|

[Bd. 3 S. 442]

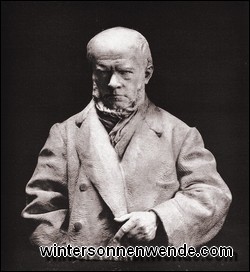

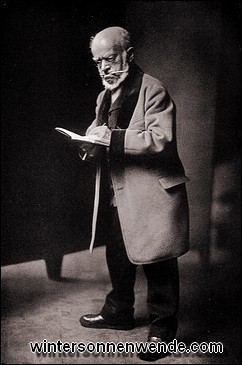

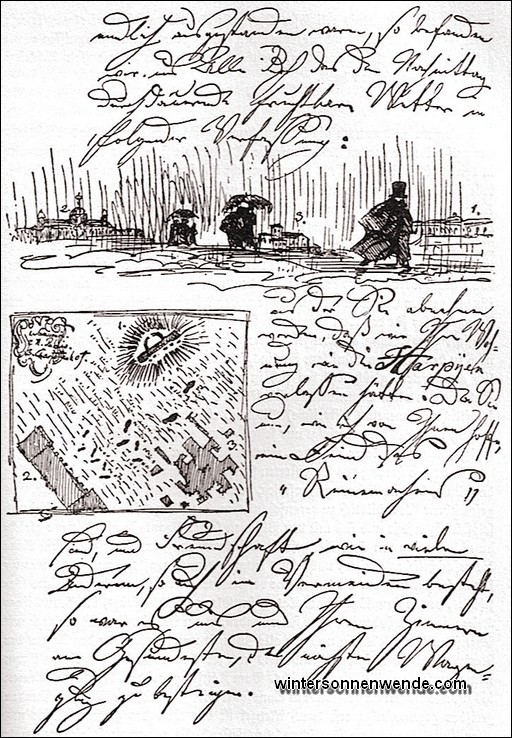

Es ist nicht wahr, daß er, so sehr er sich seiner Gnomenhaftigkeit bewußt war, unter dieser Laune der Natur gelitten hätte. Nur einmal, nach den Revolutionstagen von 1848, drängt sich etwas wie eine Klage über seine Lippen: "Es schmerzt mich jetzt zum ersten Male, was mir bis dahin ziemlich einerlei war, daß kein großer starker Kerl aus mir geworden ist." Im übrigen hat er sich mit dieser körperlichen Benachteiligung mannhaft abgefunden; sie hat ihn nicht behindert, namentlich in jüngeren Jahren, gesellig mit den Geselligen zu sein, sei es in der Ausgelassenheit der Künstlerfeste, sei es in den leicht philiströsen Zusammenkünften literarischen Anstriches des "Tunnels" oder des "Rütli". Denkt man an die vielen seinesgleichen, deren Körpermaß noch unter Füsiliergröße – und der beste Füsilier soll ja derjenige sein, den man mit bloßem Auge überhaupt nicht sieht – keineswegs sie abgeschreckt hat, einer ansehnlichen, sogar stattlichen Ehehälfte sich zu verbinden, so kann auch der Grund, warum, wie es in dem großartigen Testamente des Meisters steht, "ich nicht nur ehelos geblieben bin, sondern mich auch lebenslang jederlei Beziehung zum andern Geschlecht (als solchem) entschlagen habe", nicht mit dem billigen Hinweis allein auf das Körperliche abgetan werden. Diese Frage rührt an ein nicht zu lüftendes Geheimnis der Persönlichkeit. Tatsache ist, daß Sohnes- und Geschwisterliebe bei Menzel die Leere an einer sonst überreich empfindlichen und erregten Stelle des Menschenherzens ausgefüllt haben. Lieben: das hieß für Menzel nicht schwärmen und sich verschenken, sondern [443] in die Bresche treten mit tapferem Willen, wenn Not am Mann war. Besser als andere, die gar zu gern ihm vielleicht doch ein Geheimnis entlockt hätten, hat er sich gekannt und alles neugierige Aushorchen halb stolz, halb kleinmütig abgewehrt: "Ich bin schlimmer wie 'n Junggeselle, ich bin alte Jungfer." Tiefer als dieses scharf und glänzend zugespitzte Treffwort, das hinter altjüngferlicher Betulichkeit einen seelischen Wärmemangel verstecken möchte, antwortet auf jene Frage die Kunst des Meisters. Ihr Gepräge ist nicht leidenschaftlicher Auftrieb, nicht Gefühlsüberschwang, sie reißt nicht hin und sie reißt auch nicht empor. Die Erschütterung, die dennoch da, wo sie ihre Höhe erreicht, von ihr ausgeht, ist anderer Art. Sie bezwingt durch unbeugsame Wahrhaftigkeit, durch einen ehernen Arbeitsernst, durch unverbrüchliches Pflichtbewußtsein der gestellten Aufgabe gegenüber – lauter männliche Eigenschaften. Ja man kann sagen, daß ihre Männlichkeit bis zur Einseitigkeit gesteigert ist. In ihren positiv männlichen Kennzeichen ist sie urdeutsch und läßt mit ihrer Kraft an Dürer denken; in den notwendig vorhandenen Fehlern dieses Vorzuges kann sie kühl bis zur Gleichgültigkeit, technisch übersteigert bis zur Lieblosigkeit dem Gegenstande gegenüber werden. Auch dafür hat der Meister die grausam kaltherzige Formel gefunden und sie als oft mißbrauchtes Stichwort seinen Gegnern zugespielt: "Na, siehst du denn ein weibliches Krokodil mit anderen Augen an als ein männliches?" Zu verschiedenen Malen hat Menzel die Feder, den altmodischen Gänsekiel, dessen sich auch sein literarischer Gegenspieler Theodor Fontane bediente, angesetzt für Aufzeichnungen aus seinem Leben. Doch sind alle diese Ansätze Bruchstücke geblieben, was um so mehr zu bedauern ist, als sein schriftlicher Ausdruck, knapp und voll origineller Bildkraft, einer Selbstbiographie durchaus gewachsen gewesen wäre. Was von ihm selbst in biographischer Hinsicht vorliegt, ist nicht aus eigenem Antrieb entstanden. Teils war der Anlaß eine Pflichtaufgabe, wie jenes "Mémoire", das er 1853 nach seiner Wahl zum Mitgliede der Akademie der Künste statutengemäß einreichte und dem er über vierzig Jahre später auf einem umfangreichen "Personalbogen" Wiederholungen und Ergänzungen folgen ließ. Teils entstanden solche Aufzeichnungen als "Corrigenda" dessen, was andere (Friedrich Pecht, Max Jordan, Ludwig Pietsch) über ihn veröffentlichten, und bekunden, wie er bis ins Nebensächliche auf strengste Wahrhaftigkeit bedacht war. Besonderen Wert legte er dabei auf die Klarstellung der Zeiten "dumpfer Verborgenheit", die, wenn auch kurz, doch bedrängt genug waren, um einem weniger starken Charakter die Flügel zu lähmen. Seine prachtvoll malende Handschrift mit den temperamentvoll großen Schriftzügen, wie man sie sonst nur bei machtgewohnten Potentaten findet, ist in ihrem Schwung und Schnörkelwesen das getreueste Gegenbild der Art, wie er den Zeichenstift führte. Die graphische Verwandtschaft von Handschrift und von Zeichenschrift wird, wie sonst nur bei den Ostasiaten, in ihrem gemeinsamen Wurzelstande offenkundig. Das [444] seelische Grundgefühl dieser Handschrift ist Stolz, der auf dem Bewußtsein innerer Kraft beruht – jener Kraft, der Menzel verdankte, was er geworden ist. Zeitlebens stand er auf sich allein; "ein solcher Solist, der keines Meisters Leitung, keines Hochmögenden Protektion etwas verdanken wollte – habe er sich auch Wertschätzung wie immer erworben, wird doch nur sehr saumselig gefördert, halb widerwillig". So ist ihm der Aufstieg vom Lithographengehilfen seines Vaters bis zum Meister von Weltruhm nicht leicht gemacht worden. Nicht der Fleiß, der Riesenlasten Jahre hindurch mit unermüdeter Geduld weiterschob, ist, wie man gerühmt hat, das Zeichen seines Genies gewesen; hinter dieser nie erlahmenden Ausdauer stand ein Größeres: der Charakter, der Wille zum Werk, jener kantisch-preußische kategorische Imperativ, unter den er sein Schaffen vom ersten Augenblick an gestellt hat und den er, rückschauend auf die eigene drangvolle Jugend, gerade der Jugend eingehämmert wissen wollte: "Zwinge dich, was du kannst."

Adolph (Friedrich Erdmann) Menzel war von Geburt Schlesier. Zu Breslau, am 8. Dezember 1815, einem Freitagabend, wurde er geboren. Forschungen nach seiner Abstammung haben nicht über den Großvater, einen kleinen Wassermüller im Dorfe Städtel (Kreis Namslau), hinausgeführt. So bleibt die Frage offen, ob nicht durch all das Preußische hindurch noch altes Österreichertum historischer Färbung in der völlig zeitfremden Liebe des Meisters zum Barock ebenso wie in seiner Empfänglichkeit für die Musik der großen Wiener Meister aus letzter Tiefe zu Tage tritt. Sein Elternhaus "Zur goldenen Muschel", mitten in der Altstadt, in der Albrechtstraße, hat einem Neubau weichen müssen. Noch aber steht, nur durch eine schmale Gasse von ihm getrennt, wie zu Menzels Zeit das Palais Hatzfeld (jetzt Oberpräsidium), der erste Meisterbau von Carl Gotthard Langhans, durch dessen Brandenburger Tor in Berlin Menzel so oft geschritten ist. Menzels Vater, ein von allerhand Plänen und Sorgen beunruhigter Mann, war Vorsteher einer Töchterschule, gab aber bald diesen Beruf auf und wandte sich in der Hoffnung reichlicheren Broterwerbes, dazu einem eingeborenen, aber schwächlichen Kunsttriebe folgend, dem eben in Deutschland nach mancherlei wieder abbrechenden Anfängen kräftiger sich entfaltenden Steindruck zu. Er hielt sich zwar für einen praktischen Geschäftsmann, war es aber keineswegs, und so gab es neue Enttäuschungen, neue Sorgen. Inmitten dieses kümmerlichen lithographischen Betriebes verliefen Menzels Kinderjahre. Gern hätte der Vater in seinem Erstgeborenen einen Gelehrten herangezogen, wozu die Begabung durchaus vorhanden schien. "Zum Glück ließen die Verhältnisse dieses etwas chimärische Vorhaben nicht zustande kommen." Denn kaum daß der Knabe ein Stück Kreide fassen konnte, erwachte in ihm ein so auffälliger Kunsteifer, daß weder der streng eingehaltene Schulbesuch der evangelischen Volksschule noch der Privatunterricht [445] in den alten Sprachen als Vorbereitung auf die oberen Gymnasialklassen diesen Drang dämpfen oder ablenken konnten. "In dem, was mein Leben eigentlich erfüllte, gänzlich mir selbst überlassen, begann ich da schon jenes autodidaktische Treiben, das mich auch für die Folgezeit beim Studium ohne Meister beharren ließ." Breslau, damals von den Eisenbahnen noch abseits gelegen und nach den langen Kriegsjahren in provinzielle Schläfrigkeit zurückgesunken, bot wenig für die künstlerische Ausbildung. Sonderbar jedoch, daß weder der schlesische, über Österreich hereingekommene Barock, noch Schadows Tauentzien-Grabmal oder Rauchs Blücher auf dem Salzring die Phantasie des Knaben beschäftigten, dessen Meisterschaft später gerade im Barock und im Preußentum sich bekunden sollte. Vielmehr tummelte er sich, ganz wie sein künstlerischer Ahne Schadow, vor den paar Schaukästen der beiden italienischen Kunsthändler, wo die modischen Linienstiche nach Raffael, Leonardo, Correggio zu sehen waren. Sein bester und bleibender Gewinn aus den Schulstunden war seine Begeisterung für antike Mythologie und namentlich für Geschichte. Weithin in seiner Künstlerlaufbahn läßt sich diese verfolgen, nicht etwa als gelehrter Zopf, sondern als ernste Beschäftigung und beständige Befruchtung seiner Einbildungskraft. Geschichte, doch nicht etwa um Geschichtsmalerei zu treiben, riet noch der Greis gelegentlich den Jüngeren an als Gegengewicht gegen die mehr spielerische Beschäftigung mit Dichtung und die leichtere Geistesverführung durch die Künstlerbiographie. Dagegen blieb er in dem entlegenen Breslau gänzlich unberührt "von den jeweiligen neuesten Standpunkten, von der Phase des sogenannten Nazarenertums und dessen, was damit verwandt ist". Als er sie später in Berlin kennenlernte, lehnte er sie, seiner Natur gemäß, schroff ab. Daß keiner der großen Staatsaufträge an ihn fiel, daß Cornelius mit dem Berliner Camposanto, Wilhelm Kaulbach mit dem Treppenhause des Neuen Museums betraut wurde, ist eine schwere Kümmernis seines Künstlerdaseins gewesen. Nur weniges aus dieser Breslauer Frühreife hat sich erhalten; alles Zeichnungen; ein paar "Fetzen" mit statuarischen Figurenumrissen aus der olympischen Götterwelt, das Bildnis des Vaters, einige Handstudien in sorgsam-ängstlicher Naturtreue und als Hauptstück eine große Komposition: Scipio und Metellus nach der Schlacht bei Cannä. In ihrer peinlich sauberen Durchführung mit den sich kreuzenden Strichlagen zeigt sie die Schulung an den klassischen Kupferstichen, verrät aber neben dieser erstaunlichen zeichnerischen Gewandtheit sonst nur ein jugendliches Pathos ohne Eigenart. Fast möchte man erschrecken vor dieser im Stil und im Geiste der französischen David-Schule so überlegen klar ausgewogenen Komposition, in der ein Dreizehnjähriger allzu altklug sich gebärdet. Wichtiger erscheinen die Einzelstudien als eine Sonderart des Arbeitsvorganges; schon dies erste, in sich gerundete Werk ist wie alle späteren aus eingehendsten Modellstudien hervorgegangen. [446] Angesichts so überzeugender Proben starker künstlerischer Begabung war der Vater einsichtig genug, diesem Drange freieren Spielraum in belebterer Umgebung zu schaffen. Er benutzte eine günstige Gelegenheit, sein Geschäft zu verkaufen, und siedelte mit der kleinen Familie 1830 nach Berlin über. Doch reichte es nicht zur Gründung einer eigenen lithographischen Druckanstalt; er mußte sich mit der privaten Tätigkeit eines Steinzeichners begnügen. Bald saßen Vater und Sohn in einem mehr als bescheidenen Zimmer am großen Arbeitstische und zeichneten mitunter gleichzeitig auf derselben Steinplatte – ein ungleiches Paar, denn "bei aller Pietät muß ich doch sagen: nicht selten verdarb er, was ich gemacht hatte". Ersatz für das oft Geisttötende dieses sauren Broterwerbes bot die Stadt mit ihren Kunstdenkmalen und ihrem lebhaften Kunsttreiben. Berlin mit seinen zweihundertfünfzigtausend Einwohnern hatte damals noch Gesicht und Charakter der königlich preußischen Residenz. Ihr gepflegtes Bild lebt auf in den Ansichten von Eduard Gaertner und der übrigen Berliner Canaletti. Hof, Adel und Bürgertum begegneten sich auf schöngeistigem Gebiet; die Künste blühten. Gottfried Schadow, dessen Hände schon feierten, regierte mit eigenwilliger Strenge die Akademie; Schinkel und Rauch waren in voller Tätigkeit, Franz Krüger malte seine Paraden und porträtierte im Wetteifer mit Karl Begas, Wilhelm Wach, Eduard Magnus u. a. die höfische, die gelehrte und die elegante Welt. Die jüngeren Berliner Künstler hatten sich im Verein zusammengeschlossen, malten und zeichneten um die Wette und feierten Feste, die von sich reden machten. Im Schinkelschen Museum konnte man die alten Meister studieren. Zeitgenössisches, namentlich auch auswärtiges Schaffen vermittelten die Jahresausstellungen der Akademie. Der Steindruck, dessen Beliebtheit rasch zunahm, fand in dem eben gegründeten Lithographischen Institut von L. F. Sachse verständnisvollste Pflege und ein gutes Absatzgebiet. Menzels Augen, diese unvergleichlichen Sehwerkzeuge, die noch kein Brillenglas schärfen muß, schweifen in diesen überwältigenden Eindrücken umher. Alles sieht er, alles prägt er sich ein, alles hält sein Gedächtnis fest wie auf lichtempfindlicher Platte, die nur entwickelt zu werden braucht. Hier in Berlin, wo Preußentum unter anderem auch Kunst geworden ist, hört Menzel zuerst den Befehl seiner Seele, den Ruf seiner Sendung. Aber noch fesselt harte Tagespflicht die Freiheit des Wollens. Ein Schicksalsschlag scheint jeden Weg in eine bessere Zukunft zu verschütten: im Januar 1832, erst vierundvierzigjährig, stirbt der Vater am Schlagfluß. Ohne Besinnen nimmt der Sechzehnjährige die Last des Erhalters und Ernährers der Familie auf sich. "Gesegnet seien die Wetter des Lebens, ich wünsche sie aber keinem", hat er fünfzig Jahre später noch geurteilt. Nun hieß es Brot schaffen und darüber sich selbst nicht verlieren. "Tief durchdrungen von meiner neuen, durch den Tod des Vaters auf mich entfallenen Mission, erschienen mir jetzt [447] Arbeiten ehrwürdig, die mein Talent unter anderen als meinen Verhältnissen als unwürdige Zumutung zurückgewiesen hätte." Unverdrossen, Tag für Tag saß er über den Steinplatten, auf denen er Weinetiketten, Annoncen, Briefköpfe, Preislisten, Vignetten für Musikalien, ja sogar Schablonenmuster für Stubenmaler zeichnete. Infolge der Übung langer Jahre ging ihm alles Technische leicht von der Hand; die "unwürdigen Zumutungen" verloren alle demütigende Bitterkeit vor der Zauberformel: "sich aus allem eine künstlerische Aufgabe machen".

Das Jahr 1833 brachte die Wendung. Eines Tages ging er in die Jägerstraße zu Sachse und bot sich ihm als Lithograph an. Da aber dort kein Platz für ihn zu finden war, so griff er zu, als Sachse ihm anheimstellte, die abgenutzten Steinplatten mit Darstellungen aus Luthers Leben, "allerdings nach den denkbar elendesten Originalen" für ihn zu überarbeiten. "Da habe ich gejubelt. Nichts war mir willkommener als elende Originale! Aus denen machte ich, was ich wollte." Und Sachse zu Ehren sei es gesagt, daß er als erster in dem halbwüchsigen Jüngling die große Begabung witterte. Er bestellte bald bei ihm ein Heft lithographischer Federzeichnungen, das nach dem Jugenddramolett Goethes, der vor Jahresfrist gestorben war, den Titel "Künstlers Erdenwallen" führen sollte. Auch hier ging Menzel selbstherrlich vor und erweiterte die kurze Goethesche Szene zu sieben Blättern, in denen vom Erwachen des Kunsttriebes an bis zur Verklärung des toten Meisters in seinem Werke die Tragik eines Künstlerdaseins mit dem romantischen Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit aufgerollt wird. Der Erfolg dieses "nur zu bekannt gewordenen Cyclus" überraschte niemanden mehr als Menzel selbst. Der Verein der jüngeren Künstler wählte ihn mit Stimmeneinheit zum Mitgliede, und – das Erhebendste für ihn! – der durch die Schonungslosigkeit seines Urteils hochgefürchtete alte Schadow "widmete aus eigener Bewegung, ohne mich persönlich zu kennen, meinem opus ein vielsagendes öffentliches Wort". "Selten wohl", schrieb der Alte, "wird in diesem frühen Alter eine so geistvolle Art, die Erscheinung der Phantasie mit einer solchen Sicherheit hinzustellen, angetroffen." Der Zeichenstil, ein regelmäßiges Schichten des Linienwerkes, verrät deutlich den Zusammenhang mit der Berliner Zeichenschule, insonderheit mit einem ihrer [448] begabtesten Vertreter, Burchard Dörbeck, der, aus dem Baltikum zugewandert, neben Theodor Hosemann das Berliner Philistertum und die derbe Unterschicht des Volkes mit Witz und Laune darstellte – eine Beziehung, die auch in der persönlichen Zuneigung Menzels zu diesem schwindsüchtigen Humoristen, den das Leben so schlecht behandelte, bestätigt wird. Menzels eigene, epigrammatisch zugespitzte geistreiche Wortgewandtheit äußert sich am kenntlichsten in den jedem Einzelblatt am unteren Rande zugefügten "Einfällen", die symbolisch diejeweilige Darstellung umdeuten, wie beispielsweise unter dem Schlußblatt "Nachruhm" jener gestürzte Baum, hinter dessen voller Blätterkrone die Sonne aufsteigt. Besonders erfindungsreich in dieser Art ist das Titelblatt mit seinem Rankenwerk, in dessen Mitte das Urteil des Midas im Wettstreit Pans mit Apollo den tragisch-satirischen Grundton des Ganzen bedeutungsvoll anschlägt. In solchem, von figürlichen Miniaturszenen durchflochtenen Rankenwerk, wie es hier zuerst erscheint und in der Folge bei Menzel als immer neues und geistvolles Phantasiespiel das luftig schwankende Gerüst seiner Figuren-Capricci herstellt, wirkt ein damals durch die Lithographie zu Ehren und Ansehen gekommenes altes Meisterwerk nach: die Randzeichnungen Dürers zum Gebetbuche des Kaisers Maximilian.

Außerhalb der Künstlerschaft fanden sich damals zwei Freundschaften, die ungetrübt in steigender Herzlichkeit sich lebenslang bewährten. Die eine schloß er mit dem künstlerisch in Paris vorgebildeten Tapetenfabrikanten C. H. Arnold, in dessen Hause am Monbijouplatz neben Kunstgrößen wie Schinkel, Rauch, Drake auch kunstbegeisterte Diplomaten verkehrten. Die nur zu baldige Übersiedelung des gastfreien Hausherrn nach Kassel, wo er die väterliche Fabrik fortzuführen hatte, veranlaßte einen ausgiebigen Briefwechsel, und die Neigung des jungen Künstlers zum väterlichen Freund übertrug sich sehr schnell auf die Kinder. Der Sohn Karl, der Maler wurde, genoß bei längerem Besuch in Berlin die unvergleichliche künstlerische Anweisung des Meisters, die freilich das bescheidene Talent nicht über sich selbst hinauszuheben vermochte, und von den Töchtern erweckte Friederike, "Fritzchen", deren Ölporträt von Menzel die Nationalgalerie bewahrt, sogar eine wärmere Herzensneigung. Der zweite Lebensfreund wurde der Potsdamer Regimentsarzt Dr. Puhlmann, den Menzel gelegentlich der Bestellung eines Diploms für die Mitglieder des Potsdamer Kunstvereins kennengelernt [449] hatte. Sein Bildnis in Wasserfarben (ebenfalls unter den reichen Menzelschätzen der Nationalgalerie) war und blieb für Menzel eine Art von Hausgötze: "Ich kann nicht schlafen, wenn ich ihn nicht im Haus weiß." Mit den Briefen an die Geschwister sind die zahlreichen an Arnold und die grotesk drolligen an die "vielgeliebte alte Kriegsgurgel" die lebensgeschichtlich ergiebigsten und in der Laune übermütigsten, die Menzel je geschrieben hat. Wer den intimen Menzel kennenlernen will, muß sie lesen.

Der Erfolg von "Künstlers Erdenwallen" änderte äußerlich nichts an seinem Tun und Treiben. Ein kurzer, sehr unregelmäßiger Besuch der Akademie hatte ihn bereits belehrt, daß dort nichts für ihn zu lernen war. Wenn er in der Gipsklasse nach der Unterrichsstunde die zusammengestellten Reißbretter umkehrte und sich die Zeichnungen der Mitschüler besah, verging ihm alle Lust, sich an diesen Rekrutenübungen weiter zu beteiligen. Er wußte, was er sich zutrauen durfte, und neben der gewohnten Tagewerkelei, für die er jetzt aber bessere Preise ansetzte, unternahm er ein zweites größeres Werk, die "Denkwürdigkeiten aus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte". Zwei Jahre, 1834 bis 1836, beschäftigten sie ihn. In zwölf großen Steinzeichnungen wird Ursprung, Aufstieg und [450] Selbstbehauptung dieses Staatengebildes gezeigt; in der Auswahl der Begebnisse verrät der junge Meister seine eingehende Geschichtskunde. Fehrbellin und Mollwitz sind die einzigen eigentlichen Schlachtdarstellungen, aber in allen lebt der Drang nach geschichtlichem Pathos. Daß es streckenweise hohl und verblaßt erscheint, soll nicht bestritten werden. Die Fülle des Figürlichen ist oft in das Bildformat stark eingezwängt; der Hintergrund, manchmal sehr reizvoll, wie die Stadtansicht bei dem "Einzug der Salzburger Protestanten", bleibt doch noch Kulisse. Das Helldunkel der lithographischen Kreide, das Ringen mit Licht und Schatten um eine malerische Wirkung, findet noch keine Erlösung in der Farbe; aber es scheint danach hinzudrängen. Gleich darauf, in den Jahren 1836 bis 1839, folgen dann auch die ersten Versuche in der Ölmalerei, genrehafte Szenen im Kostüm vergangener Zeiten, wie sie bis in die späten Schaffensjahre das Werk des Meisters auffallend und sonderbar durchsetzen. Das Vertauschen des "Borstfegers" mit dem Griffel, die Gewöhnung der Rechten an den geschmeidig nachgebenden Pinsel, die gesamte technische Umstellung von Auge und Hand gingen nur "unter schweren Mühen und Prüfungen" vor sich. Wieder allein auf sich angewiesen, konnte er sich nur selbst belehren durch das, was er besonders den Arbeiten des eben aus Paris zurückgekehrten befreundeten Eduard Magnus und den Bildern auf den akademischen Ausstellungen absah. Die Anfänge waren wenig ermunternd; erst das dritte Gemälde, eine "Konsultation beim Advokaten", brachte ihm Anerkennung auch als Maler. Magnus kaufte es, und ein anderer Kollege, der sogenannte Jagd-Schulz, bestellte daraufhin ein neues, den "Familienrat". Mit dem "Gerichtstag" (1839, Nationalgalerie) schloß fürs erste diese Versuchsreihe ab. Die künstlerische Patenschaft dieser noch reichlich artfremden Erstlinge haben weit mehr die damals in Berlin ausstellenden Franzosen Gudin, Le Poittevin, Roqueplan, Delaroche, Cogniet u. a. als die einheimischen Größen übernommen; man ist verwundert, das eigentliche malerische Genie der Zeit, Blechen, neben diesen nicht anzutreffen; zum Teil mag es an der Verschiedenheit des Gegenständlichen gelegen haben, für die Landschaft waren Menzel die Augen noch nicht aufgegangen. Wenn er sich die Franzosen technisch zum Muster nahm, so erhoffte er von ihnen "das Herausreißen aus unserer Einseitigkeit", fügt indessen gleich hinzu: "Wir sollen und wollen keine Franzosen werden, aber respektvoll das viele Gute in ihnen anerkennen und uns eine Lehre sein lassen."

Während er so mit der Farbe ringt, erreicht er mit dem Griffel eine immer freiere Größe. Die Fruchtbarkeit seiner Hand ist so erstaunlich wie der Reichtum seiner Phantasie. Das Hauptwerk bietet er mit dem "Vaterunser" von 1838. In symbolischem Tiefsinn wählt er Herz, Kreuz und Anker als Gerüstformen, lockert aber ihre strengen Umrisse auf in einen Engelchor, in Schlüssel- und Passionsblume, deren Kelche und Ranken Anruf und Bitten des Gebetes in figürlichen Andeutungen tragen oder einfassen. Er dringt mit geradezu fachtheologischer Gründlichkeit in den erhabenen Vorwurf ein und legt, manchmal bildrätselhaft [451=Faksimile] [452] versteckt, ein Bekenntnis religiöser Ehrfurcht ab, die das formal etwas krause Werk – wie man mit Recht hervorgehoben hat – "den edelsten Zeugnissen evangelischer Frömmigkeit beigesellen, welche jene Zeit" (es ist die Zeit Schleiermachers) "aufzuweisen hat".

Mit dem Schwung des Begeisterten stürzte sich Menzel in die Arbeit; 1842 lag das Buch, das in Lieferungen erschien, fertig vor. Statt, wie bisher üblich, das geschriebene Wort bildlich zu veranschaulichen, hat Menzel seine Aufgabe frei und selbständig erfaßt und sich mit den Visionen seiner Phantasie als Zeichner gleichberechtigt neben den Schreiber gestellt. Wie durch ein Fernrohr erspähte sein Auge die geschichtlichen Weiten, und nichts entging dem Scharfblick und der Genauigkeit dieser Zeitenschau. So hat er eine versunkene Welt mit den Trägern ihres Geschickes, den Schauplätzen ihrer Taten, im Glanz ihres Daseins, im Graus ihrer Kriege, in der Erhabenheit ihrer Feierstunden, in der Mühsal ihrer Werkeltage mit seherischer Kraft lebendig und für alle Zukunft unzerstörbar vor den Augen der Nachwelt wieder aufgebaut. Und alles und jedes in dieser Welt strebt zu ihrem Mittelpunkte, zur Gestalt Friedrichs. Vom Täufling auf des Großvaters Armen bis zur nächtlichen Sterbestunde in Sanssouci wird Friedrich von Menzels Gnaden greifbar gegenwärtig; erst durch Menzel ist das Bild des großen Königs mit allen Einzelzügen jedem Deutschen lebendigster Besitz geworden. Diese gezeichnete Lebensgeschichte wäre auch ohne das begleitende Wort jedermann verständlich, so umfassend nach Tiefe und Breite wird die Zentralgestalt von ihrer Zeit umkreist. [453] Voraussetzung war freilich ein Studium ohnegleichen. Schlachtberichte und Regimentsgeschichten, Montierungsdepots und Prachtgemächer, Kriegsschauplätze und verwilderte Parks, alte Bildnisse und Kostüme – alles mußte studiert, am Modell geprobt, gezeichnet und gepaust werden, um "den Sachen die Authentizität zu geben". Nach solchen Studien wurde unmittelbar mit Feder oder Spitzpinsel auf den Holzstock gezeichnet, später im Verlauf der Arbeit mit dem harten Bleistift auf den weiß grundierten Klotz. Aber auch die Holzschneider mußten erst von ihrer "Geisteskrankheit", mit den Vorlagen nach eigener Art umzugehen, geheilt und mit unnachgiebiger Strenge zu der Genauigkeit erzogen werden, die der Künstler schon aus Achtung vor der eigenen Leistung von ihnen forderte. "Schlingelhafte Mißhandlung meiner Zeichnungen" schloß sehr bald die französischen Holzschneider, die der Verlag zuerst betraut hatte, von weiterer Mitwirkung aus; auch verletzte es das deutsche Stammesgefühl des jungen Meisters, "wenn an einem nationalen Werk die Einheimischen allen Anteil verlieren" sollten. Und so wurde der "Kugler", wie das Buch kurz genannt wird, zugleich die hohe Schule für den deutschen Holzschnitt, zu dessen ersten Meistern die beiden Brüder Vogel und Unzelmann durch Menzel erzogen wurden. Das Werk, heute wohl sein volkstümlichstes, damals nicht ohne Widerspruch aufgenommen, hatte ein doppeltes künstlerisches Nachspiel. Die außerordentliche Kennerschaft, die sich Menzel von dem Uniformwesen der friderizianischen Armee erworben hatte, vereint mit der Erwägung, daß auch diese Reste von "Glanz, Pracht, Pomp und Rüstung" glorreicher Zeiten durch Staub und Mottenfraß in sich zerfallen müßten, verdichteten sich zu dem Plan, die Armee Friedrichs des Großen durch alle Chargen in einem Riesentafelwerk von Federlithographien dauernd festzuhalten. Vaterländische Begeisterung für das unvergleichliche Instrument in des Königs Hand ließ ihn beginnen, nur zähestes Bei-der-Stange-Bleiben in vierzehnjähriger, freilich oft unterbrochener Arbeit die drei Foliobände mit vierhundertdreiundfünfzig Tafeln beenden. Den mit leichtem Spott gemischten Ruf eines "großen Gelehrten" verdankt Menzel diesem sogenannten Armeewerk. Aber wenn er auch jede Schärpe, jede Litze und Tresse, jeden Knopf nach Farbe, Maß und Sitz mit dem strengen Blick eines Musterungsoffiziers beobachtete, so blieb er doch den Künstler nicht schuldig in der Art, wie er die Chargen vom Offizier bis zum Profoß einzeln oder gruppenweise nicht als steife Kostümträger, sondern als lebensvoll in ihrem Beruf bewegte Figuren hinstellte.

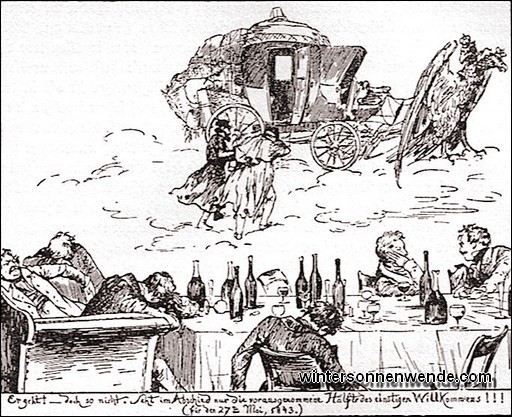

Dagegen konnte er sich in den gleichzeitig unternommenen Illustrationen zu den Werken Friedrichs des Großen dem Spiele seiner geistreichen Erfindungskraft überlassen. Diese zweihundert Holzschnitte begleiten die neue, auf Veranlassung Friedrich Wilhelms IV. von der Akademie der Wissenschaften besorgte Ausgabe des gesamten schriftlichen Nachlasses. Es war der erste der auffallend seltenen Aufträge, die Menzel, der Verherrlicher der Hohenzollern, von seinem Königshause erhalten hat. So wenig wie die Kugler-Holzschnitte sind sie Umsetzungen [454] des Textes in die Bildsprache, sondern gleichen musikalischen Variationen, die ein Thema in freiester Ungebundenheit umspielen. In ihnen sprüht und wetterleuchtet jener Geist, Witz und Spott, der die Genüsse der Tafelrunde in Sanssouci einst gewürzt hatte, ein Übermut, der alles wagen konnte, weil er auch im Gewagtesten noch geschmeidige Anmut zu wahren wußte. "Ich schwang mich wie der Zaunkönig über den Adler der Fabel noch um einiges empor", hat er nach Jahrzehnten einem Besucher bekannt, und man sieht das Schmunzeln des Alten um die sonst so streng verschlossenen Lippen bei diesem Geständnis. Der königliche Besteller wie sein "stramm katholischer Kunstrat", Herr von Olfers, ließen alles durchgehen, ohne "die mindeste Beeinträchtigung meiner selbständigen Gedankenflüge oder eine Zensur meiner üppigen Einfälle". Beschränkt war er allein durch das Format von "XII cm Maximum", das er bei einer späteren Sonderausgabe der Holzschnitte in einer witzigen bildlichen Zugabe ironisiert hat. Technisch hat Menzel in diesem Werke, das wie kein anderes die Beschwingtheit seines von friderizianischer Schärfe durchblitzten Geistes offenbar macht, seinen Holzschnittstil mit dem federnden Strich der Linie, der silbrigen Tonigkeit des Schwarz-Weiß zu klassischer Vollendung ausgebildet und seinen Mitarbeitern für ihren geschulten Gehorsam gegen die Reinheit seiner Zeichnungen dankbares Lob gezollt.

Noch gab es ein graphisches Gebiet, dem sich seine technische Eroberungslust jetzt zuwandte: die Radierung. Reifste Erkenntnis bahnt ihm schnell den Weg; das Gestirn, das ihm vorleuchtet, ist Rembrandt. 1844 gibt er, wiederum bei Sachse, sechs Blatt heraus, die er bescheiden "Radirversuche" betitelt. Auch gegenständlich sind sie größtenteils Neuland durch die Wahl rein landschaftlicher Motive. Doch ist die Landschaft keineswegs, wie bei Blechen, romantisch gesehen oder in ihrer träumerischen Abgeschiedenheit aufgesucht. Menzel findet seine Motive draußen vor den Toren, wo die Stadt

Bald aber vernachlässigt Menzel diese neue graphische Provinz. Es überkam ihn wie Reue um Versäumtes. "Laß deine Jungens", hat er zu Eduard Meyerheim [455] gesagt, "nur schon immer tüchtig malen, damit es ihnen nicht so geht wie mir, der ich durch ewiges Zeichnen und Illustrieren in der Jugend um die Gewohnheit des Ölmalens gekommen bin." Mit seiner farbigen Anschauung war er inzwischen weit hinausgewachsen über die schwerfälligen Anfänge seiner grünen Jugend. Jetzt probte er wie ein Musiker die Tasten und den Klang seines Instrumentes. An Bildkompositionen dachte er gar nicht; das täglich Umgebende bot ihm Anlaß genug: sein Wohn- und Schlafzimmer, der Blick aus seinem Fenster auf einen verträumten Palaisgarten, Wolkenschübe am Himmel, draußen die neue Eisenbahn, ein Bauplatz mit Weiden oder behagliche Innenräume mit dem Bruder Richard am Frühstückstisch, die Seinen mit ein paar Freunden abends unter dem gelben Schein der Öllampe. Alles Studien, Fingerübungen, die beileibe keine Bildansprüche erhoben und die er streng vor der Öffentlichkeit hütete. Sie waren mit den Briefen die zweite Überraschung, als findige Kunsthändler sie kurz vor [456] seinem Tode ihm ablisteten und der größere Teil von ihnen aus dem Nachlaß bekannt wurde. Ihm selbst gänzlich unbewußt, hatte sich seine Malerseele in ihnen verklärt. Übersonnt von der Gunst des Augenblickes, stehen sie da wie Gaben des Glückes, mit reiner Hand empfangen, in leuchtender Frische weitergereicht, von keiner Handwerksmühe gebleicht. Im eigenwilligen Bildausschnitt webt das Geheimnis des Raumes, umfängt Luft und Erde, Menschen und Möbel, stuft in feinsten Tonschwingungen die Helligkeitsgrade. Die Handschrift des Pinsels fügt sich wie beschwingt jeder Forderung des Motivs, malt spitzig hier ein Ornament an der Decke, fegt breit dort eine Wandfläche, einen Vordergrund zusammen, tupft da ein Licht auf, wölkt dort eine Dunkelheit. Niemals wird die Genialität des Handwerks selbstgefällig oder vorlaut; sie dient dem Eindruck dadurch, daß sie sich unsichtbar macht, sie ist ganz Kunst geworden. Auch diese Kunst hat Paten, die Gevatter standen, ohne nachgeahmte Vorbilder zu werden: den Norweger Dahl im benachbarten Dresden, den Engländer Constable, der 1839 zuerst in Berlin ausstellte, und den Berliner Blechen.

[457] Zu den Vorbereitungen auf die Friedrichsbilder gehört ein wenig gewürdigtes Werk: der sogenannte Kasseler Karton mit dem Einzug der Herzogin Sophie von Brabant und ihres Söhnchens Heinrich in Marburg, der Hessens erster Landgraf wurde. (Museum in Magdeburg.) Es war ein Auftrag des Hessischen Kunstvereins gelegentlich der Sechshundertjahrfeier dieses für Hessens Geschichte bedeutungsvollen Ereignisses, vermittelt durch den alten Freund Arnold, in dessen Hause Menzel acht Monate lang die große Arbeit ausführte. Der gewaltige Eindruck, den Cornelius 1846 mit der Ausstellung der "Apokalyptischen Reiter", des ersten Kartons für die Camposanto-Halle der preußischen Könige am Berliner Dom, hervorgerufen hatte, mag die Herren in Kassel zu ihrem Unternehmen angeregt haben. Für Menzel war es der ersehnte Anlaß, sich im Gardemaß der Kunst auszuweisen und das Vorurteil, als wüßte er größere Dimensionen nicht zu überwinden, zu entkräften. Das ist ihm auch gelungen, so gewiß das große Werk bei vielen Einzelschönheiten in der Gesamterscheinung kühl läßt und mehr verstandesmäßig gebaut als künstlerisch blutvoll wirkt. Erst bei den Friedrichsbildern begann ihm "das Blut zu brennen" vor dem Stoff, den er wie keiner beherrschte. Sie sind denn auch seines Ruhmes wenn nicht stärkste, so doch ragendste Träger geworden. Jeder kennt sie, und wären sie dauernd an einer Stelle vereinigt, so würden sie jenen hinreißenden Eindruck machen, den sie bei gelegentlichen Ausstellungen nie verfehlt haben. Im Anschwellen ihres Formates, in der Kühnheit ihrer Raum- und Lichtprobleme, in der wachsenden Stimmungskraft ihrer farbigen Erscheinung bekunden sie das Reifen des Meisters an seinem Werke. Vergleiche mit den ähnlichen schwarz-weißen Szenen im "Kugler" drängen sich auf und werden lehrreich für die Art, wie derselbe Vorgang von der Phantasie verschieden gestaltet erscheint, mag auch dieser Vergleich, beispielsweise bei der "Tafelrunde", nicht stets zugunsten des großen Ölbildes ausfallen. Auch die Farbenskizzen, die alle erhalten sind (Nationalgalerie), wirken manchmal koloristisch reicher als die Ausführung. Sie zeigen aber die gewaltige geistige Arbeit, die der Meister aufwandte, um zur straffen Organisation des Bildganzen vorzudringen. Menzel mißtraute der oft gerühmten Frische des ersten Entwurfes; "zu Anfang", meinte er, "sei man stets der größte Esel". Unbestreitbar stellen Beginn und Ende die größten Leistungen dar. Beginn nämlich waren – nach dem Vorspiel der "Bittschrift" – nicht "Tafelrunde" und "Flötenkonzert", sondern war die "Nacht von Hochkirch", die vor den beiden andern nur zurückgestellt werden mußte. Schon daß er diesen schwarzen Tag aus der Heldenlaufbahn Friedrichs wählte, beweist Größe und Unvoreingenommenheit seiner geschichtlichen Auffassung: in den Wettern des Schicksals erst bewährt sich Charaktergröße; er hatte es an sich selbst erfahren. Die Vision dieses nächtlichen Kampfbildes ist durchzuckt von leidenschaftlichem Miterleben. In der Dunkelheit seines Farbengewoges glimmt und brodelt es wie der Ausbruch eines Vulkans. Im Rücken der in todesruhiger Manneszucht feuernden Grenadiere taucht auf [458] seinem Schimmel, grell beleuchtet, der König auf, umgeben von den Generälen, deren Silhouetten die Dunkelheit verschlingt. Herrlich der Baum links mit dem kahlen Geäst gegen die schwelende Luft.

Das letzte der Friedrichsbilder, die "Ansprache von Leuthen", wäre, wenn vollendet, das ebenbürtige Gegenstück geworden. Die Landschaft, dieser zerfahrene, von Schneeflecken durchsetzte Acker, in dessen aufsteigenden Bodennebeln ferne Reitergeschwader schattenhaft auftauchen und kahle Bäume ihr Geäst verflechten, ist ein erlesenstes Stück Stimmungsmalerei. Vor ihr, von fröstelnder Nässe überschauert, steht die Gruppe der Heerführer; der redende König und andere Stellen blieben "keusche Leinwand". Ein sonderbares Spiel des Zufalls indessen: gerade diese leeren Stellen klären den Farbenbau der Komposition.

Bemerkenswert bleibt, daß unter den Käufern und Bestellern dieser Bilder das Herrscherhaus ganz vereinzelt auftritt. Nur "Hochkirch" wurde nach langen Unterhandlungen von Friedrich Wilhelm IV. angekauft und... in das blitzblaue sogenannte Marinezimmer des Berliner Schlosses über dem Anrichtetisch für die Lakaien verbannt. Erst Wilhelm II. befreite es aus diesem unwürdigen Exil. "Es war ein ergreifender Moment", erzählte der Greis, "der mich für viele Drangsale entschädigte, als Seine Majestät selbst mich beim Arm nahm und vor dieses Bild an seinem neuen Ehrenplatz über dem Kaiserlichen Schreibtische führte – umringt von Lakaien mit Armleuchtern." Zur Zeit besitzt es, wie auch "Leuthen", die Nationalgalerie. Für jeden andern wäre dieser Friedrichszyklus gewiß ein gerüttelt Maß von Kraft und Arbeit für zehn Jahre gewesen. Menzel erholt sich durch neue Lasten zwischendurch von der Anspannung. Die Farbe wird ihm Bedürfnis. Für das von Strack zur Aufnahme der kronprinzlichen Herrschaften umgebaute alte Palais Friedrich Wilhelms III. malt er ein großes Halbrund: die Begegnung Wellingtons und Blüchers am Abend der Schlacht bei Belle-Alliance, die Verbindung des preußischen Kronprinzen mit der englischen Königstochter geschichtlich symbolisierend; für den Berliner Künstlerverein den alten Chodowiecki in ganzer Figur, zeichnend an der Jannowitzbrücke, eine persönliche Huldigung zugleich an den einzigen Meister, als dessen Schüler er sich bekannt hat; in Fackelzügen klingt das Flammenleben der "Nacht von Hochkirch" aus. Auch seine Zeichnung und seine Griffelkunst werden jetzt farbig und tonig. In diesem Jahrzehnt entstehen die meisten seiner Pastelle; die technisch neuartigen "Versuche auf Stein mit Pinsel und Schabeisen" erweitern das schon so vielfältige Bild seiner Graphik nach der malerischen Seite. Friedrich der Große bleibt gegenständlich zwar nicht das einzige, aber das bevorzugte Thema. Die "Soldaten Friedrichs des Großen", einunddreißig Holzschnitte, bringen sozusagen einen volkstümlichen Ersatz für das nur in ganz kleiner Auflage hergestellte, mit Wissen belastete "Armeewerk", zwölf Bildnisse der "Kriegs- und Friedenshelden aus König Friedrichs Zeit" ergänzen diese Heeresschau nach der Seite der Führenden. [459] Menzels Ruf überschreitet die Grenze. Goupil, der Pariser Kunsthändler, bestellt zwei kleinere Ölbilder: Friedrich mit der Tänzerin Barberina und Friedrich im Gespräch mit dem gelähmt und schwerhörig im Stuhlwagen auf der Terrasse von Sanssouci spazierenfahrenden General Fouqué. Die Weltausstellung 1856 lockt ihn selbst nach Paris; vierzehn Tage bleibt er dort. Frucht dieser Reise ist eins seiner gefeiertsten Werke, das "Théâtre Gymnase", nach der Rückkehr und seiner Gewohnheit gemäß aus dem Gedächtnis gemalt, staunenswert in der Beobachtung und in der Einfühlung, geistbelebt in jedem Strich, in jedem Farbfleck. Man glaubt den lässig espritvollen Konversationston aus der Haltung der Schauspieler von der Bühne im Rampenlicht über das rotgoldene Farbenspiel der Loge bis in den gespannt aufhorchenden dunklen Zuschauerraum mit allen seinen Pointen zu vernehmen. Wer in Deutschland hätte das auch nur so beobachtet, geschweige denn gemalt und gekonnt? Mit diesem Bilde schafft sich Menzel seinen Platz in der großen europäischen Malerei zwischen Daumier und Degas. Aber auch dieses Meisterwerk verbarg er jahrzehntelang im Atelier, ahnungslos, was er mit ihm geleistet. Erst 1902 kam es in die Nationalgalerie.

Warum blieb "Leuthen" unvollendet? War es Ermüdung an einem zu lang ausgetragenen, nach allen Seiten so gut wie erschöpften Stoff, versagte selbst diesem Großen die Kraft, in Miene und Gebärde auszudrücken, wie das Wort zündend überspringt und halbwache Energien aufrüttelt, oder kam die Störung von außen? Wahrscheinlich griff eins ins andere, aber den entscheidenden Ausschlag gab ein unerwarteter Anlaß. Der neue König Wilhelm I. wünschte die Krönungsfeierlichkeit zu Königsberg in einem großen historischen Gemälde festzuhalten. In aller Eile mußte Menzel aufbrechen, um an Ort und Stelle sich vorzubereiten; sein Freund, der Kupferstecher und Maler Fritz Werner, begleitete ihn als "mein zweites Gesicht". Ein Stuhl, "dessen Wackeln meinem hastigen Zeichnen nicht zur Erleichterung diente", half während der langen Stunden der Zeremonie zu leidlichem Überblick. Die Komposition, farbig auf den Festklang von Rot, Weiß und Gold gestimmt, mußte mehrfach umgeordnet werden, namentlich auch in der Hauptfigur des Königs, der statt des ursprünglich gesenkten Zepters viel feierlich-eindrucksvoller das Reichsschwert emporhebt.

Die Arbeit begann mit den hundertzweiunddreißig in Deckfarben und Bleistiftskizzen "durchraisonierten" Porträtstudien der Teilnehmer, die nicht alle willig und geduldig sich den strengen Forderungen einer Menzelschen Modellsitzung anbequemten. Ein rühmliches Vorbild auch in dieser Nebensache gab der König; in dem schweren Krönungsornat tat er auch als Modell seine Pflicht, während Königin Augusta jedes Sitzen ablehnte. Wieviel Mühe und Überredungskunst kostete es, auch der Willigen, die meist nur seltene Gelegenheiten von ihren Gütern und Schlössern an den Berliner Hof führten, habhaft zu werden! [460] Als Werkstatt wurde dem Maler der Garde-du-Corps-Saal im Schlosse eingeräumt, der eine Sammlung alter Waffen und Rüstungen beherbergte. In einigen kostbaren Deckfarbenblättern hat Menzel auch diese, gleichsam zur Erholung, "vorgenommen". Zugleich übersiedelte in diese geräumige Werkstatt die große unfertige Leinwand mit "Leuthen"; aber die Riesenarbeit an der "Krönung" ließ für das ältere Werk weder Muße noch Stimmung aufkommen. Die Welt Friedrichs versank vor den Forderungen und Reizen einer neuen Gegenwart. Mit dem Krönungsbilde setzt Menzels zweite große Schaffensperiode, die wilhelmische, ein. Er war jetzt den Fünfzig nahe. Solche Zeremonienbilder stellen in ihrer Verkoppelung von künstlerischer Absicht und gegenständlicher Treue eine kaum lösbare Aufgabe. Menzel indessen hat es verstanden, durch die Feierlichkeit der Farbe, durch den eindringlichen Ernst der Einzelschilderung das lebende Bild eines vorübergehenden repräsentativen Staatsaktes in die Höhe eines geschichtlichen Ereignisses zu heben. Größe und Bedeutung dieses Werkes werden erst ermessen an den ähnlichen Darstellungen seiner Zeitgenossen und Nachfolger, eines Anton von Werner, eines William Pape und wie sie alle heißen. Vier Jahre hat er darangesetzt; "wer so was malt", lautet sein spätes Geständnis, "hat wie der heilige Laurentius gelitten". Der Erfolg des Bildes konnte ihn nicht entschädigen für Enttäuschungen, die diese Jahre staatlichen Umschwunges ihm brachten. Der ersehnte Auftrag, sämtliche Wände des neuen Berliner Rathauses auszumalen, zerschlug sich, "wohl die größte Bekümmernis meines Lebens". Seine Entwürfe dazu, Verherrlichungen der Taten Friedrichs II. und Wilhelms I., wurden durch die Politik unzeitgemäß; die Österreicher, die beide bekämpft hatten, waren unsere Freunde geworden. Ein anderer Grund war, daß Menzel alles in Öl auf Leinwand malen wollte, während im Rathaus Fresko gewünscht wurde. So kam statt des großen Monumentalauftrages nur ein kleiner zuwege: die Huldigungsadresse der Hauptstadt an den Sieger von Königgrätz (Hohenzollern-Museum). Von den mannigfachen Gelegenheitsarbeiten dieser Art ist sie die reichste an Erfindung, geistreichem Ineinanderspiel von Zeichnung, Wort und malerischem Reiz.

Gleich einer Wolke des Unmuts hing es über diesen Jahren. Die Berliner Kunstkritik, ein trübes Literatenkapitel jener Zeit, verletzte durch geringes Verständnis, das bis zur Abweisung ging; das Publikum, ohne jedes eigene Urteil, ließ sich von der süßlichen Genremalerei einfangen. Menzel erwog eine Übersiedelung nach Paris, wo man ihn hochschätzte und ihn mit feiner Kennerschaft bewertete. Aushalten aber und in der Bresche stehen, das soldatische Pflichtgefühl des Preußen hielt ihn fest. In der Familie suchte und fand er Ersatz für die Unbill der Öffentlichkeit. Damals entstand, langsam vorrückend bis zu dreiundvierzig Blatt, eines [461] seiner bezauberndsten Werke, das Kinderalbum, Gouachen vorwiegend mit Tierdarstellungen, die der Onkel den Kindern seines in diesen Jahren unerwartet früh abberufenen Bruders Richard widmete. Das idyllisch am Rande des äußersten Berliner Westens, dicht am Landwehrkanal gelegene Gartenrestaurant Albrechtshof, dessen Wirt seine Gäste mit einer kleinen Menagerie belustigte, und der nahe Zoologische Garten boten ein reiches Studienfeld. Auch auf Reisen wurde der Stoff ergänzt; so einmal im Dresdener Zoologischen Garten: "dort an den ohrzerspaltend schreienden Kakadus herumgezeichnet, sie dann als Modellgeld die Reihe entlang gekrabbelt". Für den geradezu jugendlichen Auftrieb, mit dem er den Frontwechsel seines künstlerischen Arbeitsfeldes vollzog, ist auch seine neuerwachte Reiselust bezeichnend. Als es 1866 gegen Österreich ging, litt es ihn nicht, "so hinterm Ofen bei Muttern hocken zu bleiben, ohne wenigstens für vierzehn Tage die Nase in Graus, Jammer und Stank zu stecken". Von den böhmischen Schlachtfeldern hat er wenig heimgebracht, aber dies "Riechen am Kriege" verdarb ihm gründlich den Appetit. Und so blieb er 1870/1871 daheim, anderen "den Bedarf für das patriotische Bedürfnis" überlassend, ja der Meister von Hochkirch stellte sich sogar bewußt abseits mit der Zweifelfrage: "Muß denn der Greuel gemalt werden?!!" Paris als Wohnsitz war längst aufgegeben, aber als Reiseziel lockte es mit seinen Weltausstellungen, mit dem "Schwirr der Großstadt" und mit gleichgesinnten Zunftkollegen. Dort lebte Meissonier, dessen Bekanntschaft Menzel schon früher am Stammtisch von Schubert in der Charlottenstraße gemacht hatte, klein wie er selber von Statur, groß, freilich ohne die Dämonie Menzels, in der Schärfe des Auges und in der Genauigkeit der Ausführung. "Wenn ich nicht Meissonier wäre", hatte der Franzose liebenswürdig und überheblich zugleich gesagt, "würde ich gern Menzel sein." Dort lebte auch Léon Gérôme, ebenfalls ein brillanter Zeichner, aber kalt und berechnend im Effekt. Zu ihnen, nicht zu den Fontainebleauern und ganz und gar nicht zu Ed. Manet, suchte Menzel Verbindung und fühlte er sich hingezogen. Und doch hat er, der auf Ausstellungen kein Bild unbesehen ließ, gewiß bei seinem zweiten Pariser Aufenthalt 1867 Manets "Gartenkonzert in den Tuilerien" gesehen, ja wahrscheinlich steht Menzels "Sonntag im Tuileriengarten" (Dresden, Galerie), kurz nach der Rückkehr gemalt und eines seiner vorgeschrittensten Bilder, in einer wenn auch unbewußten und nie mit dem kleinsten Wort berührten Beziehung zu Manet. Mehr noch als Rasse und Generation trennte die beiden; im Stoffe konnten sie sich begegnen, in der Kunstanschauung nicht. "Impressionismus", hat Menzel einmal gesagt, "ist die Kunst der Faulheit"; seine Kunst war die des bürgerlich bis zur Beschränktheit gewissenhaften Fleißes. Aber die Pariser Eindrücke haben ihn auf seinem Wege, das Leben der Gegenwart künstlerisch zu gestalten, doch wesentlich bestärkt und sicher gemacht. Auch der dritte Pariser Aufenthalt 1868 zeitigte ein Meisterwerk, den "Pariser Wochentag" (kürzlich aus der Hamburger Sammlung [462] Behrens vom Städtischen Kunstmuseum in Düsseldorf erworben). Ein Straßenbild mit dem quirlenden Durcheinander geschäftigen Alltags, bei dessen Schilderung sich die Beobachtungen und Einfälle überdrängen, umrahmt von einer Stadtarchitektur, deren verschobene Unordnung und Vielgestaltigkeit noch heutigen Tages das Gesicht von Paris kennzeichnet. Auf schier unbegreifliche Weise sind der Lärm und der Geruch der Straße, ihr Staub unten und ihr mattes Silberlicht oben eingefangen – und das alles – man vergesse es nicht! – aus der Erinnerung.

Nicht in planmäßiger Suche eines Motivs, sondern wie ein zufälliger Eindruck ihn packte, sind die Schöpfungen der Reife- und Alterszeit Menzels entstanden. Freilich war die Voraussetzung eine immer wache Bereitschaft des Auges, jenes "Toujours en vendette!" des großen Königs, das auch sein Wahlspruch war. In den erregten Julitagen 1870 ließ ihn der Zufall vom Fenster eines Restaurants Unter den Linden die Abreise König Wilhelms ins Hauptquartier mit der weinenden Königin im Landauer neben sich und den nachtrabenden Schutzmännern durch die zusammengeströmte, ehrfürchtig grüßende und winkende Menge beobachten. Langsam aus vielen Einzelstudien formte sich das Bild, und wenn die Figuren und Gruppen mit ihrer manchmal überladenen Charakteristik den Gesamteindruck nicht gefährden, so liegt das Geheimnis in der festen Struktur der Komposition, in der Verteilung der hellen und dunklen Massen. Die innere Erregtheit des ersten Eindrucks hat sich über der eingehend mühevollen Arbeit nicht verkühlt; am fühlbarsten schwingt sie aus in dem Rauschen der Fahnen, die von den Häusern in die stickige Sommerluft flattern.

Die "Welt" aber hatte nur kühle Bewunderung für diese erstaunliche Leistung und hielt sich, neugierig wie sie ist, lieber an die Darstellungen aus den von der Etikette streng umgrenzten Kreisen der hoffähigen Gesellschaft, deren Toilettenglanz beim Hofball, bei der Galavorstellung im Opernhause und im hocharistokratischen Salon ihr die sorglos gewandte Feder von Ludwig Pietsch gleichsam als Text mit Namensnennung der bevorzugten Trägerinnen vor die Schneiderphantasie zauberte. Porträts zu geben aber hütete sich Menzel, weil sie die Aufmerksamkeit nur auf unkünstlerische Abwege lockten, den alten Kaiser im roten Galarock oder den und jenen berühmten Frackträger ausgenommen. Man hat namentlich in der Schilderung der Damenwelt die boshafte Charakteristik des eingefleischten Junggesellen brandmarken wollen. Dagegen wehrte sich Menzel entschieden. "Es sind mir mehrfach, selbst noch manchen späten Arbeiten, Moquerie-Tendenzen unterlegt worden, wo ich nur nach schmuckloser Wahrheit gestrebt hatte." Aber wie sollte seinem Auge das zeremonielle Gehabe entgangen sein mit seiner Seelenlosigkeit und seiner Angst um die "Wahrung des Gesichtes" auf dieser ungewohnt schwindelnden Lebenshöhe!

Das Hauptwerk dieser Gattung ist das "Ballsouper" (1878) in der Nationalgalerie. In der Lichtstimmung des goldenen, von Kerzenglanz durchwehten barocken Prunksaales ist es ein später Nachfahre des "Flötenkonzertes"; aber der Vergleich beider zeigt die veränderte künstlerische Gesinnung. Doch ist die Überfülle des Geschauten, diese Gefahr des gealterten Meisters, diesmal übersichtlich in den knappen Bildraum gezwängt. Das Gedränge der Geladenen mit dem Knistern der gebauschten Ballroben, mit dem prallen Sitz der ordenübersäten Militär- und Hofuniformen beunruhigt nicht den Blick, so sehr er auf die Einzelfigur hingeleitet wird. Ein Anflug sarkastischer Überlegenheit bei aller "Wahrheit" der Schilderung verrät sich trotzdem in einer bestimmten Unliebenswürdigkeit der Beobachtung, die kleine und größere Verlegenheiten ans Licht zieht, wie die ungeschickte Hast der Essenden, die Teller und Gläser in manchmal verzweifeltem Kampf mit der Würde ihres Festgewandes handhaben. Man glaubt den kleinen Mann im schwarzen Ordensfrack mit dem Lorgnon vor den Brillengläsern in dem Gewimmel herumflitzen zu sehen, wie er mit dem Skizzenbuch in der Hand bald einen der zerbrechlichen goldenen Stühle besteigt, bald zu bequemerer Überschau [464] die Marmorplatte eines Konsoltisches erklettert. Seit dem Krönungsbilde war er ja hoffähig und dazu seit 1870 schon Ritter des Pour le mérite. Jeder kannte ihn und ließ ihn gewähren. Wie daheim so auch auf seinen Reisen blieb er der von der Arbeit Besessene. Erholung brauchte er nicht; sein Gesundheitsbrunnen war das Bad täglicher Arbeit. Süddeutschland mit seiner Barockbaukunst, München, wo er regelmäßig seinen alten Tunnelfreund Paul Heyse besuchte, Salzburg, die Geburtsstätte seines geliebten Mozart, Wien, wo Beethoven geschaffen und gelitten hatte, wo Brahms lebte, den er bei seinem Besuch verfehlte und ihm im Gedenken an manchen Brahmsabend von Freund Joachim und seinen Quartettgenossen einen Zettel hinterließ: "Ich wollte nur mal in Ihrem Dunstkreis geatmet haben", Hofgastein, wo die befreundete Malerfamilie Albert Hertel, nächstverwandt mit dem Käufer des "Flötenkonzerts", dem reichen Bankier Magnus Herrmann, in einer hübschen Villa Menzel als Ehrengast pflegte – das waren beliebte Reiseziele.

Am häufigsten hat er Kissingen besucht als Begleiter seiner dort die Kur brauchenden Schwester und das Badegetriebe am Brunnen wie beim Einkauf des Morgengebäckes der Ausgehungerten und Kaffeelüsternen bildlich verwertet. Schon im Eisenbahnabteil begann er an den Mitreisenden seine Studien; was er dann an Ort und Stelle sah, beschäftigte ihn in den Berliner Wintern. Technisch bevorzugte er jetzt die schnell trocknende Deckfarbe, die zeichnerisches Eingehen mit koloristischer Belebtheit gestattet. Man spürt am kleinen Format und der spitzpinseligen Ausführung die zunehmende Kurzsichtigkeit des Gealterten. Schließlich, obwohl er mit "Deutschland noch lange nicht fertig" war, kam er auch nach Italien. Aber schon in Verona fesselte ihn die "Piazza d'Erbe" mit ihrem schreienden Marktgewühl, Fruchtständen unter hohen Schirmdächern, Maultierkarren, neugierigen Engländern und den Akrobatenkünsten der Gassenjungen, mit dem strömenden Springbrunnen in der Mitte und den verwahrlosten Palazzi ringsum so, daß er dreimal hintereinander dort sich festbiß und nichts weiter von Italien gesehen hat. Immer neue Einfälle und Beobachtungen mühte er sich anzubringen, nichts, was er an Notizen gesammelt hatte, sollte vergessen werden oder verloren sein. So wurde sein "Markt in Verona" (1884, Dresdener Galerie) eins jener vollgestopften Altersgemälde, deren Überfüllung Oberländer in einer witzigen Zeichnung parodiert hat, worüber Menzel selbst sich am meisten belustigte. Nur die große Namensbezeichnung bekrittelte er, auch im Scherz noch auf strenge Wahrhaftigkeit bedacht: "Ich habe gewöhnlich keinen Platz, meinen Namen auf das fertige Bild zu schreiben." Ergreifend bei alledem bleibt dieser nordisch finstere Ernst des Arbeitswillens. Paul Heyse wurde von ihm vor das fast fertige Bild geführt. Sinnend, mit seinem langen Malstock stand Menzel neben dem Freunde. "Man meint, ich male schnell; ich tue es nicht", sagte er fast melancholisch, und Heyse dachte an sein Verona-Sonett: "Was dir der Süden bot, an dieser Stelle ist's wie im Auszug dir vorbeigegangen..."

[465] Zwei Gelegenheiten bereicherten in diesen Spätjahren noch seine graphischen Hundertschaften. Zur Säkularfeier von Kleists Geburt illustrierte er den Zerbrochenen Krug, es wurde sein Abgesang auf diesem Gebiet. Noch sprüht der Geist manchmal Funken wie zur Kuglerzeit; aber das Linienempfinden hat die gespannte Frische von ehedem doch eingebüßt, und die Technik mit weitgehender Zuhilfenahme der Tusche ist nicht mehr so artrein geblieben. Einen zweiten Anstoß bot die Gründung des Vereins für Originalradierung. Fünf Einzelblätter, deren bekanntestes den auf seltsam gedanklichen Umwegen gefundenen Titel "Italienisch lernen" trägt und Studien aus der Verona-Zeit verwertet, wirken wie mit der Radiernadel aufs feinste durchgeführte Federzeichnungen. Dem Können ist keine Schranke gesetzt, die letzten Geheimnisse der Technik sind erforscht, in vollendeter Meisterschaft spielt die Nadel mit hauchzartem Strich über die Kupferplatte, die Ätzarbeit ist auf das genaueste präzisiert. Doch erscheint diesem technischen Meisterspiel gegenüber der Vorwand, der es in Bewegung setzte, reichlich banal; die Technik hat das Geistige überwältigt. In diesen graphischen Spätlingen prägen sich Art und Stil seiner letzten Zeichenperiode aus. Er zeichnet jetzt nicht mehr so eingehend, die Solostimme der Linie vermischt und verwischt sich mit einem mehr orchestralen Tonklang von Hell und Dunkel. In dem Maße, wie seine Malerei immer zeichnerischer wird, wird seine Zeichnung zusehends malerischer. Sinn und Zweck seines Zeichnens wandeln sich. Die Zeichnung dient nicht mehr als Vorstudie, als Vorbereitung auf ein Bildganzes, sondern tritt selbstherrlich in meisterlicher Ungebundenheit hervor. Menzel zeichnet, um zu zeichnen, jeder Gegenstand ist ihm willkommener Vorwurf und interessiert ihn als solcher. Das Geistige wird ihm gleichgültig. Darin ist Menzel der Gegensatz zu dem neben ihm größten Zeichner des Jahrhunderts, zu Daumier, den das Geistige, der Ausdruck stets zuerst fesselt und eigentlich ausschließlich beschäftigt. Beziehungen zu Daumier sind nicht nachweisbar. Wohl aber hat ein anderer Ausländer, der Engländer Charles Keene, starken Eindruck auf ihn gemacht mit seinem leicht karikierten bürgerlichen Genre. Seit 1864 war Keene der Hauptzeichner für den Punch. Menzel, der sich seine Arbeitsruhe selten durch Zeitungslesen stören ließ, vertiefte sich am einsamen Marmortische des Café Josty in jede Nummer dieses englischen Witz- und Wochenblattes: "Ich lese die beste Zeitung der Welt, den Punch" – hat er gelegentlich gesagt.

Sein Zeichenmaterial war ausschließlich der breite, vierkantige Zimmermannsbleistift, den er virtuos handhabte. Kohle erschien ihm lächerlich. "Entsetzliches Material, die Kohle! Man muß sie in zwei Fingern halten wie ein junges Mädchen, damit sie nicht zerbricht. Rötel wieder hat keine Kraft, und Kreide ist zu hart und kalt." Unerläßlich schien ihm der Wischer. "Mit dem Wischer geht's viel schneller; das Material muß so beschaffen sein, daß damit die möglichst größte Schnelligkeit erreicht wird." Wo er ging und stand, zeichnete er. Acht Taschen mußten seine Röcke für die Skizzenbücher haben. Er benutzte Lederbändchen, alle im gleichen [466] Format gewöhnlicher Notizbücher, und es störte ihn nicht, daß seine Zeichnung fast immer über den knappen Blattrand hinausgreift. Schon seine Tagesarbeit begann er mit irgendeiner Zeichnung, so wie einer, nach dem witzigen Vergleich von Paul Meyerheim, seine Morgenzigarre raucht. Nebenbei gesagt war Menzel Nichtraucher; der Tabaksqualm, behauptete er, schädige die Augen.

Spurlos schienen die Jahre an ihm vorüberzugehen. Aber in zwei Wesenszügen verriet sich dennoch, daß er alterte. Zunächst in einem wachsenden Mißverhältnis zwischen genial geübtem Handwerk und dem geistigen Anlaß, es zu erproben; alles Zeichnen, war seine Überzeugung, ist gut, alles zeichnen noch besser. Sodann in einer geradezu zerstörerischen Selbstkritik. "Das eben habe ich nicht gekonnt, überhaupt nicht gekonnt – verstehen Sie!" hörte man ihn mit Erschütterung sagen. Und kein Zureden brachte ihn von dieser Überzeugung ab. "Eben weil ich allein bin und Zeit darauf verwendet habe, bin ich auf die Wahrheit gekommen." Ja, er stand wirklich allein, darin hatte er recht. Wie er niemandes Schüler war, so hat er auch keine gebildet. Fritz Werner und der um vieles jüngere Paul Meyerheim, auch Carlchen Arnold, der Sohn seines Jugendfreundes, mit denen allen er sich duzte, waren doch mehr Vertraute seines Schaffens als seine Schüler. Alle Ehren, die ihm überschwenglich zuteil wurden, die Orden, das Kanzleramt des Pour le mérite, die Ehrenbürgerbriefe von Berlin und Breslau, der Exzellenz-Titel und schließlich die Ritterschaft des Schwarzen Adlers haben ihn nicht verblendet, wiewohl er den Wert solcher Auszeichnungen keineswegs gering anschlug und sich in seiner Eitelkeit, "diesem aus dem Mistbeet menschlicher Schwäche emporgeschossenen Bestandteile berühmter Kerle", weit mehr als angenehm geschmeichelt fühlte. Wie tief er auch "in den Lorbeeren bis über die Knöchel watete" – er stand und blieb allein.

Todesgedanken, wenn sie ihn heimsuchten, scheuchte er von sich mit der Beruhigung: "Gleichviel – mit mir geht's einst sehr schnell; wenn ich mal recht kräftig niese, höre ich mein Modell nicht mehr Prost sagen." Ganz so schnell ging es nun doch nicht, aber ein leichtes Unwohlsein, wohl ein Grippeanfall, kaum daß es ihn aufs Bett geworfen hatte, nahm ihn auch schon hinweg. Er verschied in der Frühe des 9. Februar 1905, zwei Monate nach seinem neunzigsten Geburtstag. Noch im Tode erntete er höchste Ehren. Vor dem Sterbehause bezog ein Doppelposten des 1. Garderegiments mit den historischen Blechmützen die Wache; als Ritter des Schwarzen-Adler-Ordens rangierte er, der "wegen Gnomenhaftigkeit" nicht zum Rekruten hatte ausgemustert werden können, jetzt unter den Generalen der Infanterie. Feierlich wurde er aufgebahrt in der Kuppelhalle des Schinkelschen Museums, sein geliebtes Joachim-Quartett spielte Beethoven, das Kaiserpaar schritt hinter dem Sarge her, die Stufen der Freitreppe hinunter, und alles, was in Berlin an Geist und Stellung zu den Spitzen zählte, stand Spalier und entblößte das Haupt, als Unteroffiziere der Garde den kleinen Sarg mit dem großen Schleifenkranz des Landesherrn auf den Leichenwagen hoben zur Fahrt in die Familiengruft auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in der Bergmannstraße. Ein Stück vaterländischer Geschichte ging mit seinem genialen Chronisten zu Grabe. [468] In anderer Beleuchtung, als seine Zeit es erblickte, sehen wir heute Menzels Künstlertum. Jetzt erst können wir den ungeheuren Umfang seiner Lebensarbeit mit wachsendem Staunen abschreiten, jetzt erst ermessen, um wieviel er die anderen neben sich überragte. Die deutschen Charakterzüge seiner Kunst zeichnen sich scharf ab gegen den Horizont der geschichtlichen Ferne: der tiefbohrende Ernst seiner durchaus männlich gearteten Kunstgesinnung, ihre ehern feste Grundlage auf einem unermüdlich bis zur Vollendung gesteigerten Handwerkswillen, das kühne Draufgängertum soldatischer Prägung, das vereint mit der geistvollsten Anmut ihm den großen preußischen Zug gibt, so daß Joachim sagen konnte: "Der alte Menzel, das ist ein Begriff für alle Künstler wie für die Soldaten der Alte Fritz", die unbedingte Wahrhaftigkeit sich und anderen gegenüber, die Schamhaftigkeit, mit der er vor der Außenwelt seine Empfindungen verbarg, die Freiheit seines Ichs, gepaart mit der Verachtung alles Scheines. Auch die Problematik deutschen Kunstschaffens mit dem Wechsel warmer und kalter Strömungen wird leicht bemerkbar. Ein Bürger und ein Held, ein Eroberer und ein Dienender, ein Handwerker und ein Genie sind rätselhaft in ihm vereint und kämpfen in ihm mit Sieg und Niederlage durch die langen Jahrzehnte seines Lebens. Nur kritische Voreingenommenheit hat den jungen Menzel gegen den alten ausspielen wollen, in dem jungen den genialen Vorwärtsstürmer gepriesen, in dem alten den kläubelnden Handwerksphilister herabgesetzt. Ihr entging die Folgerichtigkeit dieses Künstlerlebens, das Gesetz, unter dessen Befehl es seine Bahn antrat und, ohne abzuirren, vollendete. In dem Granit seiner Persönlichkeit sind alle Kristalle seiner vielfältigen Begabung zu unlösbarer Einheit zusammengeschlossen. Und dieser Granit trotzt unzerstörbar in die Zukunft hinaus, ein Mahnmal deutscher Kraft und deutschen Willens, mit der Aufschrift des kategorischen Imperativs: "Zwinge dich, was du kannst!"

|