|

[Bd. 1 S. 370]

Die Familie des am 21. Mai 1471 in Nürnberg geborenen Albrecht Dürer stammte aus Ungarn. Sein Großvater, Anthoni, kam als Knabe aus dem Dorfe Aijtos, wo seine Sippe als Handwerker und Bauern saß, in das nahegelegene Städtchen Gyula bei Großwardein und wurde Goldschmied. Dessen ältester Sohn Albrecht, unsres Albrechts Vater, lernte gleichfalls das Goldschmiedehandwerk, war viel auf Reisen, in Deutschland und den Niederlanden und setzte sich im Jahre 1455 in Nürnberg fest, als Geselle des dortigen Goldschmieds Hieronymus Holper, dann, seit 1468 als selbständiger Meister, nachdem er seines Lehrherrn Tochter, die damals fünfzehnjährige Barbara geheiratet hatte. Mit ihr [371] hatte er im Laufe von vierundzwanzig Jahren achtzehn Kinder. Das dritte Kind dieser langen Reihe war unser großer Albrecht Dürer. Trotz der Herkunft der Familie aus dem siebenbürgischen Ungarn braucht man nicht anzunehmen, daß in seinen Adern neben dem deutschen auch ungarisches Blut floß. Der Vater sieht auf den Bildnissen, die sein Sohn von ihm malte, nicht so aus und er selbst auch nicht. Wesen und Charakter des Mannes, wie wir sie aus seinen Werken und Worten kennen, waren so durchaus deutsch, daß man annehmen muß, das Geschlecht sei ursprünglich aus Deutschland nach Ungarn ausgewandert und habe dort in der teilweise fremden Umgebung sein Deutschtum bewußt hochgehalten und dadurch um so reiner bewahrt. Der junge Albrecht sollte nach dem Wunsch seiner von ihm sehr verehrten und geliebten Eltern Nachfolger des väterlichen Handwerks werden. Der Vater war tüchtig und angesehen in seinem Fach; er hat einmal für Kaiser Friedrich ein Trinkgefäß in Auftrag bekommen. Nach einigen Jahren der Lehre bei diesem Vater aber stellte sich der Wunsch bei dem Knaben ein,

Im Mai des nächsten Jahres kehrte Dürer nach Nürnberg zurück, auf Geheiß seines Vaters, der ihn zu verheiraten wünschte. Agnes Frey hieß die Braut, Tochter eines angesehenen Mechanikers und Musikers, mit Ratsfamilien verwandt und im Besitz der damals nicht unansehnlichen Mitgift von zweihundert Dukaten. Die Ehe war nicht sehr glücklich, bestenfalls gleichgültig, und blieb kinderlos. Eben verheiratet, machte sich der dreiundzwanzigjährige Ehemann abermals auf die Wanderschaft, ohne seine Frau mitzunehmen. Er ging über die Alpen, über die Brennerstraße und die Gardasee-Gegend nach Venedig und blieb [372] eine Reihe von Monaten aus, bis ins Jahr 1495 hinein. Seine künstlerische Ausbildung erschien ihm noch nicht als abgeschlossen. Italien, der neue Stil, die Renaissance, von der er in Basel einiges mochte gesehen haben, beschäftigte ihn so sehr, daß es mit dem Kopieren von Mantegna-Stichen allein nicht getan war, sondern er dies Neue an Ort und Stelle sehen und lateinische Luft atmen mußte. Dort in Venedig ging er offenen Auges umher, streifte auch wohl

Wie wir aus seinen Briefen an seinen Freund Pirckheimer wissen, ging es ihm gut bei diesem zweiten Aufenthalt im Süden. Er schuf für die Kapelle der deutschen Kaufmannschaft dort das Altarbild des "Rosenkranzfestes" und war auf einmal ein weltberühmter Mann; nicht nur die Deutschen dort bewunderten ihn wegen dieser Leistung, nicht nur der Doge und der Patriarch von Venedig, sondern auch der alte Giovanni Bellini, den Dürer mit Recht für den größten Künstler Venedigs hielt. Er mußte, neben Gelegenheitsarbeiten, auch viele Bildnisse malen und machte sich auch daran, die lebensgroßen Aktfiguren Adams und Evas zu schaffen, Idealfiguren "antikischer Art", die aber doch ganz deutsch geworden sind. So berühmt war er, daß der Rat in Venedig ihn mit dem ansehnlichen Gehalt von zweihundert Dukaten als Ratsmaler der Stadt anstellen wollte. Aber, so gern er in Venedig war, Dürer lehnte ab. Die Quellen seiner Kraft und seiner Kunst strömten in Deutschland, nicht in der Fremde.

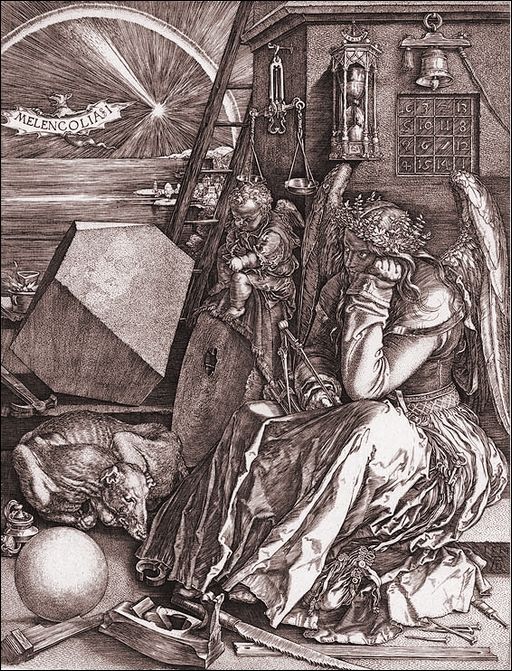

Nach Hause zurückgekehrt, im Jahre 1507, bekam er bald einen Monumentalauftrag von dem Frankfurter Kaufherrn Jakob Heller, ein großes Altarbild mit Mariens Himmelfahrt. Hier zeigte er seinen neuen großen Stil der Formenklarheit und der geläuterten Farbenharmonie. Aber das Bild ist verbrannt, und nur nach einer schlechten alten Kopie und nach wunderbar gefühlten Einzelstudien kann man sich vorstellen, wie bedeutend Dürers Ausdrucksgewalt geworden war. Das für den Nürnberger Rotschmied Landauer gemalte "Allerheiligenbild" und die Glasfenster für die gleiche Kapelle zeigen noch etwas von dieser Größe, deutlicher aber die ganz einfachen Holzschnitte der ganz volkstümlich gehaltenen "Kleinen Passion". In manchen dieser nur handgroßen Blätter ist Dürer so [374] monumental wie der beherrschendste Waldmaler. Sein graphisches Schaffen in jenen Jahren ist besonders reich und fruchtbar. Die seit dem Jahre 1498 liegengebliebene große Holzschnitt-Passion schloß er durch Hinzufügen einiger Blätter ab, das "Marienleben" gleichfalls, und zudem stach er noch eine Passion in Kupfer. Danebenher geht eine Reihe von herrlichen Einzelblättern in Stich und Holzschnitt, die er dann in den Jahren 1513 und 1514 durch die sogenannten Meisterstiche, "Hieronymus im Gehäus", "Melancholie" und "Ritter, Tod und Teufel" abschloß, Höchstleistungen, über die hinaus auch in technischer Hinsicht eine weitere Steigerung nicht mehr möglich war. Er wechselte die Hand und eroberte mit einer kleinen Reihe von Radierungen, wie dem "Einhorn" und der "Kanone", ein neues Ausdrucksmittel für seine unheimlich drängende Phantasie.

Dürers Wesensart enthielt jene seltsame Mischung von nüchterner Sachlichkeit und glühender Erregung, wie sie ganz reichen Naturen manchmal eigen ist. In ihm trafen sich Anlagen, die bei Künstlern nicht oft gefunden werden, eine anschaulich schöpferische und eine gedanklich forschende. Die Vielseitigkeit oder, wenn man will, die Zwiespältigkeit seiner Anlagen ist nicht zu leugnen. Dabei war er nicht eigentlich gelehrt, ja von Haus aus nicht einmal sonderlich gebildet, alles, was er wußte und woran er teilnehmen konnte, hat er sich selbst erarbeitet durch Bücher und Gespräch. Und dieser rastlose Wissensdurst und Lerntrieb, der bis ans Ende in ihm steckt, bildet einen Hauptzug seines ganzen Wesens.

In Dürers Herz flossen ein heißer und ein kalter Strom gleichzeitig durcheinander. Aus diesem Widerstreit, aus dieser Doppelbewegung seines Innern wächst seine Eigenart recht eigentlich hervor, dieses Zwiespältige seines Wesens war Ausdruck seiner innerlichen Natur, Ausdruck seines überquellenden Reichtums. Ein Gefühlsmensch von großer Leidenschaft begegnet sich in ein und [377] derselben Seele mit einem rastlos neugierigen Forscher, ein Sinnenmensch von ungeheurer Stärke der Anschauung wird in einem fort beobachtet und überwacht von einem langsamen Theoretiker. Dieser Mensch, der kraft seines Wirklichkeitssinnes die Verschiedenheit der Dinge, die Abweichung vom Normalen, so deutlich sah und so sehr empfand wie keiner vor ihm, ist doch immer heimgesucht von der Sehnsucht nach der Norm, nach dem Normalmenschen, den er zwar nicht kennt, aber an den er glaubt. Mitten in der herrlichsten Schöpferkraft der Anschauung und der begeisterten Sinnlichkeit des naiven Schaffens fühlt er leise mahnend doch immer wieder "das Gesetz", das Warum der Erscheinung und den Urgrund des Seins, des So-und-nicht-anders-Seins, und ganz unmerklich verstrickt ihn das dann in hemmende Grübelei, in gedankliches Sinnen, ja in zögernd bizarres Spintisieren. Wenn man glaubt, einem handfesten Realisten bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, hebt er plötzlich den Kopf, und man sieht in das blasse vergrübelte Antlitz eines Mystikers und den rätselhaften Blick des Phantasten. Daß er so vieles wollte und Dinge in sich vereinigte, die sonst nebeneinander herzugehen pflegen, liegt nun aber nicht nur an seiner eigenen inneren Anlage, sondern auch mit an der Zeit, in die hinein er geboren wurde und deren tiefsten Pulsschlag er in sich empfand. Er war ein echtes Genie der Übergangszeit, nicht ein Genie der Vollendung oder ein Genie der Neuerung, sondern ein wenig von beiden. Aber weil Dürer weder ausschließlich das eine noch ausschließlich das andere wollte, sondern aus dem menschlichen Tiefblick und der menschlichen Gerechtigkeit heraus teilhaben mußte an beidem, geht seine künstlerische Entwicklung nicht so in geraden Bahnen wie die seiner beiden großen Zeitgenossen. Grünewald war noch nicht Renaissancemensch, Holbein war nicht mehr Gotiker oder wollte es nicht mehr sein. Dürer aber konnte sich der Wahrheit der Zugehörigkeit zu beiden nicht entziehen.

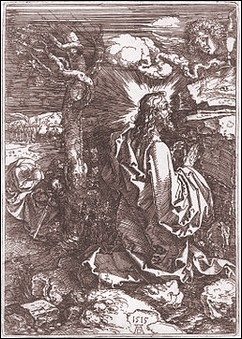

Was Dürer von Haus aus als künstlerische Begabung mitbrachte und wodurch er sich von seinen Vorgängern und seinen Zeitgenossen unterscheidet, ist seine angeborene Feinfühligkeit für den Wert und die Bedeutung des Körperlichen. Die Menschengestalten der gotischen Kunst, die Geschöpfe Wohlgemuts und sogar Schongauers, haben, mit Dürer verglichen, wenig Fülle; sie haben wohl Linie und Bewegung, aber nicht genügend Knochen und Skelett, um wirklich für die Dauer lebensfähig zu sein. Dürer dagegen sagten die Dinge der Sichtbarkeit an der Figur mehr, bei ihm ist die Figur nicht nur etwas Runderes und Volleres und an sich Schwereres, sondern auch, als Natureindruck, etwas Energischeres. Man fühlt, dem Künstler, der sie gemacht hat, imponiert die Energie ihres Daseins in der Wirklichkeit, ihres Dastehens im Leben, die Wirksamkeit ihrer Schwere im Raum, und durch diese Stärke der Erscheinung und der Wirkung, dadurch, daß dieser Mensch die Menschen als etwas so Bedeutendes [378] in der Welt empfand, hat das Geschlecht, das er hervorzaubert, etwas so Energisches und Ausdrucksvolles bekommen. Auch vor der Gestalt des Weibes macht sein Verlangen nach mächtigem und straffem Formeneindruck nicht halt. Seine Frauen sind selten rein weiblich und zart, selbst die Madonnen oft hart und schwer im Gewächs. Nur die Mädchenengel haben manchmal eine feine Lieblichkeit und, wie er selber gesagt haben würde, "Lindigkeit". Er wollte starke Plastik um jeden Preis, weil er die Schönheit des Plastischen an sich, ganz gleich ob schön oder häßlich, mit einer ganz neuen Sinnlichkeit empfand, vielleicht bis zu einem gewissen Grade bewußt empfand. Hier lag eine Gefahr, die Gefahr des Sichverlierens an den Einzelfall, etwas wie eine Gefahr des Realismus. Aber die Leidenschaft, mit der er sich in alle die tausendfältigen Verschiedenheiten der plastischen Form verliebte, erfuhr eine Bändigung, die heiße Sinnlichkeit des Anschauungsmenschen ward in ein ruhigeres Bett gelenkt durch die Nachdenklichkeit des Theoretikers. So hatte der kalte Strom in seinem Blutgang auch sein Gutes. Die größere Reizbarkeit und Empfindlichkeit seines Auges für die Form und ihren körperlichen Wert ging nun Hand in Hand mit einer andern ihm angeborenen Eigenschaft: dem lebendigen Sinn für das Stoffliche der Gegenstände. Aber auch diese Lust der sinnlichen Einfühlung und diese Freude am Reiz der Oberfläche hätte wohl eine Gefahr werden können, wenn sie beschränkt geblieben wäre auf das nur Oberflächliche der Dinge. Man kann auf diese Weise zu einem äußerlichen Abmaler werden, zu einem Hexenmeister der täuschenden Wirkung. Hiergegen war Dürer gefeit durch den heimlichen Naturforscher in seiner Seele. Wenn er mit Genuß stehengeblieben war vor einer Eiche und die harte Schönheit ihrer Rinde auswendig gelernt hatte, dann war er ja noch nicht zufrieden, sondern er wollte nun auch noch wissen, weshalb das alles so rissig und schroff aussah, und wollte ergründen, wie das gewachsen war, dieses Eichenholz. Und wenn er sich freute über die zarte Erscheinung eines Grasbüschels, vertiefte er sich, von der Form ausgehend und im Geiste die Form nachmodellierend, so gründlich in das Geheimnis, wie dies aus der Erde kommt, bis daß er sozusagen das Gras wachsen sah. Daß Dürer nun mit seiner durch den stille Forschertrieb verständnisvoll gezügelten Sinnlichkeit so unendlich viele neue Dinge in der Welt entdeckt, daß er sie ansieht, als hätte noch nie einer vor ihm sie angesehen, so frisch, mit so unverdorbenen Augen, daß er sie in Wirklichkeit erst geschaffen zu haben scheint – dies hat natürlich einen tieferliegenden menschlichen Grund: sein starkes, ihm angeborenes Naturgefühl. Der junge Dürer sah Erscheinungen in der Natur, die einen ganz großen Landschaftsmaler erwarten lassen: die Landschaft, aufgebaut aus Licht, Luft und Farbe, in großer einheitlicher Gesamtstimmung. Seine Ansicht von Trient, so topographisch genau und doch so malerisch in ihrem Gewoge blauer und grüner Töne, mit farbiger Luftperspektive und den feinsten flimmernden Reizen [379] der Beleuchtung über dem spiegelnden, dunstigen Wasser: alles dies ausgedrückt nur durch die räumliche Richtigkeit der Farbe – dies spricht von einem geradezu genialen Naturgefühl und von einem Sinn für die große Wirkung des Ganzen. Solchem Landschaftsgefühl verdankt Dürer manche seiner großartigsten poetischen Schöpfungen. Die Phantasie seiner Seele ist keine gedankliche Phantasie, sondern Naturphantasie, verankert in einem Naturgefühl, in einem Erleben der Wirklichkeit. Dieses Naturgefühl, aus einem innigen Verhältnis zur großen und kleinen Natur herausgewachsen, konnte man damals, als Dürer jung war, nirgends lernen und niemand absehen und nachempfinden. Es ist Dürers geistiges und seelisches Eigentum. Es ist kein Zufall, daß das erste große Werk, das der selbständiggewordene Dürer herausgab, die Folge der Apokalypsebilder war. Der Stoff, die Offenbarung Johannis, beunruhigte die damalige Menschheit. Man fürchtete, daß mit der Halbjahrtausendwende das Ende der Zeiten hereinbrechen würde, und die Angst vor der Zeit griff immer wieder begierig nach diesem Buche. Dürer war mächtig erregt von der dichterischen Gewalt deser Vorstellungen. Dieser Stoff bot ihm das, wonach seine glühende Seele verlangte: das große Pathos. Aber wenn auch der allgemeine Stimmungscharakter dieser Dichtung Dürers gesteigertem Empfindsungsleben entsprach und an ihm sich seine Phantasie entzündete, die Apokalypsebilder sollten doch Illustration sein, und damit blieb [380] viel herbste Sprödigkeit für den Bildner zu überwinden: das Unplastische all der Vorstellungen und die vielen Ungeheuerlichkeiten. Aber Dürers Auffassung hält an Pathos gleichen Schritt mit der Auffassung des Dichters. Wenn wir von den berühmten Reitern lesen, sieht unsere moderne Phantasie Idealgestalten vor sich, mächtige Rosse, die über die Erde in großem Schwung dahinschweben und ‑donnern. Dürer empfindet dies einfacher und viel irdischer. Es sind keine himmlischen Streiter von engelhafter Art, die er zeichnet, sondern Gestalten, wie er sie im täglichen Leben gesehen haben mochte, nur in wenigen unbedeutenden Äußerlichkeiten phantastisch aufgeputzt. Aber gerade weil diese Tiere so stumpfsinnig dahintrotten, ohne Schwung und Herrlichkeit, wirkt diese Bewegung so unabwendbar und handgreiflich, dieses rohe, gleichmäßige Hereinbrechen von etwas Tierischem und Brutalen, vor dem die ganze Menschheit hilflos zusammenbricht und auseinanderstiebt. Gerade darum ist dieses Pathos so grausig. Liest man die Apokalypse ganz unvoreingenommen, so erscheint der Gegenstand besonders spröde, weil in der Dichtung so viel von merkwürdigen Naturerscheinungen geredet wird, von Blitzen und Sternenfall und Finsternissen, weil die Stimmen, die da ertönen, durch ihre Urgewalt in der Dichtung sehr erschüttern. Ja ein gut Teil des poetischen Eindrucks beruht auf diesem Lärm, diesem Brüllen und Rauschen der göttlichen Stimme. Aber auch mit solchen Dingen ward Dürer fertig. Unter seiner fieberhaften Hand wird die tote Natur selber pathetisch, mitleidend an dem großen Weltgeschehen. Der Aufruhr der Elemente, der durch die Dichtung tobt, hat die Linie des Bildners ins Rollen gebracht und das Pathos auch der fühllosen toten Natur mitgeteilt. Ein Mensch, der Dramen schildern und glaubhaft machen konnte, in denen es eigentlich keinen Helden gibt, nur namenlose Mächte miteinander ringen, mußte Unerhörtes schaffen, wenn er erst einmal wirklich dramatische Geschichten, in denen es auf das Handeln und Leiden einer tragischen Persönlichkeit ankommt, behandelte. Man kann nach der "Apokalypse" sagen, daß Dürer für die Darstellung der Passion Christi eigentlich geboren war. Denn hier war ein Stoff, der den damaligen Menschen in ihren Glaubensnöten und ihrem Bestreben das wahre, einfache, menschliche Heil brachte und wie die Erlösung, wie die Rettung aus dem apokalyptischen Unglück erscheinen mußte. Als Dürer einmal nach dem Zweck und dem Sinn des Malens befragt wurde, antwortete er: "Durch Malen mag angezeigt werden das Leiden Christi." Von vornherein trat Dürer der Bibel, die damals allerdings noch nicht das allgemeine Hausbuch war, sondern solches erst durch Luther wurde, nicht als einfacher Illustrator gegenüber. Sondern er faßte auch der Bibel gegenüber seine Rolle selbständig auf, dichtete an dem Stoff, der ihn bewegte, auf seine Weise weiter. Keiner vor Dürer hat so tief in den dramatischen Kern der Christusgeschichte hineingeblickt. Daß es sich bei diesem Drama nicht nur um das Hinnehmen von Leiden handelt, sondern um eine Überwindung der eigenen Persönlichkeit, hat als erster [381] Dürer herausgefühlt. Und weil er so den Ewigkeitszug in diesem Stoffe entdeckte, wurde seine Kunst so weltbedeutend, sieht die heutige Menschheit Christus mit den Augen Dürers an. Dürer hat die Empfindung dafür, daß in dieser Tragödie nicht die Tatsache des Sterbens allein ausschlaggebend ist, sondern die Art, wie der Held den Tod hinnimmt, und was es für ein Mensch ist, der da stirbt. Dürers Christus ist auch im Tode majestätisch. Sein Held kämpft, solange er noch einen Funken von Leben in sich hat. Es ist ein Zeichen dramatischen Verständnisses, die Stufenfolge der Empfindungen auf Nebenfiguren und Gestalten zweiter Ordnung zu verteilen. Für den Dramatiker ließ sich zum Beispiel aus der Gruppe der Jünger wenig machen, und weil es für ihn, wenn er anders zweite Charaktere geben wollte, darauf ankam, Figuren zu schaffen, die nicht so sehr handelnd als vielmehr empfindend auftreten, wandte Dürer sich mit immer stärkerem Nachdruck der Gruppe der Frauen [382] zu. Wie sie die Tragödie hinnehmen, wird für ihn Ausdrucksmittel, und so wächst unter seinen Händen Maria, die Mutter, zur zweiten Heldin empor. Die Sentimentalität, das bloß Mitleidheischende der früheren Auffassung macht bei Dürer dem innerlich Mitfühlenden, einem dramatischen Mitwirken Platz. In der "Grablegung" wird Maria fast zur Hauptfigur. Von der geschäftigen Hantierung um sie herum sieht und hört sie nichts, geistesabwesend sitzt sie am Boden, nicht ohnmächtig, aber von einer seelischen Lähmung ergriffen: ein unendlich großartiger Mensch, für den nun alles aus ist. Als Dürer im Jahre 1510 die "Große Passion" durch Hinzufügen einiger noch fehlender Szenen abgeschlossen hatte, gab er gleich noch eine andere Folge in Holzschnitt heraus, die "Kleine Passion" in achtunddreißig Blättern, sehr umfangreich und reichhaltig in der Erfindung und Häufung der Einzelszenen; im Stil ganz einfach und schlicht, als ein Volksbuch gedacht. Das Titelblatt gibt den Ton an: der Heiland sitzt auf einem Stein, vornübergebeugt, das Haupt in die Hand gestützt, so daß man ihm kaum ins Gesicht sehen kann: der stille, demütige Dulder, ganz allein in der Welt. Diesen Ton hält Dürer fest durch das ganze Drama hindurch, und die Auffassung ist, bei aller lebendigen Schlagkraft der Erzählung, innerlicher geworden. Auch die Volksszenen und Episoden wirken jetzt edel. Dies alles ist natürlich nicht ausschließlich Frage der Auffassung, sondern auch Folge des reiferen Könnens und des größeren Stiles. Dürer kann freier mit der Komposition und der Menschenfigur umgehen. Aber ohne das Verlangen nach geistiger Auffassung wäre er ja nicht auf diese formalen Dinge gekommen, und wenn er gelegentlich, wie in der "Kreuzabnahme", das Antlitz Christi durch die vornüberfallenden Locken ganz verdeckt und es auch sonst einmal unsichtbar macht, durch Abwenden des Hauptes oder durch Verbinden der Augen, ohne daß darum der Ausdruck leidet, so heißt dies, daß er dieser seelischen Ausdrucksgewalt nun ganz sicher ist und daß die Gefahr des bloßen Formalismus ihn auch nicht im geringsten mehr berührt. Ein Angelpunkt der ganzen Christustragödie war, wenn man das Drama geistig faßt, das Gebet am Ölberg; und in der "Großen Passion" hatte Dürer den Helden in innerlichem Kampfe dargestellt, Christus, der, sehr menschlich, den Kelch erst abwehrt. Jetzt aber begreift der Künstler den Helden in seiner stillen Dulderrolle tiefer. Christus kniet mit betend erhobenen Händen, man sieht ihm nicht ins Antlitz, sondern erhascht nur eben ein wenig von seinem Profil, nur die Augenpartie eigentlich. Aber an der ganzen, leise gekrümmten Haltung der Gestalt, an der die Gewandfalten herunterfallen wie rieselnde Schauer, fühlt man die innerliche

Die Harmonie, in der die "Kleine Holzschnittpassion" geschrieben ist, hat einen volksliedhaften Unterton, man spürt durch das Dramatische eine leise, süße Klage hindurch. Aus diesem Gefühl heraus mögen die verzögernden Szenen entstanden sein, die Dürer sonst so selten schildert. Es gibt in der ganzen Dürerschen Kunst wenig, was sich an Monumentalität mit dem Blatt vom "Christus als Gärtner" vergleichen ließe. In dem Beieinander der beiden Figuren, in dem großen ruhigen Aufbau und in dem Gleichgewicht zwischen Gruppe und Raum liegt eine Kraft, so groß wie die in den schönsten Wandbildern der Italiener. Aber erst die Empfindung des seelischen Ausdrucks, dieses so unaussprechlich und unausgesprochen Feine in dem Wechselspiel der innerlichen Beziehungen, hat jene Monumentalität möglich gemacht und erschaffen. Dürer wußte, daß er in den Passionen, die mit der Kupferstichfolge im Jahre 1512 abgeschlossen vorlagen, einer neuen Christusidee zum Bilde verholfen hatte: Christus als tragischer Held und Überwinder, innerlich und äußerlich eine Idealgestalt. Es drängte ihn, diese neue Gestalt nun auch symbolisch der Menschheit vor Augen zu stellen, alles zusammenzufassen, was er in Christus empfand, und so schuf er in den nächsten Jahren eine Reihe von Einzelgestalten, den "Schmerzensmann" und das Antlitz Christi auf dem "Schweißtuch der Veronika". In diesem Kopf is alles gesammelt, was in der Christusidee lebt, das Leiden und das Traurige, zugleich aber die Energie des Kämpfers und der Stolz des Siegers. Ausdrucksschwer droht die Stirn mit der Bewegung über den Brauen, und die Augen blicken fest und ganz aus der Tiefe. Hans Sebald Beham hat diesen Kopf, nach Dürers Tode, in dem großen, weltberühmten Holzschnitt des Dornengekrönten Christus in die Welt gesandt. Wohl trägt dieses Blatt Dürers Monogramm zu unrecht, als Fälschung. Aber wenn auch Sebald Beham den Holzschnitt zeichnete, ausführte und druckte, insofern hatte er recht mit der Anbringung des falschen Monogramms: Dürer ist der geistige Urheber dieses Kopfes, der seither als Inbegriff des abendländischen Christusideals gilt. Man findet es oft im Leben, daß die schweren Naturen bessere Menschenkenner sind als die gewandten. So dürfen wir es als Glück bezeichnen, daß wenigstens eine kleine Anzahl bedeutender Persönlichkeiten von Dürer porträtiert worden ist. Dürers Menschen sind alle ein wenig wie, nach Cornelius' schönem Wort, Dürer selber war: "glühend und streng". Schon die Tucherbildnisse von 1499 zeigen diesen persönlichen Zug, noch stärker aber der "Oswald Krell". In diesem erregten Kopf glüht es, hinter dieser wilden Stirn drängt es, alles ist geistige und seelische Spannung. Diese Steigerung vermittelst des Hineindeutens gerade in die seltensten Möglichkeiten der Seele ist Dürersche Porträtisten-Monumentalität. [384] Die schönsten Bildnisse entstanden, wenn Dürer von fremder Kunst angeregt war. Mit seinem bohrenden und etwas mürrischen Blick erinnert der "Imhoff", dieser Unbekanntem, in den Niederlanden gemalt, einerseits sehr an den "Oswald Krell" und bereitet anderseits auf die beiden berühmtesten Dürer-Charaktere vor, den "Holzschuher" und den "Muffel".

Angesichts dieser beiden Menschen sind die zwei Naturen in Dürers Brust zu ihrem vollkommenen Recht gekommen: neben dem leidenschaftlichen, tiefbohrenden und höchst sanguinischen Feuerkopf des Holzschuhers der bedächtige, skeptische und kühle Muffel mit den schmalen Lippen. Zwei Temperamente gegeneinander ausgespielt, jedes mit der ihm eigenen geistigen Luft umgeben. Dies ist Seelenkenntnis; und durch solchen Tiefblick gelang es Dürer dann auch, dem Schulmeisterkopf seines Freundes Melanchthon das Enge zu nehmen und nur das Große und Geniale zur Wirkung zu bringen, dieses Glühende und Milde, dieses Dämonische und Strenge. Selbst seinem vertrautesten Feunde Pirckheimer hat er in dem Stich von 1524 etwas Bedeutendes verliehen. Dürer war ernst geworden, das allzu Auffallende interessierte ihn nicht mehr so sehr, sondern auch aus dieser aus Kleinem und Großem gemischten, so seltsamen Natur, stellt er nun das Wesentliche und Eindeutige hin. Ein schlechter Seelendeuter hätte aus diesem Kopf etwas Frappantes gemacht. Kleine Psychologen kritisieren und blenden, große gehorchen. Man hat früher viel darüber gestritten, ob es nicht möglich sei, Dürer zu einem Parteigänger des Protestantismus zu machen. Seine große Zuneigung für Luther und die neue Lehre und die Unterschriften zu den "Vier Aposteln" sind in diesem Sinne mehrfach ausgedeutet worden. Aber man darf dabei nicht übersehen, daß die Madonnengestalten, die er geschaffen hat, dem religiösen Bedürfnis der Katholiken nicht weniger sagen, als sein Christus den Protestanten sagt. Wenn seine Auffassung der Madonna uns vielleicht etwas weniger kirchlich erscheint als die Madonnen der Italiener, so ist dies nicht Sache seines Protestantismus, sondern Sache seiner nordischen, seiner deutschen Empfindungsweise.

Das Menschliche und Mütterliche im Wesen der Gottesmutter hat Dürer mehr bewegt als das Göttliche. Erst in dem irdischen Zusammensein mit ihrem Kinde enthüllt sie ihm ihr wahres Wesen. Die schönsten Madonnen, die wir von Dürer haben, sind, mit irdischen Augen angeschaut, ganz naiv, fast alltäglich. Das Idyllische, das im "Marienleben" den breitesten Raum einnimmt, macht dem Elegischen Platz, und Dürer hat den Typus der "traurigen Madonna" geschaffen. Das Schicksal des Christuskindes und seiner zukünftigen Passion war für ihn das Entscheidende in seiner Marienauffassung, auch hier hat er mit dem Tiefblick [385] des Dramatikers und dem Feingefühl des Herzenskenners das wahre Wesen dieser Gestalt erschaut und versinnbildlicht. Es ist das Zeichen phantasiebegabter Menschen, daß sie immer etwas erleben, auch bei Anlässen, die den andern, den Nicht-Sonntagskindern, gar nichts Außerordentliches bedeuten würden. Solch ein Mensch war Dürer. Ihm fiel immer etwas ein. Er selbst hat einmal geäußert: "Ach, wie oft sehe ich große Kunst und gute Dinge im Schlafe, dergleichen mir wachend nicht vorkommen." Dies war für die Zeitgenossen an Dürers Kunst vielleicht das Allerwunderbarste, daß er es vermochte, den Gestalten seiner Traumgesichte und den Erlebnissen seiner Tagträume Wirklichkeit zu verleihen. Er träumt von irgendwelchen Gestalten, mächtigen Körpern, in wilder Bewegung durcheinandergewürfelt, blitzschnell auftauchend und wieder verlöschend – und das phantastische Blatt des "Verzweifelnden" entsteht, quälend in seinem Mischcharakter von Gedachten und Gesehenem, ein Strudel von heißen und kalten Strömen. Er liest in einem antiken Schriftsteller mythologische Märchen, vom Raub der Amymone, deren Worte er vielleicht nur halb versteht, aber der musikalische Klang der Verse und Sätze zwingt ihn die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie das gewesen sein möge in Wirklichkeit – da an der adriatischen Küste; eigene Traumerinnerungen von Seeschlangenlegenden und Schiffermärchen schleichen sich in die Vorstellung hinein, und es entsteht das "Meerwunder", mag es sich nun ursprünglich um eine fränkische Sage gehandelt haben oder um eine antike Fabel. Dieses von Dürer selbst so getaufte "Meerwunder" oder, wie man es im sechzehnten Jahrhundert auch nannte, der "Raub der Amymone", war für Dürer zunächst eine Aktfigur. Aber dieses formale Interesse war innerhalb der Rechnung des Schöpferischen gleichsam nur wie das Salzkorn, das in das Chaos einer Retorte geworfen wird und an das sich nun die unerwarteten Elemente ankristallisieren: ein gehörnter Greis mit einem Fischleib und riesigem Schildkrötenschild, badende Mädchen und ein verzweifelter orientalischer Herrscher erscheinen. Man weiß noch heute nicht genau, welche Geschichten Dürer dargestellt hat, aber dies alles besagt wenig vor dem Bildhaften dieser Erscheinung: es ist ein Frauenraub, eine Entführung eines Mädchens durch ein Meerungeheuer, poetisch weitergesponnen, ein Naturtraum und eine Vision, mit der Erinnerung an den Süden. Ein König wird unglücklich; über einer Landschaft an der Küste Griechenlands fliegt ein Glanz hoch; in klarer Heiterkeit fährt ein schönes Schiff in die Ferne hinaus – für das wehmütige Lächeln dieses aus der Wassertiefe geborenen Wunderwesens ist dies alles gleichgültig, kleinlich, kaum wie das Gekräusel der sanft plätschernden Welle vom Winde bewegt wird. Dies ist Inhalt und Vorstellung genug, man bedarf weiterer Klarheit nicht, das Menschliche und das Pathetische bleiben, und eindeutigere Gestalt kann kein Traum gewinnen. Für das "Große Glück" zeichnete er einen Frauenakt nach dem Leben und benutzte eine Landschaftsstudie von seiner Wanderung in Tirol, von Klausen an [386] der Eisack. Dies waren seine Wirklichkeiten, dieser erschreckend gewaltige Frauenleib mit den riesigen, mächtig durchgearbeiteten Formen, und diese feine, tief unten liegende Stadt mit Fluß und Tälern und Bergen. Aber das Ganze, wie es geworden ist, hat Traumgewalt. Vielleicht fällt es auf, daß Dürer diesen Akt in die scharfe Profilstellung gebracht hat. Aber dies mag mit dem Charakter der Traumwahrheit zusammenhängen, den diese Vision ursprünglich hatte und den sie behalten mußte. Sie sollte vorüberwandeln wie ein Schattenbild, wie die Dinge, die wir im Schlafe sehen. Und es ist denkbar, daß auch mit aus diesem Grunde der "Ritter, Tod und Teufel" wieder in dieser altertümlichen Seitenansicht erscheint, als Traumbild, in Bewegung für die Ewigkeit. Man weiß genau, was Dürer gemeint hat: den christlichen Ritter, wie er furchtlos und unerschüttert durch eine grausige Schlucht reitet, sich vom Teufel und allem Höllengetier, ja vom grinsenden Tode selbst nicht anfechten läßt, und wie er auch die Herrlichkeiten der Welt nicht achtet, sondern seinen Weg geradeaus geht. Dies ist der einfache menschliche Kern dieser Gedankenphantasie, und man täte dem Inhalt dieses Blattes Unrecht, wollte man neugierig noch mehr wissen, etwa, ob Dürer eine bestimmte Literaturstelle habe erläutern wollen. Die Phantasie, die geistige Bilder schafft und ihnen sichtbare Gestalt verleiht, ist das wahrhaft Schöpferische. Ob wir jemals genau erfahren werden, was für wissenschaftliche oder mystische Gedankengänge und Grübeleien Dürer zu seiner berühmten Traumgestalt der "Melancholie" angeregt haben? Das Blatt steht der Wissenschaft nahe, mathematische Dinge und Geräte liegen da umher, das magische Zahlenquadrat hängt an der Wand, und das Wort "Melencolia", das erscheint, bedeutete für die damaligen Menschen nicht dasselbe wie für uns, die wir dabei immer an Schwermut denken, sondern ebensosehr die Geistesverfassung ernster, zum geistigen Schaffen veranlagter Naturen; man könnte es etwa mit dem gleichfalls doppeldeutigen "Tiefsinn", dem "tiefen Sinnen", übersetzen.

Diese geflügelte Frau, die mit Zirkel und Buch nichts mehr anzufangen weiß, während das Knäblein da neben ihr geschäftig in eine Täfelchen schreibt, die von den Schlüsseln zur Macht und von dem Reichtum keinen Gebrauch macht und der die Kugel entglitten ist, sitzt in tiefem Grübeln da inmitten ihrer reglosen wissenschaftlichen Instrumente, der Hund schläft, am Himmel blitzt ein Komet auf; das einzig Lebendige auf der Erde sind die Flamme in dem Tiegel und die wachen Augen der Frau. Dies kann nichts anderes bedeuten als die Tätigkeit des Geistes, der, dem Element des Feuers gleich, ewig wach ist und über die mechanischen Dinge herrscht, der wohl trübe und dumpf und tiefsinnig dabei werden kann, aber doch leuchtet wie ein Licht in der Nacht. Der menschliche Geist als Genius. An die letzten Beziehungen und Gedankengänge kann man nicht rühren, sie sind und bleiben Traumwerk. Aber das Ganze ist klar: ein Sinnbild des menschlichen Geistes, zugleich das schönste Sinnbild der Dürerschen Phantasie.

|