|

[Bd. 4 S. 148]

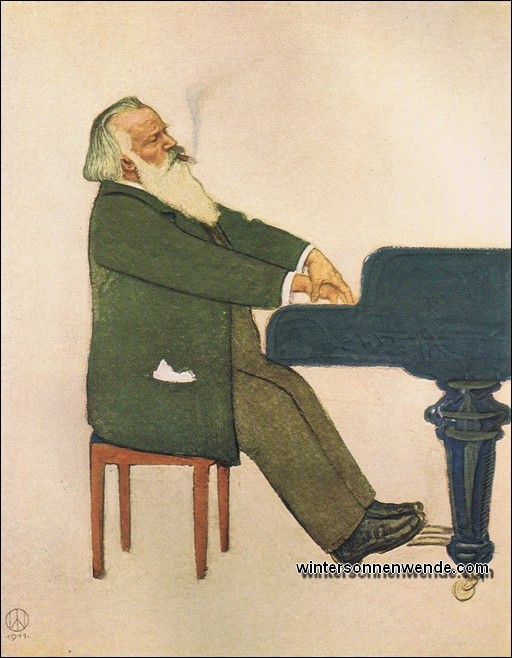

Schon die Wiener Klassik hatte in Beethovens letzten Werken und bei Franz Schubert romantischen Nachhall gezeigt; eine großartige musikalische Überlieferung drohte nun ohne eigentliche Fortsetzung zu bleiben. Gleichzeitig begann der freiheitspendende, revolutionäre Einfluß des Dichterischen zur Gefahr zu werden. Bei Robert Schumann, der stärksten schöpferischen Begabung unter den romantischen Musikern, hält die musikalische Gestaltung dem Poetischen noch das Gleichgewicht. So sehr auch sein Schaffen unter dem Einfluß der Literatur steht, bleibt doch die Verbindung mit den formalen Überlieferungen eines Jahrtausends abendländischer Musik unverbrüchlich gewahrt. Neben ihm aber erhebt sich der ungebärdige Wille einer jungen Generation von Musikern, die den Sinn der Romantik weit umwälzender verstanden haben. In Hector Berlioz, Franz Liszt und ihrem ständig wachsenden Anhang gewinnt die Literatur Macht über die Grundbegriffe musikalischen Schaffens, und die Theorie, die aus diesem Kreise immer lauter und unerbittlicher verkündet wird, bemächtigt sich langsam der öffentlichen Meinung. Diese Theorie behauptet, daß die rein musikalischen Formen erschöpft seien, daß die Musik nur noch im Dienst der redenden Künste Sinn und Erneuerung suchen dürfe. So schuf man, gestützt auf gewisse Erscheinungen der klassischen Epoche (Josef Haydns "Schöpfung", Beethovens "Pastorale" und die Neunte Sinfonie) sowie auf die oft genialen Orchesterwerke der Berlioz und Liszt den Begriff der Programmusik, der alle überlieferten Erkenntnisse entthronen sollte. [149] Wir betrachten diese Sachlage heute ohne die Erbitterung des musikalischen Parteienstreits. Wir wissen, daß aus der Ideenwelt der Programmusik eine so gewaltige Schöpfung wie das Musikdrama Richard Wagners hervorgegangen ist, und in Richard Strauß' Sinfonischen Dichtungen sehen wir eine schöpferische Erfüllung der "neudeutschen" Ideale, wie sie die romantischen Zukunftsmusiker um Berlioz und Liszt verkündet hatten. Aber damals, in einer Zeit, die über den Sirenenklängen der Romantik alle Bindung zur Vergangenheit zu opfern bereit war, wirkte in diesen Ideen, und vor allem in dem Ausschließlichkeitsanspruch, mit dem sie vorgetragen wurden, eine bedeutende Gefahr. Wir kennen sie aus vielen Krisenzeiten der Kulturgeschichte. Es ist die Gefahr der Entfremdung von allem quellend Ursprünglichen, die Gefahr des Ikarus-Sturzes aus einem Flugtraum, der in lichtvolle Höhen zu führen scheint. Sie tritt stets ein, wenn ein neuer schöpferischer Gedanke auf die Spitze getrieben wird und mit seiner werbenden Kraft alles Überkommene für überholt und veraltet erklären möchte. Nur eines kann solche Gefahr bannen: die schaffende Persönlichkeit, die, fest im Boden der Überlieferung wurzelnd, unbeeinflußt vom Gebot des Tages ihren geistigen Willen der Epoche aufprägt. Als Johannes Brahms am 7. Mai 1833 in einem ärmlichen Stübchen des Hamburger Gängeviertels geboren wurde, mochte man in seinem Elternhaus andere Sorgen haben als die um die Zukunft der deutschen Musik. Sein Vater Johann Jakob Brahms stand geistig auf niedrigerer Stufe als die Mutter, Christiane, eine geborene Nissen, die der siebzehn Jahre jüngere Gastwirtssohn 1830 trotz ihrer vierundvierzig Jahre impulsiv geheiratet hatte. Die Familie Brahms (oder Brahmst, wie noch der Vater sich gelegentlich schreibt) ist ein niederdeutsches Geschlecht von Handwerkern, dessen Wurzel in Dithmarschen liegen dürfte. Vater Brahms war der erste dieser Familie, der sich leidenschaftlich zur Musik hingezogen fühlte. Sehr gegen den Willen der Eltern entzog er sich der häuslichen Ordnung in dem Städtchen Heide, um heimlich bei einem Stadtpfeifer alle möglichen Instrumente zu lernen. Als Flügelhornbläser, später auch als Kontrabassist, fristete er in Hamburg ein bescheidenes Leben. Zu einem höheren Grad der Kunstanschauung vermochte der weiche, leichtfertige Mann sich erst spät unter dem Einfluß des Sohnes zu erheben. Die phantasievollere Natur war fraglos Christiane, eine Frau von ungewöhnlicher Willens- und Gefühlskraft und angeborenem Sinn für alles Schöne. Von drei Kindern, die aus dieser Ehe hervorgingen, war Johannes das zweite. Vor ihm war eine Schwester, Elise, gekommen, nach ihm kam ein Bruder, Fritz, der ebenfalls Musiker wurde. Bei Johannes hatte sich, wie fast bei allen großen Musikern, die künstlerische Begabung schon sehr früh gezeigt. Zum Kummer des Vaters, der einen zünftigen Musikanten seines Schlages aus ihm machen wollte, zog ihn das Klavier stärker an als die Orchesterinstrumente. Ein glücklicher Zufall brachte ihn zu einem Lehrer, der dem Jungen Liebe und persönliches Interesse weit über das gewöhnliche Maß [150] hinaus schenkte und auch die Größe seiner Begabung rechtzeitig kannte: zu Otto F. W. Cossel. Dieser Mann, ein Sonderling, aber einer der fähigsten Musiker im damaligen Hamburg, übernahm nicht nur die kostenlose Ausbildung, sondern stellte ihm auch ein Klavier zum Üben zur Verfügung, und schließlich lebte der kleine Brahms mehr im Hause des Lehrers als bei den Eltern. Seine Fortschritte im Klavierspiel waren so erstaunlich, daß Cossel ihn nach einiger Zeit – Brahms zählte etwa zehn Jahre – an seinen eigenen Lehrer weitergab, den seinerzeit in Hamburg sehr berühmten Komponisten Eduard Marxsen. Auch dieser Umstand ist von Bedeutung, denn bei keinem Musiker seines Umkreises hätte der junge Brahms die feste Fundierung seines handwerklichen Könnens so ungehemmt empfangen können wie bei Marxsen. In seiner Lehre gab es kein Literarisieren, kein Schöngeistern auf Kosten der Formbeherrschung, kein eilfertiges Umgehen der Gesetze. Nach allen Regeln der Kunst wurde der Schüler in Harmonie und Kontrapunkt unterwiesen; an den Werken der besten alten Meister lernte er die Künste der Vielstimmigkeit, des strengen Satzes, der Variation und der Formenlehre. Ohne den Unterricht für seinen unermüdlichen Schüler trocken zu gestalten, beschränkte sich Marxsen auf eine klare, alle Disziplin der Satzkunst umfassende Handwerkslehre, indem er es verstand, alle auflösenden und überlieferungsfeindlichen Einflüsse der Umwelt von ihm fernzuhalten. Hatte er Brahms anfangs übernommen, um einen Klaviervirtuosen aus ihm zu machen, so sah er sich bald genötigt, einem immer stärker hervortretenden Schaffenstrieb die Wege zu ebnen. In den neun Jahren, die Marxsens Lehre dauerte, hat sich Brahms mit allen Gebieten und Formen der Komposition auch schöpferisch vertraut gemacht. Kistenweise ließ er später aus der Wohnung seiner Eltern die Jugendwerke ausräumen, und nur das wenigste bestand vor seiner unerbittlichen Selbstkritik. Schon als Kind hatte er, nach einem gelegentlichen Bekenntnis, das sein Biograph Max Kalbeck zitiert, den ganzen Eichendorff und Heine vertont. Nebenher aber entwickelte er sich zu einem außergewöhnlichen Klavierspieler, der seit seinem zehnten Lebensjahr hie und da in Konzerten mitwirkte und sicher als Wunderkind in Amerika verdorben worden wäre, hätten nicht Cossel und Marxsen sich allen derartigen elterlichen Plänen energisch widersetzt. Was die Lehrer nicht hindern konnten, war die gewerbsmäßige Ausnutzung seiner Kunst in Schenken und auf Tanzböden, wo ihn der Vater häufig spielen ließ. In verrufenen Kneipen verdiente sich der Junge ein paar Taler; und bald ging ihm diese Arbeit derart mühelos von der Hand, daß er dabei Gedichte las, so den Grund legend zu einer Vertrautheit mit der deutschen Literatur, die alle Zeitgenossen an ihm bestaunt haben. Auch Bearbeitungen gangbarer Tänze für die kleine Kapelle des Vaters wurden ihm nun übertragen, so daß er bald die Errungenschaften seiner theoretischen Arbeiten in der Praxis anwenden lernte. Diese Verbindung mit volkstümlicher Musik kam einem Wesenszug seiner Begabung glücklich entgegen; sie [151] schuf der zu Grübelei und Schwerblütigkeit neigenden Natur den nötigen Ausgleich und beeinflußte sein Schaffen von den Anfängen bis zu den Werken der reifen Meisterschaft. Unter den ungarischen Emigranten, die nach der Kossuth-Revolution 1849 Deutschland aufgesucht hatten und denen die Freie Stadt Hamburg mit besonderer Gastfreundschaft ihre Häuser öffnete, war auch der begabte junge Geiger Eduard Rémenyi in die Alsterstadt gekommen. Brahms wurde bei einem öffentlichen Konzert sein Begleiter, und aus dem Zusammentreffen der so ungleichen Naturen entstand eine kurze, für den jungen Norddeutschen entscheidende Freundschaft. So wenig ihm die reißerische, leichtfertige Musikantenart des Partners bei klassischer Musik genügen konnte, so stark fesselte ihn die Welt der ungarischen und zigeunerischen Nationalmusik, die jener ihm enthüllte, sowie die improvisatorische, jeder Stimmung folgende und nachgebende Form ihres Vortrags. Die Liebe zu diesen Melodien hat Brahms immer wieder mit ungarischen Künstlern verbunden; sie sollte viel später (1880) auch in seinem Schaffen ein Denkmal finden: die berühmten, von ihm bearbeiteten "Ungarischen Tänze". 1853 zogen die beiden Musiker auf eine Konzertreise durch kleine norddeutsche Städte, vagabundenhaft umherstreichend, ohne festes Programm und ohne eigentliche bestimmte Reiseroute. Aber auf dieser Wanderschaft machte Rémenyi Brahms mit zwei berühmten Landsleuten bekannt: in Hannover mit dem Geiger Josef Joachim, bei dem er beglückendes Verständnis für sein Schaffen fand, und in Weimar mit Franz Liszt. Als dessen Gäste lebten die beiden einige Wochen auf der prunkvoll eingerichteten Altenburg, und in dieser Zeit mochte wohl Brahms sich auch ein wenig als Zukunftsmusiker fühlen, als Freund der Richtung, die später in ihm den gefährlichsten Antipoden fürchten lernte: der "neudeutschen Schule". Trotz aller Liebenswürdigkeit, mit der Liszt ihn und seine Werke aufnahm, trotz aller Sympathie für einige aus dem Weimarer Kreis, vor allem für den feinsinnigen Peter Cornelius, blieb aber Brahms im Innersten unbefriedigt. Er reiste schließlich ohne Rémenyi weiter nach Göttingen, wohin Joachim ihn eingeladen hatte. Nach zwei Monaten inniger, kunstbegeisterter Gemeinschaft, die den Grund zu einer lebenslangen Verbundenheit legte, trat Brahms die Rheinreise an, als deren Ziel ihm insgeheim Düsseldorf vorschwebte.

[152] So trat er, eingeführt durch Joachims Empfehlung, im Herbst 1853 in das Düsseldorfer Heim Robert und Clara Schumanns. Man nahm ihn auf wie einen lang Erwarteten, und das persönliche Gefallen, das beide an ihm fanden, steigerte sich zu Bewunderung und Liebe, als Brahms seine Kompositionen spielte. Schumann erkannte sofort die Genialität des Gastes in ihrer ganzen Tragweite, und wenige Wochen später ließ er in Brendels (einst von ihm gegründeter) Zeitschrift für Musik seinen letzten Aufsatz: "Neue Bahnen" erscheinen, der Brahms' Namen in die weiteste Öffentlichkeit trug. Nach vierwöchigem, beseligendem Aufenthalt verließ der so Ausgezeichnete Düsseldorf mit einer hingebenden Verehrung für das Künstlerpaar Schumann im Herzen. Auch zu des Meisters Musik hatte er ja erst jetzt den Zugang gefunden, und als dieser ein halbes Jahr später seiner tragischen geistigen Erkrankung verfiel, besaß Clara in Brahms einen unermüdlich hilfreichen Freund fürs Leben. Auf Schumanns dringenden Rat entschloß sich bald der Verlag Breitkopf und Härtel in Leipzig, einige Werke des jungen Hamburgers herauszugeben: die beiden Klaviersonaten op. 1 und 2, ein Heft Lieder und das Scherzo in es-moll. Leipzig war zu jener Zeit Deutschlands wichtigste Musikstadt, und auch hier fand Brahms bei einem längeren Besuch Freundschaft und bewundernde Anerkennung. Die nächsten Jahre sehen ihn viel auf Reisen. Er lebt fast ständig im Umkreise Clara Schumanns. Denn aus der verehrungsvollen Neigung, die er der großen Pianistin entgegenbrachte, ist rasch eine leidenschaftliche Liebe zu der schönen, geistvollen, wenn auch vierzehn Jahre älteren Frau geworden. Aus Karl Geiringers Biographie, die sich auf zahlreiche unveröffentlichte Briefe stützt, wissen wir, daß diese Liebe nicht unerwidert blieb. Auch im Hamburger Elternhaus des Freundes verkehrt die gefeierte Künstlerin. Wir dürfen vermuten, daß nach dem Tode Robert Schumanns im Jahre 1856, der beide bis ins tiefste aufwühlt, der Gedanke einer ständigen Verbindung zwischen den Liebenden erwogen worden ist, und daß Brahms es war, der sich den Entschluß dazu nicht abringen konnte. Kurz darauf nimmt er eine feste Anstellung als Klavierlehrer und Chormeister am Detmolder Fürstenhof an, die ihm neben auskömmlicher Bezahlung reichliche Urlaubsmonate sichert. Durch die praktische Verbindung mit Chor und Orchester wird er nun auch schöpferisch angeregt. Es entstehen die ersten wichtigen Werke für diese Besetzungen, eine Anzahl Chöre und die beiden Orchesterserenaden, Vorläufer der vier Sinfonien, deren Keime auch in diese Zeit zurückreichen. Das bedeutendste Werk jener Periode aber ist das d-moll-Konzert für Klavier und Orchester, dessen Erscheinen in der Öffentlichkeit, vor allem in Leipzig, so viel Befremden auslöste. Die Sommermonate des Jahres 1858 verbringt er in Göttingen, inmitten junger heiterer Menschen. Zum zweitenmal liebt er und empfängt er Liebe. Agathe von Siebold, eine schöne, dunkelhaarige Professorentochter, nimmt sein junges Herz gefangen. Aber auch diesmal endet das Glück in schmerzlichem Verzicht. [153] Brahms kann und will die Verantwortung einer Ehe nicht auf sich nehmen, sei es, weil ihm die bürgerlich gesicherte Stellung fehlt, sei es, weil er fürchtet, seiner schöpferischen Tätigkeit Opfer bringen zu müssen. Nun endet auch das Detmolder Intermezzo. Brahms geht für einige Zeit in seine Vaterstadt, wo er festen Fuß zu fassen hofft. Zwei stille, der Komposition gewidmete, nur gelegentlich von Reisen (vor allem nach Düsseldorf) unterbrochene Jahre zeigen ihn auf einem ersten Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Unzählige Lieder, bedeutende Kammermusik wie die Klavierquartette in g-moll und A-dur, das B-dur-Sextett, Entwürfe zur Ersten Sinfonie, zum f-moll-Quintett, zum Requiem und den Händel-Variationen sind die reiche Ernte dieser Hamburger Zeit. Nebenher fand er Gelegenheit, mit einem von ihm gegründeten Frauenchor zu musizieren, und manches von den jungen Mädchen ist dem blonden Musiker auch menschlich nähergetreten. Als Brahms im September 1862 ganz unerwartet nach Wien abreiste, geschah es in der Hoffnung, er werde von dort aus auf den frei gewordenen Posten eines Dirigenten der Hamburger Philharmonischen Konzerte berufen werden. Die vergangenen Jahre hatten ihm neben wechselnder Anerkennung zahlreiche Freundschaften und Beziehungen zu hervorragenden Personen gebracht. Zu Hector Berlioz, Anton Rubinstein und Eduard Hanslick war die Verbindung locker geblieben; doch echte Freundschaft fühlte er zu dem hervorragenden Sänger Julius Stockhausen, der bald der eifrigste Interpret seiner Lieder wurde, und zu Klaus Groth, dem er die Texte für einige der schönsten von diesen Liedern verdankte. Durch vielerlei äußere Umstände war der allem Parteienwesen so Abgeneigte zum Gegenpapst der "Neudeutschen" gestempelt worden. Die gleiche Brendelsche Zeitschrift, die Schumanns Fanfarenstoß veröffentlicht hatte, zeigte eine versteckt feindliche Haltung; sie war ja das Kampforgan der Lisztschule. Brahms tritt zum Überfluß all der heimlichen Gegnerschaft mit offnem Visier entgegen, indem er eine Erklärung mit unterzeichnet, die 1860 dem Ausschließlichkeitsanspruch der Zukunftsmusik Einhalt gebieten wollte, aber infolge ihrer ungeschickten Formulierung mehr Verwirrung als Klärung stiftete. Nach Wien kam er mit der Bewunderung und ehrfürchtigen Neugier, die jeden Musiker vor der Stadt Haydns, Mozarts und Beethovens erfüllt. Es zog ihn aber auch aus anderen Gründen in diese Metropole, von der ihm Schumanns so viel vorgeschwärmt hatten. In Hamburg hatte er an einem reizvollen jungen Mädchen, Bertha Porubszky, der späteren Frau Faber, die Anmut des Wiener Volkscharakters und seiner Musik kennengelernt. Auch erhoffte er wohl ein Wiedersehen mit Luise Dustmann-Meyer, einer Sängerin der Wiener Hofoper, die ihm bei einem Musikfest in Köln durch ihre schöne Stimme und ihr liebenswürdiges Wesen nahegekommen war. Endlich mag die Neigung zu südlicher Heiterkeit, die Liebe zu österreichischer und ungarischer Volksmusik viel zu der Reise beigetragen haben. [154] Sie blieb nicht unerwidert. Wien nahm den norddeutschen Musiker mit offenen Armen auf. Brahms lernte in zahlreichen musikliebenden Häusern österreichische Gastlichkeit kennen. Vor allem aber schloß er sich dem Hofoperndirektor und Leiter der Philharmonischen Konzerte Otto Dessoff an, der, Norddeutscher wie er und dazu ein hervorragender Dirigent, sich für den Landsmann erwärmte und bald dessen A-dur-Serenade in seine Programme aufnahm. Starkes Interesse fand Brahms ferner bei dem Geiger Josef Hellmesberger, dessen Quartett damals in Wien führende Bedeutung hatte. In seinen Konzerten kam Brahms erstmalig als Komponist und Klavierspieler zu Wort, und zwar mit dem g-moll-Quartett. In selbstlos-geschäftiger Weise war endlich der Pianist Julius Epstein, einer seiner ältesten und anhänglichsten Bewunderer, um sein Fortkommen besorgt. So wurde Brahms in Wien rasch bekannt. Mehr noch als den Schaffenden schätzte man vorerst den Interpreten, der in zwei eigenen Konzerten bleibende Eindrücke hinterließ. Nach Dessoffs Beispiel nahm auch Johann Herbeck in die Programme seiner "Gesellschaftskonzerte" eine der beiden Serenaden auf, die in der Öffentlichkeit günstiger beurteilt wurden als die sprödere Kammermusik. Die Enttäuschung seiner Hoffnungen auf einen Hamburger Dirigentenposten, den statt seiner im März 1863 Julius Stockhausen bekam, mag Brahms innerlich noch mehr an Wien gebunden haben. So nimmt er die Chormeisterstellung an, die ihm die Wiener Singakademie bietet. Nun wird er zum Konkurrenten Herbecks, der den größeren und kapitalskräftigeren Singverein leitet. Nach anfänglichen Erfolgen erlebt Brahms als Chorleiter schwere Enttäuschungen, die ihn schon 1864 zum Rücktritt bestimmen. Doch auch dieses Jahr der Kämpfe bleibt nicht ohne Segen und Gunst; enger noch als bisher schließen sich Wiener Freunde wie der Musikhistoriker Gustav Nottebohm und der Gesanglehrer Dr. Josef Gänsbacher ihm an. Eduard Hanslick endlich, der mächtige Kritiker der Neuen Freien Presse und berühmte Ästhetiker, tritt ihm freundschaftlich nahe und wird sein eigentlicher kritischer Berater nach Schumann. Die Bilder jener Epoche zeigen uns den dreißigjährigen Meister, den Komponisten der ersten großen Variationenwerke, der reifen Liedschöpfungen nach Platen und G. F. Daumer. Der stille "Kreisler junior" ist zum Mann erwachsen. Selbstbewußtsein und Kraft sprechen aus dem ernsten Antlitz. Es ist die Zeit, in der sich Brahms am meisten zum Getriebe der "großen Welt" hingezogen fühlt. Der elegante Weltbürger und Schopenhauerianer Carl Tausig, Klavierspieler von unerreichbarer Geschmeidigkeit, gehört zu seinem intimen Umgang. Die Sommermonate verbringt er in Baden-Baden inmitten des mondänen Trubels, häufiger Gast nicht nur im Hause Clara Schumanns, sondern auch bei der Sängerin Pauline Viardot-Garcia, bei der Politikerin und Wagnerhörigen Pianistin Marie von Muchanoff-Kalergi, bei Iwan Turgenjew, Rubinstein und gelegentlich sogar am grünen Tisch der Spielbank. Auch eine Wiener Leidenschaft muß er hier vergessen; Ottilie Hauer, die pikante junge Arzttochter, in die er sich [155] wieder einmal auf dem Umweg über ihre schöne Stimme verliebt hatte, war die Braut Dr. Edward Ebners geworden. In diesen Jahren trat ihm Hermann Levi, der spätere Leiter der Bayreuther "Parsifal"-Aufführungen, näher, der schon 1861 eigens von Rotterdam nach Hamburg gekommen war, um Brahms kennenzulernen. Brahms benutzt häufige Besuche bei ihm in Karlsruhe, um nach Herzenslust gute Opernaufführungen zu hören. Damals begann auch ihn die Bühne zu locken, und nur das Fehlen eines geeigneten Textes vereitelte immer wieder den Wunsch, eine Oper zu schreiben, die ihm in Form und Stil oft bis in die Einzelheiten vorgeschwebt hat. Neben Levi ist es Julius Allgeyer, der Kupferstecher und Biograph Anselm Feuerbachs, der ihn immer wieder zu Karlsruher Aufenthalten anregt. Durch Cornelius, Tausig und Levi war er inzwischen auf Richard Wagner aufmerksam geworden, der fast gleichzeitig mit ihm nach Wien gezogen war und in seiner seidengepolsterten Penzinger Villa an den "Meistersingern" arbeitete. Das Interesse der so wesensverschiedenen Künstler muß von beiden Seiten groß gewesen sein. Der Einfluß der "Tristan"-Klänge auf gewisse Brahmssche Werke jener Zeit, vor allem auf die "Rinaldo"-Kantate, ist offenbar. Wagner erfüllte sich den Wunsch, den jungen Norddeutschen kennenzulernen, den ihm so ergebene Freunde nachdrücklich empfahlen. So kam es zu dem historischen Penzinger Abend im Februar 1864: vor Wagner und wenigen Gästen spielt Brahms Bachsche und eigene Musik, die Wagners bewundernde Anerkennung findet. Erst viel später wird in das neutrale Verhältnis der beiden durch übereifrige Herolde jene Bitterkeit getragen, die aus mancher Seite der Gesammelten Schriften klingt und die übrigens Brahms, der zwanzig Jahre Jüngere, stets von hoher Achtung vor Wagner Erfüllte, niemals erwidert hat. All dieser vielfältige Umgang lenkt ihn nicht von seinen künstlerischen Aufgaben ab. In steter Arbeit, planmäßig und voller Selbstkritik, reiht Brahms Werk an Werk: neben Klavierstücken und Liedern das G-dur-Sextett, die endgültige Fassung des f-moll-Quintetts, das Horntrio in Es-dur, die Cellosonate op. 38 und ein Heft vierhändige Walzer. Dazwischen macht er, in kleinem Kreis und öffentlich, viel Kammermusik. Konzertreisen mit Joachim, Clara Schumann, Stockhausen und anderen führen durch Deutschland und die Schweiz. Hier findet er neue Freunde, den Dichter J. V. Widmann und den berühmten Chirurgen Theodor Billroth. Auch die Musiker Friedrich Hegar und Theodor Kirchner (durch den er später Gottfried Keller kennenlernt) treten in sein Gesichtsfeld. 1865 trifft ihn ein tiefer Schmerz: die Mutter, seit Jahren kränklich und hochbetagt, stirbt am 1. Februar. Damit ist die stärkste seelische Bindung an Hamburg zerrissen. Drei Jahre später enttäuscht die Vaterstadt seine Hoffnungen zum zweitenmal, indem sie nach Stockhausens Rücktritt statt Brahms Julius von Bernuth an die Spitze der Philharmonischen Konzerte beruft. [156] Indessen reift die Arbeit, deren innerer Plan ihm beim Ordnen des Schumannschen Nachlasses schon 1856 eingegeben wurde und deren dunkle Sphäre zehn Jahre später der Tod der Mutter wieder beschwört. Das "Deutsche Requiem", Brahms' größtes Vokalwerk und gleichsam eine Zusammenfassung seiner vielseitigen und in strengen Künsten erprobten Meisterschaft, bildet eine Fortsetzung der großen Linie deutsch-evangelischer Kirchenmusik. Das Erbe der Meister, auf denen Bach fußt, das Vermächtnis der nordischen Chor- und Orgelpolyphonie zu pflegen und mit den Erkenntnissen der Klassik und Romantik zu verbinden, hatte Brahms als hohes künstlerisches Ziel vorgeschwebt. In der weiten Form von sechs (später sieben) Sätzen für Chor, Orchester, Orgel und zwei Solostimmen, deren dichterisches Gerüst er sich selbst aus wunderbar abgestimmten Bibelworten baut, fand dieser Wunsch Erfüllung. Zwar trägt die Komposition, auch in der berühmten Orgelpunkt-Fuge auf D (3. Satz, "Der Gerechten Seelen"), alle Kennzeichen des Brahms-Stils und seiner fortgeschrittenen Harmonik, doch der religiöse Geist und das Formgewissen der altdeutschen Kirchenmusiker sprechen deutlich aus jeder Einzelheit. Die unzulängliche Uraufführung (ohne Orgel!) der drei ersten Sätze in Wien unter Herbeck im Dezember 1867 fand scharfen Widerspruch beim Publikum, das die Fuge mit Zischen aufnahm. Nicht viel besser war das Echo in der Kritik, aus dem nur Hanslicks wohlwollende Besprechung sich abhob. Wenige Monate später fand die vollständige Wiedergabe der sechs Sätze im Bremer Dom unter Rheintaler so mächtige Zustimmung, daß sie kurz darauf wiederholt wurde. Nun erst entschloß sich Brahms, den jetzigen fünften Satz, das Sopransolo "Ihr habt nun Traurigkeit", nachzukomponieren. Seither hat sich das Werk seine beherrschende Stellung im Repertoire der großen Chorvereinigungen errungen. Heute wissen wir, daß es zu den Höhenleistungen deutscher Vokalmusik gehört, ein Trauer- und Trostlied, dessen Eindringlichkeit um so größer ist, als es – bei aller protestantischen Strenge und Keuschheit seiner Haltung – keinem bestimmten Ritus untergeordnet ist und sich daher an religiös Empfindende aller Konfessionen wendet. Brahms lebt nun viel auf Reisen. Wien tauscht er einen ganzen Winter lang gegen Karlsruhe, längere Zeit verbringt er in Zürich und Winterthur (bei dem Verleger Rieter), manche Sommerwochen wieder in Baden-Baden, wo er in enge Verbindung mit dem Maler Anselm Feuerbach tritt. Es fehlt nicht an Menschen und Anregung, und auch bei den Konzertreisen, die ihn von Budapest bis Kopenhagen führen, findet er Anerkennung und Freundschaft. Noch einmal freilich zwingt ihn das Schicksal zum Verzicht: Julie Schumann, eine Tochter Claras, die er heimlich liebt, verlobt sich, nicht ahnend, wie schwer ihn die Nachricht trifft. Aber schon jetzt tritt allmählich die äußere Lebensbahn gegen die innere zurück; ein merkwürdiger Zug, der Brahms' Biographie von der anderer Musiker seiner Zeit stark abhebt. Immer mehr beschränkt sich die weltliche Lebenshaltung auf das Notwendige, durch die Umstände Gebotene, ohne übrigens dabei zur Aszese [157] zu führen. Um so lebendiger gestaltet sich die produktive Tätigkeit, das "eigentliche Leben". Die zahlreichen Werke, vorwiegend vokaler Art, wie die "Rhapsodie" aus Goethes Harzreise, die Lieder op. 46 bis 49, der "Rinaldo", jene tristanisch gefärbte Kantate, endlich die "Liebeslieder" – all das gibt uns das Bild eines von Freuden und Leidenschaften heftig bewegten Innenlebens. Zwei äußere Ereignisse prägen sich dem starken, männlichen Geist des fast Vierzigjährigen nachdrücklich ein: der Krieg 1870/71, dessen Schicksale er als fanatischer Patriot verfolgt und dessen Entscheidungstag, Sedan, ihn zur raschen Niederschrift des hymnischen "Triumphliedes" begeistert. Ein Jahr danach stirbt ihm der Vater, der als Witwer noch einmal eheliches Glück bei einer ebenfalls verwitweten Holsteinerin, der achtzehn Jahre jüngeren Karoline Schnack, gefunden hatte. Mit rührender Sohnesliebe hat Brahms dem alternden Vater die letzten Lebensjahre verschönt, und auch der Stiefmutter sowie deren Sohn aus erster Ehe hielt er diese kindlich-hilfreiche Familientreue, die ihn über den geheimen Schmerz trösten sollte, selbst ledig geblieben zu sein. Denn eine seltsame Scheu, unerklärlich bei so viel Männlichkeit und Selbstbewußtsein, nur aus dem unvergleichlichen Verantwortungsgefühl zu verstehen, das Brahms auszeichnet, tritt immer wieder seinen Eheabsichten in den Weg. So bleibt dieser gütige, treue Mensch, Inbegriff edler Bürgerlichkeit und aufopfernden Familiensinns, ein bescheidener "möblierter Herr", der noch als vermögender, weltberühmter Mann drei einfache Zimmer in der Wiener Karlsgasse bewohnt. 1872 wurde Brahms in die Leitung der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde berufen, die er drei Jahre lang innehatte. Künstlerisch brachten ihm seine ernsten, aus klassischer und moderner Chor- und Orchestermusik gestalteten Programme große Erfolge, ohne daß es ihm gelang, als Dirigent die volle Gunst des Publikums zu finden. Um so mehr setzt sich nun in Wien seine Musik durch. Als Liederkomponist dringt Brahms immer tiefer in die musikliebenden Häuser, denen er vielfach auch freundschaftlich verbunden ist. Billroth vor allem, der geniale, nun in Wien lebende Arzt, der dem geistesverwandten Musiker innig nahesteht, wird zum eifrigen Apostel seiner Werke.

In diese Jahre fällt, neben der von zwei Streichquartetten op. 51, die Komposition eines bedeutenden Orchesterwerks: der bald so berühmten Haydn-Variationen op. 56. Die Variation war von Jugend auf Brahms' meisterlich beherrschte Domäne. Themen von Schumann (op. 9 und 23), Händel (op. 24), Paganini (op. 35) und anderen hatten ihn seine großartige Kunst der Abwandlung entwickeln gelehrt. Auf diesem Gebiet ist Brahms ein wahrhafter Neuerer; indem [158] er älteste vorklassische Methoden (Chaconne, Passacaglia) mit den Künsten der Beethovenschen und der romantischen Variation verbindet, rhythmische und harmonische Kühnheiten den strengsten Disziplinen der kontrapunktischen Musik dienstbar macht, stößt er in kompositorisches Neuland vor, auf dessen Boden ihm bis in die jüngste Zeit nur wenige, etwa Max Reger, zu folgen vermochten. Die Haydn-Variationen aber, ursprünglich für Klavier geschrieben, haben noch eine tiefere Bedeutung, da sie die Schlüsselstellung zu Brahms' sinfonischem Werk einnehmen. Der ungeteilte Erfolg, den ihre Orchesterfassung bei allen Aufführungen fand, mag den Komponisten nicht wenig in seinen Sinfonieplänen bestärkt haben. Schon seit vielen Jahren nämlich lagen fertige Entwürfe, ja ganze Sätze einer Sinfonie in seinem Schreibtisch. Daß er immer gezögert hat, mit diesen Arbeiten hervorzutreten, hat vielleicht seinen Grund in der allzu verpflichtenden Wendung des Schumannschen Begrüßungsartikels von 1853: "Wenn er seinen

Schon das nächste Jahr, 1877, gibt die Fortsetzung des sinfonischen Schaffens; in einem einzigen Sommer schreibt Brahms die D-dur-Sinfonie, dieses heitere, liebliche Werk, das sofort gefiel. Auch in der Produktion der nächsten Jahre und Jahrzehnte nehmen die Orchesterwerke einen breiten Raum ein: 1879 wird das Violinkonzert op. 77 beendet, wie die Erste Sinfonie eine Arbeit von schwer zugänglicher geistiger Höhe. Lebensvoller und heiterer zeigt sich das große B-dur-Klavierkonzert, das, 1882 abgeschlossen, von Budapest, Meiningen, Stuttgart aus durch den Komponisten selbst zum Erfolg geführt wird. Nun nähert sich Brahms den Fünfzigern. Sein Ruhm hat längst die Welt erobert. Seit 1874 ist er Ritter des Bayerischen Maximiliansordens und Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Nach Cambridge hat Breslau 1879 den "artis musicae severioris in Germania nunc princeps" (ersten lebenden Meister strengerer Musik in Deutschland) zum Doktor ernannt; zum Dank schreibt und widmet er der Philosophischen Fakultät die launige "Akademische

Mit seinem Ruhm ist die Erbitterung der Gegner gewachsen. Man sieht in ihm den Feind Wagners, besonders seit dieser in den Bayreuther Blättern die Kampagne gegen den "hölzernen Johannes" eröffnet hat. In Wien beginnt man Anton Bruckner gegen ihn auszuspielen, und der geniale Liederkomponist Hugo Wolf überschüttet Brahms mit gehässigen Kritiken im Salonblatt. Um all das kümmert sich der Getroffene kaum. Seine Achtung vor Wagners Kunst ist unerschütterlich, und nach dem Tod des Meisters schickt er einen Kranz nach Bayreuth. In seiner Wohnung häuft er an, was seine wenigen Liebhabereien ihm zutragen: Handschriften berühmter Musiker (eine Anzahl Schubertscher ist darunter), viele Noten, sehr viele Bücher. Die Lyrik fast der gesamten Weltliteratur ist reich vertreten; denn stets sucht er nach neuen Gedichten, um immer wieder zu seinen [160] Lieblingen zurückzukehren, zu Goethe, Eichendorff, Klaus Groth und zu Daumer, den er berühmt macht. Daneben aber liegen historische, philosophische, politische Bücher, Bismarcks von ihm vergötterte Reden, moderne Romane bis zu Zola, die Mappen Max Klingerscher Radierungen, von denen er so viele angeregt hat.

Wieder entstehen, 1883 und 1884, zwei Sinfonien hintereinander. Die Dritte in F-dur, heroischen Charakters und dennoch unendlich zart, vor allem in den Mittelsätzen, wird bei einem Besuch in Wiesbaden vollendet. Man vermutet, daß Brahms in ihr die Skizzen zu einer Faust-Musik verarbeitet hat. Schon die Uraufführung in Wien unter Hans Richter war ein glänzender Erfolg, dem sich weitere anschließen, so daß das Werk fortan zu seinen populärsten gehört. Dunkler war das Schicksal der Vierten, die seine letzte bleiben sollte. Selbst Freunden wie Clara Schumann und dem Ehepaar von Herzogenberg war ihr Geist und ihr Aufbau, etwa die Chaconne, die die Stelle des Finales einnimmt, fremd. Bülow ist es, der am brahmsbegeisterten Meininger Hof die Uraufführung leitet, aber ihr freundlicher Erfolg will sich nicht wiederholen. Erst spät hat die Welt in dem Werk die Krönung Brahmsschen Orchesterschaffens erkannt und gerade die Schluß-Chaconne als Meisterstück seiner Variationenkunst lieben gelernt.

Diese Neigung zu immer größerer Vervollkommnung und Atomisierung der Kunstfertigkeit, eine echt deutsche Musikerneigung, findet ihr Gegengewicht in tiefer Liebe zu allem Volkstümlichen. Immer wieder, wie schon im Andante der Sonate op. 1, greift Brahms auf die unversiegliche Quelle des Volkslieds zurück, der er auch die Texte zu mehr als fünfzig eigenen Melodien verdankt. Die "Siebenmal sieben Volksweisen", die er gesammelt und mit wunderbarer Einfühlung [161=Faksimile] [162] harmonisiert und für Klavier gesetzt hat, bezeugen seine tiefe Verbundenheit mit dem Heimatboden. Erst 1894 läßt er sie erscheinen, nicht ohne polemische Absicht gegen die damals von Böhme neu aufgelegten "philiströsen" Volksliederbücher von Erk.

Die letzten zehn Jahre vergehen in ruhigem Wandel eines arbeitsreichen, von Erfolg und Freundschaft verklärten Lebens. Bülow verbreitet mit dem Meininger Orchester durch herrliche Aufführungen seinen Ruhm und die Devise "Bach, Beethoven und Brahms". Die schönen Sängerinnen Hermine Spies und Alice Barbi, denen noch einmal sein liebebedürftiges Herz zufliegt, feiern Triumphe als Interpretinnen seiner Lieder. 1886 empfängt er den Orden pour le mérite als höchste preußische Ehrung, drei Jahre später huldigt ihm, etwas spät, die Vaterstadt Hamburg mit dem Ehrenbürgerbrief. Der gemeinsame Besitz des Pour le mérite führt ihn mit Adolf Menzel zusammen, der in dem Jüngeren viel Verwandtes entdeckt und nun halbe Tage mit ihm verbringt, schlemmend, trinkend und begeistert über die Hohenzollern redend. Mit lebendigstem Interesse verfolgt der bald Sechzigjährige alle neuen Strömungen in Kunst und Wissenschaft. Die modernen Erfindungen fesseln ihn; lange beschäftigt er sich mit Edisons Phonographen, und beglückt nimmt er von Fellingers die Elektrifizierung der Lampen in seiner Wohnung als Geschenk an. Auch die Strömungen der jungen nordischen Kunst wecken seine Anteilnahme. Gerade er, von den Neudeutschen als Reaktionär verpönt, begleitet seit 1889 den Aufstieg des Naturalismus Ibsens und Hauptmanns, denen sich der fortschrittliche Bayreuther Kreis verschließt. Auch die Anfänge Richard Strauß', Max Regers und vor allem Ferruccio Busonis überblickt und fördert er. Um die Sechzig verliert er zwei seiner nächsten Freunde. 1894 stirbt Hans von Bülow, bald darauf Theodor Billroth. Nur wenige aus dem alten Kreis sind noch um ihn. Von Joachim hat ihn vieles, nicht zuletzt dessen ungerechtes Verhalten gegen seine Frau, entfremdet; die Freundschaft zu Clara Schumann hat schwere Erschütterungen durchgemacht. Doch findet er zu ihr zurück, und so trifft ihn 1896 ihr Tod als harter Schlag. Fast zur gleichen Zeit beendet er sein letztes Vokalwerk, die "Vier ernsten Gesänge".

Sein Werk aber bleibt. Mag immer sein Wesen manchem als pessimistisch, vergrübelt, negativ und lichtarm gelten, dies Werk ist die mächtige, eindrucksvolle [163] Arbeitsleistung eines Mannes, der gesandt war, die Urformen zu erhalten, indem er sie verjüngte. In einer Zeit, die durch Übersteigerung des Ausdrucks die Eigenkräfte der Musik unterdrückte, schuf er eine keusche, zurückhaltende, nur im Wachstum innerster Form- und Seelentriebe begreifbare Kunst. Der überragenden Idee des Wagnerschen Musikdramas setzte er die klassische, in sich selbst ruhende Welt seiner Sinfonik, seiner Variation, seiner Kammermusik entgegen. Aus der Arena hat er die Musik ins Haus zurückgeleitet. Das Lied der deutschen Romantik wußte er als einziger neben Hugo Wolf weiterzuentwickeln, der Klavierstil verdankt ihm entscheidende Neuerungen und Werke größten Formats. In der Chormusik endlich zieht er die Linie der deutschen Klassik und Vorklassik beispielhaft weiter. So ist dieser große Niederdeutsche in seiner Musik ein Geist der Erhaltung, der reinen Kunstliebe und des kulturellen Gewissens, im Leben ein Beispiel edler Selbstzucht, gütiger Männlichkeit, selbstloser Freundschaft, als Persönlichkeit ein Urbild nordischen Meistertums, vor dem sich die Nachwelt in Dank und Ehrfurcht beugt.

|