|

[Bd. 2 S. 476]

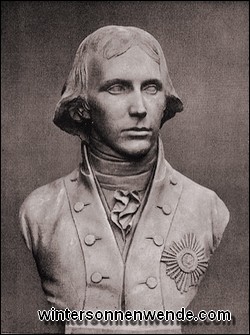

Im Dezember 1793 hielten die beiden Prinzessinnen Einzug und Hochzeit in Berlin. Aus dem politisch unselbständigen Leben Südwestdeutschlands, wo Reichspatriotismus und deutsches Empfinden sich bei aller weltbürgerlichen Aufklärung stark gehalten hatten, kamen sie in die Hauptstadt der norddeutschen Macht, deren Lebensgesetz, wenngleich in den letzten Jahren weitgehend gelockert, die strenge und angespannte preußische Machtentfaltung war. Die siebzehnjährige Prinzessin Luise war ein munteres, ernsthaft sinniges und gutherziges Mädchen voll herzlicher Empfindungen und mit der Naturkoketterie, die sich seit dem ausgehenden Rokoko auch in den deutschen Fürstenhäusern ausgebreitet hatte. Ihr junger Gemahl Friedrich Wilhelm, der schlichte und gewissenhafte Sohn eines großherrlichen und allzu weitherzigen Vaters, hatte gerade aus seiner Neigung zu bescheidener und bürgerlich-solider Lebensführung wachsende Zuneigung zu ihr [477] gefaßt. Angewidert von dem großspurigen und sittlich aufgelockerten Hofleben Friedrich Wilhelms II., suchte er als redlicher Charakter, freilich spröden und oft unfrohen Sinnes, nach menschlich einfachen und natürlichen Lebensformen. Nicht kampflos fand sich Luise ganz mit ihm. Wie eine Erscheinung aus einer anderen, freieren und anmutigeren Welt war sie in die herbe, kritikerfüllte Atmosphäre dieses Hofes gekommen. Lebhaft und unbekümmert begann die junge Kronprinzessin das immer noch strenge Berliner Hofzeremoniell zu durchbrechen, handelte auch eigenwillig und launisch, näherte sich arglos mit ihrer Schwester dem am königlichen Hofe verrufenen Prinzen Louis Ferdinand, der ein talentiertes Naturgenie- und Heldenwesen trieb und sich selbst als weit überlegenen Antipoden des Kronprinzen Friedrich Wilhelm fühlte. War dies aber für Luise eine Versuchung, so hat sie ihr ohne Zweifel standgehalten. Als alles am Hofe sich tadelnd von ihr abwandte, hat Friedrich Wilhelm sie fest und liebevoll zur Umkehr bewogen, nachdem der König selbst eingegriffen und ihm eingeschärft hatte, "daß wir hier gewöhnt sind, uns von unseren Frauen gehorchen zu lassen." Luise überwand sich und paßte sich nun

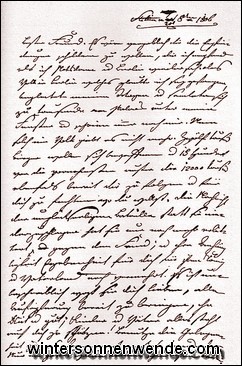

Ihre zärtlichen Briefe zeugen von dem stillen Eheglück, das nun begann. Inmitten einer raffinierten Genießerkultur begründeten Friedrich Wilhelm und Luise ein an den Fürstenhöfen ihrer Zeit fast einzigartiges, schlichtes und untadeliges Familienleben im Kreise einer rasch anwachsenden Kinderschar. Empfindungsvoll hielt Luise sich die ernste Pflicht vor, ganz Gattin und Mutter zu sein und damit "der Stimme des Herzens, des Gefühls zu folgen". Jahrelang stellte sie alle eigene Neigung und Ausbildung dahinter zurück. Wie stark das Vertrauen und das Zusammenleben zwischen beiden Ehegatten war und blieb, hat Friedrich

Als Friedrich Wilhelm III. 1797 König wurde, veränderte die nun königliche Familie nur mäßig ihr anspruchsloses Leben. Aber Luises Wirkung drang nun hinaus in das Volk, und in der zwanglosen Erfüllung repräsentativer Pflichten [478] wurde sie menschlich voll und selbstbewußt. Friedrich Wilhelm, mehr ein großer Hausvater als ein König, vereinte doch stets dynastisches Selbstgefühl mit seiner zaghaft-humanen Grundhaltung; die junge Königin gewann königliche Würde gerade aus ihrer lebensvollen menschlich-fraulichen Empfindung heraus. So wirkten beide wie die Verwirklichung eines Lebensideals der Humanität auf dem Throne: das Königspaar schien zum Bürger, zum Untertanen herabsteigen und ihn in echtem menschlichem Mitgefühl beglücken zu wollen. Eine harmlose, liebenswerte Anekdotentugend schmückte beider Ruf. Der Eindruck der herzengewinnenden Königin überschattete dabei den stillen König. Hoch und niedrig begeisterte sich an ihr, der anmutigen "Zauberfee". Und liebenswürdig und lebensvoll mutet noch heute vieles an, was sie tat und sprach, weil es aus einer glücklichen Vereinigung von echter Empfindung und zwangloser Gefälligkeit kam. Wenig berührten sie in ihrem anmutigen Dasein die politischen Geschehnisse dieser Jahre der norddeutschen Neutralität und der Rückzug Preußens aus dem Kampf um den deutschen Westen. Sie wurde so weit zur selbstgenügsamen Preußin, daß Preußens Fernbleiben vom zweiten Koalitionskrieg, wie es durch Friedrich Wilhelms scheue Friedenspolitik bestimmt wurde, ihr natürlich schien. Zeitweilig schien sie fast ganz in dem von ihrem Gemahl streng eingehaltenen regelmäßigen Einerlei des höfischen Jahreslaufs und in ihren Familienfreuden aufzugehen. Und doch blieb der gefühlvoll-schwärmerische Hang ihrer Seele, und sie entwickelte ihn zu einem geistigen Bemühen, durch das sie mit einem Fuß allmählich aus dem engen, phantasielosen Lebenskreise Friedrich Wilhelms hinaustrat. Im Umgang und im Briefwechsel mit geliebten Menschen, in Lektüre und Unterricht pflegte sie einen empfindsamen Freundschaftskult, eine sinnige Schwärmerei und zugleich einen lebhaften geistigen Bildungsdrang. Es drängte sie, die Lektüre, an der sie sich seit ihrer Jugend gern unklar erbaut und für die sie bei Friedrich Wilhelm kein Verständnis gefunden hatte, mit mehr Ernst und Ordnung zu betreiben, ihr schwaches Wissen zu bereichern, ihre Gedanken zu klären und zu vertiefen. Marie von Kleist, die Tante Heinrichs von Kleist, und deren Schwager, der später unrühmlich bekannt gewordene Massenbach, wurden ihr zeitweise Führer zur geistigen Bildung. Sie traten bald zurück hinter Frau von Berg, der geistreichen und regsamen Frau, die viele Beziehungen zu deutschen Dichtern und Staatsmännern und zwischen ihnen pflegte und auf die Königin unablässig erhebend und bildend einzuwirken suchte. Das gelang ihr, weil sie zugleich alle Empfindsamkeiten im Geschwisterkreise der Königin, vor allem in der Freundschaft mit Luises Lieblingsbruder Georg, innig mitlebte. Das große Werk der deutschen Klassiker erschloß sich nun vor Luise. Sie las nicht nur wie schon früher Wieland und Jean Paul, sondern auch Herder, Goethe und "ihren" Schiller, den sie 1799 in Weimar auch persönlich sah und dessen "wirklich göttliche" Gedichte und Dramen sie wieder und wieder las. Wenngleich sie in [479] alledem unselbständig und geistig schwerfällig blieb, so wurde doch ihr Wesen dabei geistig geschlossener und reifer, ihr Urteil klarer, ihr Stil runder und ruhiger.

Wenn einzelne Offiziere und Diplomaten schon um die Jahrhundertwende sich den Einfluß der Königin Luise zunutze machen wollten, um das Preußen Friedrich Wilhelms III. zu einer aktiveren, schwungvolleren Politik zu bringen, so mußten sie damals erkennen, daß ihrem fraulichen Sinn Kenntnis und Wille zu solcher Einflußnahme gänzlich fernlagen. Nur aus dem Vollen ihres fraulich-persönlichen Lebens konnte ihr Sinn den staatlichen Fragen erschlossen werden. Aus den Neigungen des Königs und ihren stillen Wünschen bildete sie sich ein Ideal des tugendhaften Menschen und Herrschers von reichem Gefühl und männlicher Entschiedenheit. Als das Königspaar 1802 in Memel mit dem russischen Kaiser Alexander I. zusammentraf, wurde Luise als Frau und Königin durch den Eindruck des bezaubernd sentimentalischen Herrschers der benachbarten Weltmacht aufs tiefste erregt. Das schlichte preußische Königspaar gab sich der wortreichen Naturkoketterie und Tugendschwärmerei des jungen Alexander völlig gefangen. Luise besonders begeisterte sich an den Grundsätzen der Tugend und Humanität, die er als werbendes Programm seiner Politik verkündete. Sie wandte sich ihm in gefühlvoller Seelenfreundschaft zu; sie begann mit und neben dem König einen Briefwechsel mit Alexander voll argloser, liebenswürdiger Zuneigung und Verehrung. Obwohl diese schwärmerische Freundschaft zweifellos etwas in ihr [480] aufwühlte, was in ihrer Ehe nicht voll befriedigt wurde, beeinträchtigte sie doch in keiner Weise die Festigkeit und Innigkeit ihres ehelichen Verhältnisses. Luise schätzte den Kaiser empfindsam als "jungen Herkules" mit allen liebenswürdigen und vorzüglichen Eigenschaften und sah in ihm doch wiederum nur den Ausdruck der gleichen Gesinnungen, die sie auch dem König beilegte, so schlicht und unentwickelt sie auch in diesem erscheinen mochten. Und als sie sich nach Jahren politisch und menschlich in Alexander getäuscht sah, zog sie nochmals die Parallele zu Friedrich Wilhelm III. und glaubte in diesem Schwächen wie Vorzüge Alexanders wiederzufinden, ohne daß sie sich in ihrer heiteren Liebe und Treue als Gattin durch solche Erkenntnis erschüttern ließ.

Die Neigung des Königs Friedrich Wilhelm, den Staat vor allem als Besitztum der Dynastie und die politischen Verhältnisse als Funktion der dynastischen Beziehungen aufzufassen, übertrug sich auf Luise; ohnehin urteilte sie frauenhaft gern unter dem Gesichtspunkt persönlicher und moralischer Affekte. Friedrich Wilhelm glaubte den Staat durch das persönlich-dynastische Verhältnis zu Rußland genügend gesichert und entzog sich ängstlich den zunehmenden Werbungen zur europäischen Koalition, um passiv den Frieden und schließlich nur eine fragwürdige Neutralität zwischen den streitenden Mächten zu wahren. Luise empfand wie er, doch noch lebhafter und gefühlvoller, innere Abneigung gegen den unermüdlich vordringenden Emporkömmling im Westen. Aber es war doch auch nach ihrem Herzen, Land und Volk im Frieden zu erhalten, solange dies durch ein gutes politisches Verhältnis zu Frankreich geschehen konnte; ihr gefiel sogar der vom König streng abgelehnte Gedanke, Preußen mit Napoleons Hilfe zum Kaiserreich zu erheben. Wie tief bei der schwächlichen und schwankenden Politik dieser Jahre der Staat an Macht und Geltung sank, wurde ihr erst später klar. Allmählich begann sie zu erkennen, wie Friedrich Wilhelm durch Unentschlossenheit und mangelndes Selbstvertrauen nur zu leicht die rechten Entschlüsse versäumte; sie suchte ihn durch Rat und Zuspruch zu ermuntern, zuerst nur ganz vereinzelt, da er seiner Frau jede Art von politischer Einmischung streng verwies. Als Napoleon im Herbst 1805 durch die Mißachtung der preußischen Neutralität in Ansbach in einer den König tief verletzenden Weise seine Geringschätzung für Preußen zeigte, wurde in der Königin eine neue politische Aktivität wach. Nun erkannte sie es als Pflicht gegenüber ihrem Gemahl, ihrer Familie und dem Land, für die Kampfstellung Preußens gegen Napoleon zu wirken. Sie sah mit ihrem gesunden Instinkt, daß es mit der Ehre der Dynastie jetzt die Ehre und Unabhängigkeit des preußischen Staates zu schützen gelte. Nie erschien den Zeitgenossen die Königin strahlender und lebensvoller als in den ersten Novembertagen 1805, als Kaiser Alexander sich mit dem Königspaar in den Straßen Berlins zeigte und die Gruft Friedrichs des Großen in Potsdam besuchte. Während der König sich damals nur mit halbem Herzen zum Abschluß des Potsdamer Vertrages mit dem bedingten Beitritt zur Koalition herbeiließ, nahm die [481] Königin lebhaft den von Alexander vertretenen Gedanken auf, das alte Europa vereint gegen den Verächter der Verträge zu verteidigen. Schwärmerisch sah sie nun mit den Damen ihrer Umgebung in dem "edlen" Russenkaiser den Vorkämpfer Europas gegen den Gewaltmenschen Napoleon, der ihr mehr und mehr zur Verkörperung des Schlechten, Gemeinen, "Infamen" wurde. Männer, die jetzt in Berlin für eine kriegerische Politik eintraten, wie Hardenberg, Stein, Prinz Louis Ferdinand, galten als "Partei der Königin". Sie wollte selbst den König in den Krieg begleiten. Empfand sie dabei auch ganz als preußische Königin, so erwachte doch bei dem Unglück Österreichs wieder das alte deutsche Gefühl in ihr, das sie aus dem "Reich" mitgebracht hatte und bei ihren Geschwistern wiederfand. "Man müßte kein Deutscher sein, um alles dies nicht tief zu fühlen", sagte sie mit Tränen in den Augen zu dem österreichischen Überbringer der Nachrichten von der Austerlitzer Schlacht, in der sie voll Schmerz Deutschland und Europa besiegt sah. Aber die erste klare politische Stellungnahme Luises zeigte auch deutlich ihre Grenzen. Nur als gelegentliche persönliche Beraterin des zaghaften Königs konnte die zarte, liebevolle Königin einen Einfluß ausüben; nur solange und soweit er es gestattete und im Grunde mit ihrer Meinung übereinstimmte, konnte sie auf ihn persönlich einwirken. Als nach dem Zusammenbruch der Koalition die Politik Preußens wieder schwankend wurde und schließlich in einem entwürdigenden Bündnis mit Frankreich endigte, kam es gelegentlich zu gereizten Wortwechseln Luises mit dem König, der sie voll Unwillens in ihren weiblichen Beruf zurückwies. Sie gab es nun auf, ihn zu ihm fremden Entschlüssen treiben zu wollen, und ordnete sich pflichtgemäß ganz seinen Entscheidungen unter. Intrigante Einflußnahme auf die Regierung lehnte sie allezeit ab. Auch war ihr schwacher Körper ständigen Aufregungen nicht gewachsen. Acht Geburten hatte sie damals schon hinter sich; im Frühjahr 1806 beklagte sie zum zweitenmal den Tod eines ihrer Kinder; wiederholt hatte sie Herzkrämpfe, und im folgenden Sommer mußte sie in Pyrmont mit Bedacht ihrer Gesundheit leben. Der Gemahl ließ sie zwar teilnehmen an seiner Sorge in den wachsenden Bedrängnissen, ersuchte sie aber, in ihrem geschwächten Zustande jede Aufregung zu vermeiden. Sie strebte weiter, sein Selbstvertrauen und seine Initiative liebevoll zu stärken, und förderte zur Wahrung des Geheimnisses die Geheimverhandlungen mit Rußland, von denen sie das Beste hoffte. Soweit und so lange der König Ministern als treuen Dienern vertraute, hielt auch die Königin sie hoch. So konnte sie auch die Hoffnungen der preußischen Patrioten nicht erfüllen, die den König zur Beseitigung des diskreditierten Kabinetts und zu einer tatkräftigen und starken Ministerregierung bestimmen wollten, um dem erwachten patriotischen Aufschwung in Preußen freien Lauf zu lassen. Dem Freiherrn vom Stein ließ sie auf Befragen raten, seine Angriffe gegen das Kabinett zu mildern und den diensttuenden Minister Haugwitz nicht zu umgehen, und der ungnädigen Abweisung [482] der gegen das Kabinett remonstrierenden Prinzen und Generale wohnte sie untätig bei. Mit dem König war sie selbst empfindlich gegen solche Beeinträchtigungen seiner absolutistischen Würde. Und doch lag ihr das Geschick des Hauses und Staates jetzt immer am Herzen. Sie war nicht beteiligt an den Schritten, die im Herbst 1806 zu dem übereilten, isolierten Krieg Preußens mit Napoleon führten. Aber tapfer und entschieden trat sie in den Entscheidungskampf ein. In Krieg und Frieden jeden durch Beispiel zur Pflicht aufzumuntern, schilderte sie ihrem elfjährigen Sohn damals als künftige Kriegerpflicht, um den "alten Ruhm Preußens" zu erhalten; "sonst wärst du mein Sohn nicht". Anders als dem immer

Mit dem Notdürftigsten ausgestattet, mußte Luise nun ihre Flucht nach Königsberg fortsetzen. Aus ihren Bemühungen, dem König beim Ministerwechsel zu helfen, riß sie eine schwere, lebensgefährliche Krankheit; kaum genesen, mußte sie in schärfster Winterkälte bis an die russische Grenze nach Memel gebracht werden. Nichts hat sie den Zeitgenossen so rührend und interessant gemacht wie diese [483=Faksimile][484] schmerzen- und entbehrungsreiche Flucht, aus der sie sich zu gläubigem und sittlichem Vertrauen auf Gott und auf die große Sache erhob, die sie jetzt vertrat. An Kaiser Alexander klammerten sich wieder ihre Ideale und Hoffnungen. Nach mehrtägigem Beisammensein verließ sie Anfang April die beiden Monarchen und fuhr für einige Wochen zurück nach Königsberg, von wo sie den Abschluß der neuen antifranzösischen Konvention mit Rußland freudig begrüßte. In Königsberg und Memel sammeln sich nun die Hoffenden und Getreuen bei ihr; sie ermutigt und nimmt teil, leutselig wie je, zwangloser noch als im Hofleben der Friedenszeit. Hoffnungsvoll sorgt sie sich für Volk und Armee, empfiehlt dem König Förderung der Vertrauenswürdigen und Strenge gegen Nörgler und Verräter, stützt vor allem den unverwüstlichen Blücher und den zähen, gewandten Hardenberg, der zu Luises Genugtuung jetzt zum ersten Male leitender Minister wurde. Auf die absolute Hoheit des Königs war sie dabei eifrig bedacht; sie billigte die heftige Entlassung des widerstrebenden Freiherrn vom Stein und nahm leidenschaftlich Partei gegen die Minister, die sich selbstbewußt der neuen Verwaltungsordnung nicht sogleich fügen wollten. Mit stürmischer Freude verfolgte sie die letzten preußisch-russischen Waffenerfolge, mit um so größerer Empörung das Zögern der russischen Heeresführung, das sie mit dem Willen des Kaisers, wie sie ihn sah, nicht in Einklang bringen konnte. Bis dann nach der Niederlage von Friedland die große Enttäuschung kam: Kaiser Alexanders Verständigung mit Frankreich, zu deren wehrlosem Objekt das niedergeschlagene Preußen wurde. Noch jetzt ermahnte sie den König, standhaft gegenüber dem Sieger zu bleiben, die Ehre und Selbständigkeit des Staates nicht aufzugeben, besonders nicht Hardenberg als Minister, wie verlangt wurde, zu opfern. In der Angst ihres Herzens flehte sie Kaiser Alexander an, für den Gemahl und das Erbe ihrer Kinder einzutreten. Da erging an Luise selbst der seltsame Ruf, in der verzweiflungsvollen Situation zu einer rettenden Unterredung mit dem unerbittlichen Sieger nach Tilsit zu kommen.

Königin Luise litt schwer unter den Unzuträglichkeiten, die der fast vernichtende und durch immer neue Bedingungen des Siegers erschwerte "Friede" dem Lande und ihr persönlich auferlegte. Das jahrelange Leben in der ostpreußischen Verbannung und die ständig neue Bedrohung der Dynastie ließ sie oft in tiefstem Jammer aufstöhnen, in dem sie frauenhaft Persönliches und Allgemeines vermischte. Zuweilen schmeichelte sie sich jetzt, selbst auf Napoleon persönlichen Einfluß gewinnen zu können, schrieb an ihn Bittbriefe um Erleichterung der Kontributionen und um Ermöglichung ihrer Rückkehr nach Berlin; ja sie faßte gar den sonderbaren Gedanken, gleich der Schar der deutschen Rheinbundfürsten ihn selbst in Paris bittend aufzusuchen. In königlicher Selbstentäußerung beugte sie sich nun unter den Genius Steins. Als "großen Meister", wie ihn Frau von Berg und Hardenberg ihr empfohlen hatten, unterstützte sie ihn vermittelnd bei Übernahme des Ministeriums, zog ihn eifrig zu Rate und suchte ihn gegen Intrigen zu schützen. Sie konnte zeitweilig als vertraute Helferin des Ministers gelten, der mit grimmiger Verachtung auf alles höfische Leben und, wie sie spürte, auf sie selbst als schwächliche "femmelette" herabsah. Diese Leidenszeit, in der sie an allen Bedrängnissen Preußens so lebendig und persönlich teilnahm, ließ sie innerlich reifen und neue Kräfte gewinnen. Wie sie stets schon vielen Stimmungen und Strömungen ihrer Zeit offen hingegeben war, so erfaßte sie jetzt die Ideale einer christlich-germanischen Geschichtsbetrachtung und einer sittlich-religiösen Erziehung. Geschichtliche und moralische Betrachtung lehrte sie in Königsberg Zeiten des Abfalls und Egoismus von denen christlichen und deutschen Aufbaues unterscheiden, im Sinne Fichtes an die Überwindung eines genußsüchtigen Zeitalters glauben, und sie fühlte sich angespornt, "alle Kräfte aufzurichten, um dem Ganzen zu helfen und zu nützen". In Königsberg wurden ihr auch die Schriften Pestalozzis nachgebracht, um deren Verständnis und Anwendung sie sich voll Begeisterung bemühte. Mit vertiefter Religiosität, die sie besonders im Umgang mit Frau von Krüdener und durch deren dogmatisch ungebundene Gefühlsreligion genährt hatte, erhob sie sich über frühere Gegnerschaften und lernte Preußens und ihr eigenes Schicksal im Lichte göttlicher Bestimmung sehen. Und sie erkannte, daß Preußen "mit der Zeit fortschreiten" und "auch vom Feind lernen" müsse, um dann "eine andere Ordnung der Dinge [486] einzuleiten". So stärkte sie den Willen des Königs zur staatlichen und militärischen Reform und näherte sich selbst Scharnhorst, Gneisenau, dem Grafen Götzen und anderen führenden Patrioten. Sie kam zu einem noch nicht deutlich ausgesprochenen Glauben an die Wiederaufrichtung Preußens und Deutschlands. Darin bestärkten sie neben Frau von Berg, die ihr immer neue vertiefte Bekenntnisse und Betrachtungen entlockte, vor allem ihre Geschwister Georg und Friederike, die nun ganz als deutsche Fürsten auf Preußen als Vormacht der deutschen Erhebung schauten. Deutlich wußte Luise sich mit ihnen von der undeutschen Rheinbundgesinnung geschieden, von der die alte Heimat und so viele Verwandte darin erfaßt waren. Doch schieden sich bald die Wege der Königin und der preußischen Reformer. Als Stein nach Napoleons neuen Tribut- und Entwaffnungsgeboten im Herbst 1808 weit über das Wissen des Königs hinaus die Volkserhebung gegen den Tyrannen betrieb und dazu noch unvorsichtig dessen Ungnade herausforderte, wandte sich die Königin ebenso von ihm ab wie der König, der solch revolutionäres und tollkühnes Wagen weit von sich wies. "Die schöne Frau, die einmal uns mit so hinreißendem Enthusiasmus von einer besseren Ordnung der Dinge sprach, ist nicht mehr in unserem Interesse", schrieb Gneisenau. Eine Volkserhebung ohne und gegen die Fürsten und ein anscheinend voreiliges Aufs-Spiel-Setzen des schwachen preußischen Staates konnte Luise so wenig wie der König gutheißen. Sie hatte gerade nach Steins Anweisung Kaiser Alexander beschworen, nicht gegen Österreich Partei mit Napoleon zu ergreifen, und hatte dabei mit tiefer Erschütterung erkannt, daß der schwärmerisch verehrte Kaiser der Sache des "Rechtes" und der "Tugend" wirklich abtrünnig geworden war. Trotzdem und trotz aller Abmahnungen gab sie die Hoffnung nicht auf, noch einmal durch ihren fraulichen Einfluß Alexander für die gemeinsame Sache zu gewinnen, wenn das Königspaar der Einladung zur Reise nach Petersburg folgte, die der Königin auch persönlich erwünscht, dem Minister vom Stein aber zur Zeit unangebracht schien. Hatte sie zunächst nur sich selbst von dem ihr im Grunde immer unheimlichen Minister zurückgezogen, so billigte sie schließlich auch den bestimmt gegen ihn hervortretenden Willen des Königs. In wenig glücklicher Weise meinte sie ihre Schuldigkeit zu tun, indem sie sich vor Franzosen selbst als Urheberin von Steins Sturz hinstellte, und im nächsten Jahre bezichtigte sie ihn gar eigensüchtiger Umtriebe gegen Preußen. Stein mußte weichen, und das Königspaar bekräftigte durch seine Petersburger Reise den erneuten politischen Anschluß an Rußland und Frankreich. Luise aber erlebte eine neue tiefe Enttäuschung. Jetzt erkannte sie, daß auch für Alexander Preußen nur ein Stein im Spiele größerer Pläne war; sie fand ihn bereit, zur Unterwerfung Österreichs mitzuwirken, und auch persönlich von einer ihr fremdartigen Umgebung teilweise zweifelhaften Charakters ganz mit Beschlag belegt. Sie kam aus dem "gräßlichen Gewirr dieses Aufenthalts" mit der schmerzlichen Gewißheit zurück, daß auch von dem [487] Versuch eines Ausgleichs über Rußland mit Frankreich, den sie vernunftgemäß noch eben gebilligt hatte, nichts Dauerhaftes mehr für Preußen und Deutschland zu erwarten sei. Um so mehr empfand sie jetzt die Bedeutung der nationalen Kräfte, die sie für das Bestehen der Monarchie immer schon lebhafter eingeschätzt hatte als der König. Als 1809 der österreichisch-französische Krieg zum Ausbruch kam und die nationale Bewegung stürmisch den Anschluß Preußens forderte, machte auch Königin Luise kein Hehl aus ihrer Überzeugung, daß Preußen vereint mit Österreich den Kampf um seine Existenz führen sollte. Frau von Berg und die Geschwister, aber auch Minister und Hofleute, die im Vorjahr noch bedenklich gewesen waren, bestärkten sie darin. Während der König seine Entschlüsse mißtrauisch hinausschob mit der Begründung, daß eine politische Existenz, wäre sie noch so klein, dennoch besser sei als keine, schien der Königin ein untätiges Preußen verloren, ob nun Frankreich oder Österreich siege. So entscheidend auch die Existenz und Erhaltung der Dynastie für ihr Empfinden war, glaubte sie doch jetzt auch einem Untergang mit Ehren mutig ins Angesicht sehen und ihn einem schimpflichen Erliegen vorziehen zu müssen. "Ich bin Deutsche aus vollem Herzen", schrieb sie, und begeistert begrüßte sie mit Schillerschem Pathos die Volkserhebungen gegen den "Tyrannen": "Herrlich ist es, zu sehen, wie die Völker alle sogleich durchdrungen sind." Aber so entschieden ihre Meinung war, so ängstlich vermied sie nun, den König in seiner zögernden Politik zu drängen. Krankheit und Schwangerschaft verschärften ihren ohnmächtigen Kummer, ihr Leid um das Unglück Österreichs und um den zunehmenden Untergang alles "Edlen". "Nur Fassung, Stärke können wir dem fürchterlichen Schicksal entgegenbringen." Auch als sie im Dezember die Freude der endlichen Rückkehr nach Berlin hatte, wichen Wehmut und Sorge nicht von ihr. Ganz einig wurde sie wieder mit dem König in dem Wunsch, an Stelle des unsicheren und unselbständigen Ministeriums Dohna-Altenstein in die Leitung des Staates Hardenberg zu bringen. Ihm schenkte die Königin unbeirrbares Vertrauen, da er sich ihr seit 1805 als Staatsmann des tatkräftigen Widerstandes empfohlen hatte und dabei auf den König wie auf jede Forderung der Zeit klug und geschmeidig einzugehen wußte. Seit seinem durch Napoleon erzwungenen Rücktritt hatte das Königspaar auf ihn als Meister der Politik bei jeder bedeutenden Entscheidung gesehen, und niemand war gleich ihm geeignet, die auf Erhaltung des Staates und der Dynastie gerichtete vorsichtige Politik des Königs in bestimmtere und geschicktere Bahnen zu lenken. Als nach dem Ende des österreichischen Krieges Napoleon auf unerfüllbaren Tributforderungen beharrte, wollte das preußische Ministerium den Gedanken der Erfüllung und des weiteren Ausgleichs mit Frankreich ad absurdum führen, indem es ein Eingehen auf den Gedanken einer Gebietsabtretung für nötig erklärte. König und Königin lehnten das entrüstet ab. Der König wollte pflichtgemäß den Staat wenigstens in seinen [488] jetzigen Grenzen erhalten, und er verlangte, unter Aufbietung aller Kräfte die Erfüllung der Zahlungen zu ermöglichen. Luise bestärkte ihn darin auf das lebhafteste; sie veranlaßte den Kammerherrn Fürsten Wittgenstein, mit zweifelhaften Projekten die Möglichkeit der Erfüllung darzutun, und stellte selbst den Ministern eindringlich vor, "daß vor allen Dingen die Nationalität gerettet werden muß"; es gelte, "dem König das gesamte Volk und dem gesamten Volk seinen rechtmäßigen König zu erhalten". Da Altenstein die ihm gestellte Aufgabe nicht zu lösen vermochte, entschied der König sich Luises Wunsch gemäß für die Wiederberufung Hardenbergs, der die Gewähr für eine einstweilige Erfüllungspolitik ohne Selbstaufgabe des Staates bot. Um seine Stellung und die der anderen Minister ging noch ein zweimonatiger gereizter Intrigenkampf, in dem Königin Luise eifrig für Hardenberg und zunächst auch für Humboldt Partei ergriff und unermüdlich beim König wirkte und vermittelte, das Spiel im einzelnen kaum durchschauend, doch stets dem großen Impulse folgend. Hinter ihr standen wieder ihre Geschwister und Frau von Berg, die sich damals offen ihrer "Herrschaft" über die Königin rühmte; sie sahen mit ihr in Hardenberg den Garanten für eine kräftigere und ehrenvolle preußische Politik, die zugleich eine deutsche sein sollte. Als schließlich Napoleons Zustimmung zu Hardenbergs Ministerschaft eintraf, hatte dieser sich den Weg für ein Staatskanzleramt von bisher unerhörter Machtfülle freigemacht. "Unbeschreiblich glücklich" war Luise mit den Ihren über die Lösung, die sie für die Haltung des Königs, die Zukunft Preußens und die ihrer Familie gleicherweise beruhigte. Bei allen ihren Sorgen und Bemühungen hatte Luise ihr gesundes Gefühl und ihre herzliche Heiterkeit nicht verloren. Sie sprach selbst aus, sie wolle nicht zu den berühmten Frauen gezählt werden, aber standhaft dulden und durch ihre Kinder fortleben. Wie früher begleitete sie im Frühjahr 1810 den Gemahl nach Potsdam, – ein Opfer für sie, die Potsdam mit seinen Paraden als Einöde empfand und ein Kind schwerkrank in Berlin lassen mußte. Friedrich Wilhelm erzählt, wie sie noch zuletzt gleich einer Siebzehnjährigen scherzen und sich freuen konnte. Mit ausgelassener Freude trat sie Ende Juni 1810 die letzte Reise ihres Lebens zu Vater und Geschwistern nach Neustrelitz an. Einer neuen Krankheit, die sie dort befiel, war ihr Körper nach den Anstrengungen der letzten Jahre nicht mehr gewachsen, und sie erlag am 19. Juni einem schweren inneren Leiden. Über ihre Familie, über den Hof, das Königreich und ganz Deutschland verbreitete der Tod der jungen, schmerzensreichen Königin tiefe Trauer. Napoleon sagte, er habe in ihr eine große Feindin verloren, und bezeichnete darin mit sicherem Blick, was sie durch ihre Wirkung in Deutschland war und wurde. War ihr Leben mehr von Gefühlen als von Taten, mehr von instinktiv-moralischer als von geistig-bewußter Haltung bestimmt, hatte ihr Verhalten manchmal unsicher zwischen gefühlvollem Idealismus und frauenhafter Anpassung geschwankt, so fiel mit ihrem Tode, der wie ein Opfertod schien, alles Kleine und [489] Schwache von ihr ab. Mit gemessener Anerkennung sprachen die Heroen der staatlichen Reform, Stein und Scharnhorst, mit liebevoller Wärme der allem Poetischen aufgeschlossene Gneisenau von ihr. In der Dichtung, im Gefühl und im Herzen des Volkes wurde ihr Andenken zu einer Leuchte der kommenden völkischen Erhebung. Keiner empfand das unmittelbarer als der selbst von volkhaftem Gemüt erfüllte Feldmarschall Blücher. Der Jugend der Befreiungskriege wurde Königin Luise zum heiligen und anfeuernden Sinnbild, zum "Schutzgeist deutscher Sache", in der die christlich-germanischen Ideale der jungen Generation bereits gelebt zu haben schienen. In Momenten ihres Lebens war sie selbst über sich hinausgewachsen; nach den Siegen über Frankreich verherrlichte sie nun über ihr wirkliches Dasein hinaus ein heldischer, ja religiöser Mythus vor der "preußischen Nation" und dem deutschen Volke. Die spätromantische Dichtung konnte kein schöneres Urbild der Helden- und Totenverehrung finden als die Herzen gewinnende Herrscherin, die in menschlicher Inbrunst und königlicher Hoheit, in tapferem Gefühl und hingebendem Leiden im Sinne der gemeinsamen Bestimmung gelebt hatte. In der Gestalt der Hoffnung ließ Goethe sie in seinem Festspiel sprechen: "Denn wie ich bin, so bin ich auch beständig." Ihre unbestimmten Ideale arbeiteten der Zukunft Preußens und Deutschlands vor. Daß die Einheit Deutschlands ihm am Herzen liege, hat ihr Sohn Friedrich Wilhelm IV. als Erbteil seiner Mutter bezeichnet. Und Kaiser Wilhelm I. dachte in seinen zur Bildung des preußisch-deutschen Kaiserreichs führenden Kämpfen schlicht und ehrfürchtig der früh verblichenen Mutter zu einer Zeit, als man die durchgeistigte Empfindsamkeit des Jahrhundertbeginns in die konventionelle Sentimentalität der Gründerzeit zu übersetzen begann. Alle Zeit aber bleibt Königin Luise liebenswert und ehrwürdig durch ihr Wesen und durch ihre Wirkung in Lebensströmen der deutschen Geschichte: eine deutsche Frau und preußische Königin, die das Herz des Volkes und der Jugend zu erheben vermochte, die in deutschen Lebens- und Geistesregungen lebte und ihre schwachen Kräfte an das tapfere Bestreben setzte, den neuen politischen, gemeinschaftsbildenden Forderungen genugzutun, deren Notwendigkeit für Fürstentum, Volk und Staat sie tief empfunden hat.

| |||||||||||||