|

[Bd. 6 S. 139] 9. Kapitel: Abrüstungsstreit. Wahlkämpfe in Deutschland. Zwei Ereignisse standen drohend über dem Schicksal Deutschlands und warfen ihre Schatten schon auf die Katastrophe des Jahres 1931, die von der Not der Tribute, der Kredite und der inneren Spannungen erfüllt war. Es war dies die Abrüstungskonferenz, welche im Frühjahr 1932 beginnen sollte, und es waren dies ferner die bevorstehenden Wahlen zur Reichspräsidentschaft und zu mehreren deutschen Landesversammlungen, insbesondere zum Preußischen Landtag. Mit zunehmender Gewalt drängten die deutschen Dinge zu jenen Ereignissen hin. Der Strom der deutschen Geschichte, breit und in Gegensätzen dahinfließend, vereinigte sich zu vermehrter Kraft auf diese beiden Ereignisse, wie ein großer Strom, der in den Lauf eines künstlichen Kanals gezwängt wird. Der Reichskanzler Brüning regierte nicht mehr mit den großen Parteien Deutschlands, wie das vor ihm der Fall war, sondern er regierte gegen sie. Darin lag die Schwäche, die verwundbare Stelle des demokratischen Gedankens, und dies wußte Brüning. Deshalb forderte er das Primat der Außenpolitik vor der Innenpolitik, um die inneren Spannungen durch Ablenkung nach außen zu mildern. In der Tat war Brüning standhaft in der Verweigerung der Tribute. Er hatte dabei die Unterstützung Englands und Italiens und geriet dadurch in schroffen Gegensatz zu Frankreich. Dennoch versuchte er, mit Frankreich eine Art wirtschaftliche Schicksalsverbundenheit zu erreichen, wie es Stresemann, Mahraun, Rechberg und andere Politiker der Mitte sowie überhaupt das Zentrum und die Sozialdemokratie erstrebten. Das war ein zwiespältiges Ziel, ein durch unvereinbare Gegensätze unmögliches Kompromiß. Denn es war nicht möglich, wenn man die Tribute verweigerte, mit Frankreich in eine freundschaftliche Verbindung zu kommen. Sodann aber wurde Brünings innenpolitisches Be- [140] mühen, sich im Gleichgewicht gegen sämtliche Parteien, auch die nationale Opposition, zu behaupten, im Auslande mit Mißtrauen verfolgt. In England und Amerika wünschte man es lieber, Brüning würde auch die Nationalsozialisten an seiner Regierung und Politik beteiligen. In der breiteren Grundlage sah man eine größere Gewähr für Beständigkeit.

Das ganze Abrüstungsproblem, das jetzt in Fluß kam, gründete sich auf eine doppelte These. Am Anfang des fünften Teiles des Versailler Vertrages stand der Satz:

"Um den Anfang einer allgemeinen Beschränkung der Rüstungen aller Nationen zu ermöglichen, verpflichtet sich Deutschland zur genauen Befolgung nachstehender Bestimmungen über die Land-, See- und Luftstreitkräfte". Hieraus ergab sich zwar die zwangsmäßige Abrüstung Deutschlands, aber zugleich die Abrüstungspflicht der anderen, die dann ausdrücklich im achten Artikel der Völkerbundsakte ausgesprochen wurde:

"Die Mitglieder des Bundes erkennen an, daß die Aufrechterhaltung des Friedens es nötig macht, die nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß herabzusetzen, das mit der nationalen Sicherheit und mit der Durchführung der durch ein gemeinsames Handeln auferlegten internationalen Verpflichtungen vereinbar ist. Der Rat bereitet unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen Umstände jedes Staates die Pläne für diese Abrüstung zum Zweck einer Prüfung und Entscheidung durch die verschiedenen Regierungen vor." Die nationale Sicherheit und geographische Lage – das waren nun die beiden Gründe, aus denen Frankreich das Recht ableitete, jede Abrüstung für sich zu verweigern, wie dies der [141] Konventionsentwurf von 1930 auch tat. Andrerseits gründeten die Deutschen gerade hierauf ihre Forderung nach Ablehnung des Konventionsentwurfes und nach Abrüstung der andern, sie verlangten unbedingte Gleichberechtigung mit den andern Völkern in der Rüstungsfrage. Generaloberst von Seeckt, der Schöpfer und ehemalige Führer der Reichswehr, sagte Anfang Mai 1931: es komme nur zweierlei in Frage: entweder rüsten die andern ab, oder Deutschland rüstet wieder auf, man könne dabei an eine Verbindung des Berufssoldatentums mit allgemeiner Wehrpflicht, etwa in Form der Miliz, denken. Diese These stand im entschiedenen Gegensatz zum Konventionsentwurf. Die Franzosen waren von dieser deutschen Entschlossenheit wenig erbaut. Die Mehrheit des französischen Volkes war nicht geneigt, sich von seinen vergötterten Soldaten zu trennen, war aber ebensowenig geneigt, den Deutschen das gleiche Recht auf ein Heer einzuräumen. In Paris erwog man bereits im Mai 1931, eine Verschiebung der Genfer Konferenz zu beantragen. Und zudem griffen die französischen Machthaber in ihrer Bedrängnis zu sehr unanständigen Mitteln. Da es in Deutschland Lumpen genug gab, überzogen sie das Reich mit einem großen Spionagenetz. Die französischen Spione, die man in Köln, Königsberg, Wesel, Jülich, ja sogar auf der Kriegsflotte entdeckte, entstammten sozialdemokratischen und kommunistischen Kreisen und lieferten eifrig Berichte über angebliche deutsche Geheimrüstungen nach Paris. Auf die Berichte dieser Spione und die Äußerungen der kommunistischen Reichstagsabgeordneten stützte sich der ehemalige französische Militärattaché in Berlin, General Tournes, bei seinen Enthüllungen. Er fand es sonderbar, daß man in Deutschland so wenig Auskunft über die Verhältnisse in der Reichswehr erhalte. Die Verhandlungen darüber seien nicht öffentlich, aber der Reichswehretat von 800 Millionen sei verdächtig hoch. Auch häuften sich in diesen Monaten die Grenzverletzungen durch französische und polnische Flieger. Über den Gebieten des Rheins und Mains erschienen französische Militärflugzeuge, eins mußte sogar in der Pfalz landen, ja, über den deutschen Nordseeinseln zeigten sich französische Marineflugzeuge mehr- [142] mals, einmal ein ganzer Schwarm. Tschechische Militärflieger kamen über das Erzgebirge und polnische überflogen Ostpreußen und die Grenzmark. Wie man denn auch beim Stahlhelmtag in Breslau Anfang Juni polnische und tschechische Spione verhaftete. Die öffentliche Meinung Frankreichs forderte es, daß Frankreich bis an die Zähne bewaffnet blieb. In diesen Tagen verteidigte Briand seine Politik vor der Öffentlichkeit: er sei immer bemüht gewesen, "die Lücken des Versailler Vertrages auszufüllen und seine Garantien zu vermehren". Anfang Juli bewilligte der Senat 2 ½ Milliarden zum Ausbau der Festungen, der Luftflotte und der U-Bootflotte, "aus Liebe zum Frieden". Andrer Ansicht war man in England. Lord Cecil, der Vertreter Englands im Völkerbund, meinte Ende April, man könne es Deutschland nicht verübeln, wenn es nach Fehlschlagen der Genfer Konferenz aus dem Völkerbund austrete. Die internationalen Rüstungen müßten zunächst um ein Viertel vermindert werden, das sei nur der erste Schritt. Die Sicherheitsfrage sei durch ein halb Dutzend Verträge bereits hinreichend berücksichtigt. Henderson forderte entschlossene Abrüstung, um die Genfer Konferenz vor einem Fehlschlag zu bewahren. Das war wohl auch der Punkt, in dem zwischen Macdonald und Brüning bei den Verhandlungen zu Chequers Einmütigkeit erzielt wurde. Ende Juni waren sich im Unterhaus Konservative, Liberale und Arbeiterparteiler einig, daß alle Rüstungen durch internationale Vereinbarungen herabzusetzen seien. In Amerika forderten weite Kreise die Abrüstung der Welt. In dem hohen Stande der Rüstungen erblickten sie dauernde Gefahren für die Weltwirtschaft. Hoover sah eine Hauptursache für den Niedergang der Weltwirtschaft in dem allgemeinen Wettrüsten. Darum forderte er progressive Herabsetzung und trug sich mit dem Gedanken, in dieser Frage die Initiative zu ergreifen. Er glaubte, eine allgemeine Herabsetzung aller Rüstungen auf zwei Drittel der Vorkriegsstärke vorschlagen zu müssen. Stimson, der Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, weilte Ende Juni in Europa und ver- [143] breitete Hoovers Absichten. Ihr besonderes Kennzeichen war die Verquickung der Abrüstungsangelegenheit mit der allgemeinen Neuregelung der Schulden: erst Abrüstung, dann Schuldenrevision. Das war ja auch Senator Borahs These, der da außerdem erklärte, daß die schweren Rüstungen der andern Nationen eine Verletzung des Versailler Vertrages darstellten. Hoover, Stimson und Borah waren auch entschieden gegen jede Verschiebung der Abrüstungskonferenz und wünschten eine Beteiligung Amerikas daran. Besonders in Rom fand Stimson weitgehendes Verständnis für die amerikanischen Vorschläge. Mussolini befürwortete auch die Verknüpfung des Abrüstungsproblems mit dem Schuldenproblem. Es sei ein wirksamer Beitrag zur Beschränkung der Rüstungen, wenn jeder Staat verzichten würde auf den Betrag, um den die deutschen Reparationen die eignen Kriegsschulden übersteigen. Italien sei bereit, die geringste Rüstungsziffer anzunehmen, auch 10 000 Gewehre für ganz Italien, vorausgesetzt, daß keine andere Nation mehr habe. Stimson, Mussolini und der italienische Außenminister Grandi kamen überein, daß Italien in der Septembertagung des Völkerbundes einen Abrüstungsvorstoß unternehmen solle, zunächst einmal dahingehend, für die Dauer der Abrüstungskonferenz alle weiteren Rüstungen zu unterlassen. So ward in den geheimen Ministerbesprechungen in Chequers, London, Berlin und Rom durch die Staatsmänner Macdonald, Henderson, Brüning, Stimson, Mussolini und Grandi die deutsch-englisch-amerikanisch-italienische Weltabrüstungsfront gegen Frankreich geschaffen. Aber Frankreich und seine Staatsmänner, Laval, Briand, Tardieu, waren weit entfernt, ihr Spiel verloren zu geben. Ende Juli 1931 reichte die Pariser Regierung dem Völkerbund eine Denkschrift ein, worin noch einmal in aller Schärfe der seit Jahren von Frankreich vertretene Standpunkt dargelegt wurde. Zunächst wurde bemerkt, daß zwischen Teil 5 des Versailler Vertrages und Artikel 8 der Völkerbundssatzung keinerlei Zusammenhänge bestünden. Deutschland habe nicht das Recht, die Abrüstung der andern zu verlangen. Mit dieser kühnen These verneinte Frankreich das Grundgesetz des Völker- [144] bundes, die Gleichberechtigung aller an ihm beteiligten Nationen. Außerdem, so argumentierte man weiter, müßte Frankreich selbst genügend gerüstet bleiben, um sich im Falle eines Angriffs solange verteidigen zu können, bis der Völkerbund einschreite. Die "geographische Lage" und die "offenen Grenzen" gestatteten Frankreich nicht, seine Truppenzahl tatsächlich zu verringern. Dreimal im Laufe eines Jahrhunderts hätten feindliche Heere auf französischem Boden gestanden. In der Tat habe Frankreich doch schon abgerüstet, indem es die dreijährige Dienstzeit durch die einjährige ersetzt habe. (Praktisch sah die Abrüstung aber so aus: 1913 bei dreijähriger Dienstzeit 674 000 Mann, 1931 bei einjähriger Dienstzeit 578 000 Mann. Rüstungsausgaben nach dem Stande der Währung von 1931: 1913 – 9 Milliarden, 1927 – 9,2 Milliarden, 1930 – 15,8 Milliarden, 1931 – 19,7 Milliarden.) Die französischen Richtlinien für die bevorstehende Abrüstungskonferenz waren also, gemäß der Forderung: erst Sicherheit, dann Abrüstung, folgende:

1. Jeder Staat muß genügend bewaffnet bleiben, um noch vor Zugreifen des Völkerbundes gegen einen unprovozierten Angriff sich schützen zu können. 2. Die Rüstungen dürfen nicht unter die für die nationale Sicherheit notwendige Grenze herabgesetzt werden. 3. Keine Nivellierung oder automatische Gleichstellung der Rüstungen aller Staaten. 4. Schärfste Einhaltung des 5. Teiles des Versailler Vertrages, der für die vier Staaten Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien bestimmte Rüstungsverbote für alle Zukunft festlegte. 5. Alle Beschlüsse der Abrüstungskonferenz müssen auf der uneingeschränkten Anerkennung der internationalen Verträge aufgebaut sein. 6. Die Abrüstungskonferenz muß ein politisches System der Sicherheit schaffen, in dem sich die Staaten gegenseitig sofortige und wirksame Unterstützung garantieren. In Genf war man bestürzt. Man empfand die Denkschrift als einen außerordentlich schroffen Schlag gegen den ganzen Abrüstungsgedanken. Die Denkschrift war eine verschärfte Auflage des Genfer Protokolls von 1924 und des Abrüstungskonventionsentwurfs von 1930. Wie eine gewaltige Drohung hatte Frankreich sein hartes Nein aufgerichtet, eine Drohung [145] auch für die bevorstehende Londoner Konferenz, um zu verhindern, daß dort über Abrüstung gesprochen wurde. In Amerika ließ man alle Hoffnung sinken. Die Abrüstungskonferenz werde unter diesen Umständen zum Scheitern verurteilt sein. Man empfand die Denkschrift als einen schweren Schlag gegen Hoovers Politik. Doch der Präsident wollte nicht von seiner Forderung weichen: erst abrüsten, dann Schuldenrevision. Die englischen Times klagten, daß doch nun endlich die Kriegsmentalität zwischen Frankreich und Deutschland verschwinden müsse. In Deutschland aber forderte man unbeirrt Gleichberechtigung und Rüstungsgleichheit, und diese Forderung fand in Amerika, England und Italien großen Beifall. Frankreich arbeitete inzwischen fieberhaft an der Erweiterung seines Systems der Sicherheitsbündnisse gegen Deutschland. Wie der Krake auf dem Grund des Meeres seine acht schrecklichen Arme um sein unglückliches Opfer schlingt, um es auszusaugen und zu zermalmen, so umspannte Frankreichs vernichtende Sicherheitspolitik das wehrlose Deutschland. An der Donau hatte es seine Hand im Spiele, und nun vor allem arbeitete es in Moskau an einem französisch-russischen Nichtangriffsvertrag und brachte ihn zu einem vorläufigen Abschluß. Brüssel, Paris, Prag, Warschau, Moskau waren jetzt zu einem großen, konzentrischen "Sicherheitsring" gegen Deutschland zusammengeschlossen. Gleichsam als Auftakt zur Herbsttagung des Völkerbundes hielt der ehemalige Ministerpräsident und nachmalige Marineminister Leygues eine hochtönende Rede in Frankreich: die Abrüstungskonferenz sei in der geplanten Form ein Abenteuer und könne so nicht stattfinden. Sie könne nicht den Frieden festigen, und man könne sich glücklich schätzen, wenn sie ihn nicht kompromittiere. Frankreich müsse unbedingt auf dem Boden seiner Denkschrift verharren. Nichtsdestoweniger eröffnete der italienische Außenminister Grandi in der Vollversammlung des Völkerbundes am 8. September 1931 den Vorstoß gegen die französische Auffassung. Im Auftrage der Regierung Mussolinis hielt er eine große Rede, worin er forderte "unverzüglich einen wirksamen und wahrhaften Stillstand der Rüstungen, wenigstens während der [146] Dauer der Abrüstungskonferenz". Dies "würde den Völkern ein erstes Beispiel des guten Willens der Regierungen zeigen und würde anderseits für die Abrüstungskonferenz eine ehrliche und vertrauensvolle politische und psychologische Atmosphäre schaffen". Wenn der Völkerbundspakt seine wahre Bedeutung weiter behalten solle, so müßten die sich aus ihm ergebenden Verpflichtungen, die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten, die Abrüstung und die Sicherheit gewissenhaft eingehalten werden. Der Verzicht auf Gewalt und die Herabsetzung der militärischen Streitkräfte auf ein Mindestmaß seien die dringlichsten Forderungen der Gegenwart. Wenn in den internationalen Beziehungen die Möglichkeit von Gewaltlösungen nicht mehr bestehe, so habe damit auch das Problem der Sicherheit aufgehört zu bestehen. Es müsse festgestellt werden, daß der Völkerbundspakt den Völkern die Verpflichtung zur Abrüstung auferlege. Diese Worte wurden mit großem Beifall der Versammlung und der Presse der abrüstungsfreundlichen Länder aufgenommen. Nur Frankreichs Presse protestierte; erst Sicherheit, dann Abrüstung! Am 10. September äußerte sich der Vertreter Englands, Lord Robert Cecil, zu dem Problem. Die englische Regierung werde eine Vertagung der Konferenz nicht um einen Tag zulassen. Sie müsse ein Erfolg werden, jeder andre Ausgang sei undenkbar. Wenn auch Cecil infolge der englischen Finanzschwierigkeiten Rücksicht auf Frankreich nehmen mußte, so erklärte er zum ersten Male vor der Völkerbundsversammlung Englands Überzeugung, daß eine Revision der Friedensverträge nötig sei. Vorsichtig aber ergänzte er: es sei noch nicht die Zeit dazu. Briand, der hinterher sprach, erwähnte mit keiner Silbe die Abrüstungsforderungen Grandis und Cecils. Dann, am 12. September, kam Curtius zu Worte.

"Wenn jetzt endlich die Abrüstungskonferenz zusammentritt", sagte er, "so kann von den Deutschen dort nicht verlangt werden, daß sie sich mit einer Legalisierung der gegenwärtigen Rüstungsverhältnisse abfinden. Es muß für alle die gleiche Methode bei der [147] Herabsetzung oder Beschränkung der einzelnen Rüstungsfaktoren gelten." Das war denn doch zuviel! Briand und seine Delegation erklärten voll Zorn, durch diese deutsche Rede sei das Schicksal der Abrüstungskonferenz auf das ernsthafteste in Frage gestellt, da eine Überbrückung des deutsch-französischen Gegensatzes in der Abrüstungsfrage nun nicht mehr möglich sei. Ja, die Rede könne sogar sehr ernstlich auch die deutsch-französischen Annäherungsversuche gefährden. Der Matin schrieb: Curtius habe sich wie der Vertreter eines Landes benommen, das die Mittel in Händen habe, seine Politik selbständig festzulegen und das keine seiner Forderungen aufzugeben brauche. Sein Ton sei nicht so, wie ihn ein Reichsminister in der augenblicklichen Lage Deutschlands anwenden dürfe. Immerhin hatte der italienische Vorstoß, von Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland und der Schweiz unterstützt, einen gewissen Erfolg. Die Völkerbundsversammlung nahm einen, wenn auch stark verwässerten italienischen Antrag an, der ein Rüstungsfeierjahr forderte. Die Völker sollten vom 1. November 1931 bis 31. Oktober 1932 ihre Rüstungen nicht erhöhen. Es war ein Kompromiß der direkten mit der indirekten Rüstungsbeschränkung: die See- und Luftstreitkräfte sollten nicht durch Neubauten vermehrt werden, während für die Landheere eine Erhöhung des Heereshaushalts für laufende Etatsjahr ausgeschlossen sein sollte. Die Gemüter erhitzten sich doch sehr an dieser Frage, und wie es im Leben des einzelnen zu gehen pflegt, so ist es auch im Leben der Völker und Staaten: derjenige, der ein schlechtes Gewissen hat, schreit am lautesten. Es war ganz selbstverständlich, daß der östliche Trabant Frankreichs, die polnische Regierung, im Oktober dem Völkerbund eine Abrüstungsdenkschrift einreichte, die in jeder Beziehung dem französischen Memorandum ebenbürtig war. Nur dann könne Polen die Rüstungen herabsetzen, hieß es darin, wenn gleichzeitig ein neues System der Sicherheit geschaffen werde und die Gewähr geboten würde, daß die in den internationalen Verträgen den besiegten Staaten auferlegten Entwaffnungs- [148] bestimmungen nicht verletzt würden. Die polnische Regierung müsse das Gleichgewicht der militärischen Kräfte in Osteuropa fordern und insbesondere die Beseitigung gewisser militärischer Organisationen – gemeint war der Stahlhelm und die S.A. –, die unvereinbar seien mit einem allgemeinen System der Abrüstung. Der Völkerbund war arg verstimmt über die ungewöhnliche Schärfe, mit der die polnische Regierung Aufrechterhaltung der Versailler Entwaffnungsbestimmungen forderte. Die Aussichten für die Abrüstungskonferenz wurden recht ungünstig beurteilt. Und das war wohl der Grund, weshalb die angelsächsischen Staaten jetzt etwas zurückhaltender wurden. Als Laval in Amerika weilte und mit Hoover verhandelte, war wohl der Senator Borah der einzige, der an dem schroffen, antifranzösischen Standpunkt wegen Versailler Vertrag, Abrüstung und Weichselkorridor festhielt. Bei der Besprechung zwischen Laval und Hoover blieb die französische Abrüstungsthese vorsichtigerweise unberührt. Laval lehnte es rundweg ab, irgendwelche Zugeständnisse in Aussicht zu stellen, nachdem Hoover erklärt hatte, die sehr weitgehenden Sicherheitsforderungen seien unannehmbar für Amerika. Auch in England hatte man nur noch wenig Vertrauen. Man hätte es doch lieber gesehen, wenn vor dem Beginn der Abrüstungskonferenz zwischen Deutschland und Frankreich eine gewisse Einigung zustande kommen würde. In Regierungskreisen dachte man gar daran, die nahe heranrückende Konferenz doch noch zu vertagen.

Im Oktober und November veröffentlichte Mussolini in amerikanischen und englischen Zeitungen eine Abhandlung, worin er die Notwendigkeit eines zehnjährigen Abkommens zur Aufrechterhaltung des Friedens in Europa forderte.

"Die Abrüstungskonferenz, die auf den 2. Februar 1932 anberaumt [149] ist, ist von der denkbar größten Wichtigkeit. Es geht dabei nicht nur um das Dasein des Völkerbundes, sondern um das Schicksal der menschlichen Rasse. Ein tiefgefühlter Wunsch nach Erfolg muß sich hierbei mit einem aufrichtigen und zielbewußten Willen verbinden, auf daß die Abrüstungskonferenz nicht mißlinge: denn ihr Mißlingen könnte als der Auftakt zur Katastrophe aufgefaßt werden." Eindringlicher konnte es nicht gesagt werden. Grandi selbst weilte Mitte November bei Hoover und stellte dessen freundschaftliche Zustimmung in der Abrüstungsfrage fest. Indessen türmten sich doch Ende des Jahres solche Schwierigkeiten auf, daß man auch in Italien hin und wieder zweifelhaft wurde und eine Vertagung der Konferenz befürworten zu müssen glaubte.

Die Mehrheit des deutschen Volkes stand hinter dem General. Von den Nationalsozialisten bis zur Staatspartei war man darin einig, daß die andern abrüsten müßten, daß der scheinheilige Konventionsentwurf nie und nimmer von Deutschland als Verhandlungsgrundlage anerkannt werden konnte, daß man mit Entschlossenheit den maßlosen, ungerechtfertigten und gewalttätigen Widerständen Frankreichs begegnen mußte. Es bildete sich ein Arbeitsausschuß deutscher Verbände auf breiter Grundlage, der öffentlich mit gewaltigen Abrüstungskundgebungen auftrat. Ja, der "Stahlhelm" schloß sich mit den Frontsoldatenbünden Österreichs, Ungarns, Bulgariens Mitte [150] Dezember 1931 in Budapest zu einem großen mittelmächtlichen Block zusammen, dessen Aufgabe es war, auch in der Abrüstungsfrage einheitlich vorzugehen mit der Alternative: entweder Abrüstung der andern oder Wiederherstellung der allgemeinen Wehrpflicht in den europäischen Mittelmächten.

Die französische Presse fand diese Vorgänge ganz in der Ordnung. Wie kamen der franzosenfeindliche Amerikaner Houghton, der Elsässer Joos und der italienische Militarist Scialoja in Paris dazu, von Frankreich Abrüstung zu fordern? Ähnliche Vorgänge ereigneten sich kurz vor Weihnachten in Toulouse. Dort fand eine pazifistische Versammlung statt, in der auch eine Deutsche, Frau Frieda Perlen aus Stuttgart, sprach. Eine Gruppe der Action Française sprengte die Versammlung. Diese Vorgänge zeigten doch, wie sehr die öffentliche Meinung Frankreichs der Abrüstungskonferenz widerstand. Und dieser Umstand ließ die Engländer und Italiener die ganze Hoffnungslosigkeit der Lage erkennen, so daß sie einer Vertagung geneigt waren. Aber hiervon wollte die deutsche Regierung absolut nichts wissen. Schweren Herzens bereitete Henderson mit dem Generalsekretär des Völkerbundes, Drummond, Ende des Jahres die Konferenz vor, zu der 64 Regierungen eingeladen wurden. Besonders wichtig war die Bestimmung, daß nur die Beschlüsse, die einstimmig gefaßt wurden, gültig sein sollten. Man wollte Frankreich gegenüber jeden Schein des Zwanges vermeiden. In der zweiten Hälfte des Januar 1932 flammte der deutsch- [152] französische Abrüstungsstreit mit erneuter Heftigkeit auf. Vor der französischen Kammer erklärte Laval, alle Parteien in Frankreich hätten immer wieder betont, daß der Erfolg der Abrüstungskonferenz nur dann gesichert sei, wenn sie in einem engumgrenzten Rahmen stattfinde. Dieser Rahmen müsse sein: Achtung vor den Verträgen, Schiedsgerichtsbarkeit, Feststellung des Angreifers, gegenseitige Unterstützung bzw. Sicherheit. Es sei falsch, wenn man von Frankreich Schwäche als Nachgiebigkeit erwarte. Die übergroße Mehrheit des französischen Volkes war von dieser Rede begeistert. Als Laval das Parlamentsgebäude verließ, umdrängten ihn Abertausende in hellem Jubel. Laval mußte Polizeischutz in Anspruch nehmen, da er von den Begeisterten allzusehr bedrängt wurde. In der französischen Presse wurde ein großer Lügenfeldzug über deutsche Gegenrüstungen organisiert. Senator Eccard und General Bourgeois fabrizierten die Berichte. Paul Boncour setzte sich im Journal eifrig für das Genfer Protokoll von 1924, für den Konventionsentwurf von 1930 und für das Julimemorandum von 1931 ein:

"Die französische Regierung hat sehr richtig gehandelt, als sie in ihrer Note vom 15. Juli 1931 noch einmal ihrer Überzeugung Ausdruck gab, daß der Erfolg einer ins Gewicht fallenden Herabsetzung der Rüstungen nur dann erzielt werden kann, wenn in einschneidender Umstellung zu der politischen Seite des Problems der Begriff der gemeinsamen Aktion an die Stelle der individuellen Verteidigung und die Idee der internationalen Armee bzw. der Garantie für eine gegenseitige Unterstützung an die Stelle der nationalen Rüstungen tritt. Hierfür muß die französische Delegation in Genf so präzise Vorschläge machen, daß diese unbedingt diskutiert werden müssen und die für den Ablauf der Konferenz notwendige fundamentale Umänderung der politischen Atmosphäre herbeigeführt wird. Frankreich hat das Wort!"

"Wir verlangen Gleichberechtigung! Wir verlangen für alle die gleichen Methoden der Abrüstung und den gleichen Grad der Sicherheit. Zwischen hochgerüsteten Völkern liegen die Nationen, die nach den Bestimmungen der Friedensverträge abgerüstet sind und dadurch jede Sicherheit verloren haben. Dieser Zustand ist es, der die Welt nicht zur Ruhe kommen läßt. Ich kann mit Freude feststellen, daß Deutschland mit den italienischen Auffassungen über die Abrüstung weitgehend übereinstimmt. Wir danken Italien besonders, daß es den Grundsatz der Gleichberechtigung laut verkündet hat. Ich hoffe, daß Italien und Deutschland zu einem erfolgreichen Verlauf der Konferenz zusammenarbeiten können, denn sie sind sich einig in dem Gedanken, daß eine wirkliche und radikale Abrüstung notwendig ist." Doch von Paris tönte Lavals hartes Echo: Nein! Frankreich bleibe bei seiner bisherigen Haltung in der Abrüstungsfrage. Am Vorabend der Konferenz wurde in Paris das Programm entworfen: Der politische Ausschuß oder ein Sonderausschuß der Abrüstungskonferenz solle ein neues allgemeines Sicherheitsprogramm auf der Grundlage des 1924 gescheiterten Genfer Protokolls als Voraussetzung für die Annahme der Rüstungsherabsetzung durch Frankreich ausarbeiten. Die Hauptaussprache solle Ende März auf einen Monat bis nach den deutschen und französischen Parlamentswahlen vertagt werden. Nach der Pause sollen dann die drei großen Ausschüsse für Land-, See- und Luftabrüstung mit ihren Arbeiten beginnen. Am gleichen Vorabend der Konferenz hielt William Templer, Erzbischof von York und Zweiter Geistlicher des eng- [154] lischen Königreiches, in Genf von der Kanzel herab eine große politische Predigt: Henderson, Lord Cecil und zahlreiche Mitglieder einzelner Abordnungen befanden sich in der Kirche. Der Erzbischof verlas die berühmte Mantelnote der alliierten Mächte auf die Versailler Konferenz von 1919, wies auf die bindende Verpflichtung zur Abrüstung hin und betonte die Gleichberechtigung Deutschlands. Er wandte sich scharf gegen die Kriegsschuldklausel, sie müßte jetzt ausgelöscht werden. Die Schuld am Kriege treffe nicht eine einzelne Macht, nicht denjenigen Staat, der das Feuer in den Zündstoff geworfen habe, sondern diejenigen, die den Zündstoff zusammengetragen hätten. Und zwei Tage später, am 2. Februar, veranstaltete die englische Kirche in der riesigen Albert Hall zu London eine gewaltige Abrüstungskundgebung. Der Erzbischof von Canterbury, der nach der englischen Verfassung nächst dem König der oberste Diener des Staates ist, wies auf die Versprechungen hin, die Deutschland in Versailles hinsichtlich der Abrüstung gemacht worden seien. "Die Ehre verpflichtet uns, die heiligen, in Versailles übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, wonach die erzwungene Abrüstung Deutschlands der erste Schritt für eine Abrüstung der ganzen Welt sein sollte." Der Erzbischof von York unterstützte kräftig die Rede des obersten englischen Kirchenfürsten. Und am gleichen Vorabend der Konferenz stellte Italien den begonnenen Bau der geplanten Befestigungen an der Straße von Bonifat, zwischen Sardinien und Korsika, ein, um vor der Abrüstungskonferenz ein Beispiel von militärischen Verzichten zu geben.

Es war eine glänzende Versammlung von tausend Menschen, die unter den Völkern der Erde an hohen und höchsten Plätzen standen: 5 Ministerpräsidenten, 24 Außenminister, 28 Generale, 15 Admirale, über 800 Generalstabs- und Admiralstabsoffiziere, Militärattachés, zahlreiche hohe Beamte der Außenministerien waren anwesend. Alle Sprachen der Welt schwirrten durcheinander, wie seinerzeit beim Turmbau zu Babel. Prunkuniformen aller Länder strahlten in der Menge. Es schien, als gebe es keine Feindschaft mehr auf der Welt, da Freund und Feind so einträchtig beieinander saßen. Und dennoch lastete auf der Versammlung eine dumpfe Atmosphäre voller Spannungen, voll Mißtrauen und voll Pessimismus. Hier wurden Gegensätze zusammengezwungen, die nicht zusammenkommen konnten, es sei denn, daß die Welt zerbrach. Die Abgesandten der Welt rüsteten sich zu einem der elementarsten Kämpfe seit Jahrtausenden, dem Kampfe zwischen dem Willen zur Macht und dem Willen zum Recht. Energien prallten aufeinander von urwüchsiger Wucht. Und im Mittelpunkt dieses Weltkampfes stand der Gegensatz Deutschland–Frankreich. Mit unheimlichem Fanatismus knüpfte Frankreich sein Fangnetz. Gerade in diesen Tagen hatte es ein geheimes Abkommen mit Japan getroffen. Es ließ den Japanern freie Hand im mandschurischen Konflikt gegen China, unterstützte sie mit Geld und Waffen, dafür sollte Japan auf der Konferenz die französische These: erst Sicherheit, dann Abrüstung, vertreten. Das war ein Schlag gegen Deutschland und England zugleich, denn England hatte kein Interesse, daß Japan in China stark wurde. In Amerika erhob Senator Borah abermals seine grollende Stimme. Die bisher bekanntgewordenen Vorschläge und Anträge zur Konferenz gingen alle um den Kern herum. Der sei doch, eine wirkliche und für alle Länder gleiche Abrüstung unter internationaler Kontrolle zu schaffen. Ein Fehlschlagen der Konferenz würde eine völlige Abkehr Amerikas von den [156] europäischen Vorgängen zur Folge haben. Senator Johnson machte den Erfolg der Konferenz von zwei Voraussetzungen abhängig: von der ungesäumten Liquidierung des japanischen Vorgehens gegen China und von der Anerkenntnis der Gleichberechtigung Deutschlands in der Abrüstungsfrage. In Deutschland veranstaltete die Studentenschaft, der Stahlhelm große Kundgebungen. Die Kriegervereine des Kyffhäuserbundes hatten vom August 1931 bis Januar 1932 12 Millionen Unterschriften für die Abrüstung gesammelt. Der Stahlhelm, der Kyffhäuserbund, der Reichsoffiziersbund, der deutsche Offiziersbund, der Nationalverband deutscher Offiziere, die Frontkämpfervereinigung Österreichs, Ungarns und Bulgariens sandten Telegramme nach Genf, worin sie verlangten, daß die die Wehrhoheit der Mittelmächte beschränkenden Vertragsbestimmungen aufgehoben würden. Am 3. Februar eröffnete der Präsident Henderson, der im Herbst 1931 zurückgetretene englische Außenminister, die Konferenz. Seine Rede hatte er vorher dem Generalsekretär Drummond vorgelegt. Der hatte gegen verschiedene scharfe Formulierungen protestiert, so daß Henderson umfangreiche Stellen streichen mußte. Er wies auf die Abrüstungsverpflichtung hin.

"Gegenwärtig kann es nur eine Gleichheit der Rechte für jede Nation in der von uns gebauten freien Gesellschaft der Völker geben. Es kann nur die Brüderlichkeit aller Völker geben, die in Zukunft nicht mehr Feinde, sondern treue Freunde sein werden. Es kann nur jetzt die Freiheit für jedes Volk geben, sein Leben ohne Furcht vor Ungleichheit, vor Bedrückung oder Krieg leben zu können. Laßt uns die große, uns auferlegte Aufgabe in Angriff nehmen, laßt uns Entscheidungen fällen und die Nationen den ersehnten Höhen entgegenführen." Daran glaubten zwar nur die wenigsten, und so kam es, daß die Rede Hendersons recht kühl aufgenommen wurde.

Diese Note war erfüllt von dem rücksichtslosen Militäregoismus Frankreichs und von seinem Bestreben, den Völkerbund für Vorspanndienste zu benutzen. Der erste Teil forderte zunächst Internationalisierung der Zivilluftfahrt. So wollte man die Zivilluftfahrt Deutschlands, das keine Kriegsluftfahrzeuge haben durfte, unter eine internationale Kontrolle stellen, daß sie nicht für kriegerische Zwecke verwendet wurde. Ferner sollten Militärflugzeuge von mittlerer, noch festzusetzender Tonnage, zur Verfügung nur derjenigen Staaten bleiben, die sich verpflichten, sie dem Völkerbund im Falle eines gemeinsamen Vorgehens zur Verfügung zu stellen. Diejenigen Staaten, die Opfer eines Flugangriffes seien, sollten im Angriffsfalle unverzüglich von ihren Verpflichtungen befreit werden. Im zweiten Teil wurde gefordert, daß die schwere Artillerie und Linienschiffe von mehr als 10 000 Tonnen und Geschützen mit mehr als 20,3 Kaliber nur noch im Besitze derjenigen Staaten sein dürften, die gegenüber dem Völkerbund Verpflichtungen aus Artikel 16 übernähmen. Das kam in erster Linie Frankreich zugute. Der dritte Teil befürwortete Schaffung einer internationalen Polizei zur Verhütung des Krieges sowie Schaffung einer besonderen Streitmacht, die einem angegriffenen Staate unverzüglich zur Hilfe kommen müsse. Die internationale Polizeimacht müsse ständig zur Verfügung des Völkerbundes sein, der auch das Kommando über sie bestimme. Dieser Polizeimacht stehe das freie Durchzugsrecht zu und sie dürfe schon in Krisenzeiten die Gebiete besetzen, in denen ein Konflikt auszubrechen drohe! Der letzte Teil befaßte sich mit der Organisation des Friedens. Eine allgemeine Verpflichtung zur Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Kontrolle der Rüstungen aller Staaten, unbedingte Aufrechterhaltung der Entwaffnungsbestimmungen über Deutschland und weitgehende gegenseitige Sicherheitsverpflichtungen der Staaten zur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Lage seien notwendig. Es ließ sich kein listigerer und schlauerer Vorschlag denken, [158] wie Frankreich seine Politik durch den Völkerbund zu sanktionieren versuchte. Was das Genfer Protokoll von 1924, der Konventionsentwurf von 1930 und das Julimemorandum von 1931 gefordert hatten, all das kehrte hier wieder, übersteigert in diplomatischer Spitzfindigkeit. In England war man ungehalten. Hoover erklärte den Vorschlag für unannehmbar. Senator Borah bezeichnete ihn als das logische Erzeugnis des Versailler Vertrages und der anderen Friedensverträge, als einen Versuch, Europa in eine Zwangsjacke zu stecken. Der Popolo d' Italia höhnte, es sei ein schöner Kohl, womit Frankreich seine Vorherrschaft in Europa befestigen und die Konferenz torpedieren wolle. Der Neuyorker American bezeichnete den Vorschlag geradezu als eine Beleidigung der Abrüstungskonferenz, als einen jener schlauen Kniffe Tardieus, womit er andere Staaten einzuseifen pflege. Mit solchen Hintergedanken verscherze sich Frankreich das Recht, am Konferenztische zu sitzen. Die Teilnehmer der Konferenz faßten Tardieus Note als ein Ultimatum auf, sich Frankreichs Sicherheitsforderungen zu fügen oder die Konferenz zusammenbrechen zu lassen. Aber sie waren nicht willens, die Angelegenheit nach Frankreichs Wunsch als Sache des Völkerbundes zu behandeln, waren doch sehr maßgebende Staaten beteiligt, die keine Mitglieder des Völkerbundes waren.

"Ich erkläre hiermit, daß Deutschland als vollberechtigtes und vollverpflichtetes Mitglied des Völkerbundes vor dieser hohen Versammlung mit allem Nachdruck eintreten wird für eine allgemeine Abrüstung, für eine Abrüstung unmißverständlicher Art, wie sie im Völkerbundspakt für alle Mitglieder in gleicher Weise vorgesehen ist, eine allgemeine Abrüstung, die für alle Völker nach denselben Grundsätzen durchgeführt wird und für alle Völker ein gleiches Maß von Sicherheit schafft. Deutschland wird im Geiste weitgehender Solidarität und Verständigungsbereitschaft, aber auch unbeirrter Energie, diesem Ziele zustreben. Es bietet allen Völkern, die auf dieser hohen Versammlung vertreten sind, ehrlich seine Hand zur gemeinsamen Arbeit an diesem gemeinsamen Werke." Langer Beifall folgte den Worten des Kanzlers. In Deutschland, England und Amerika war man erstaunt über Brünings maßvolle Ruhe, und die Franzosen waren befriedigt.

"Wollen Sie von uns hier verlangen, daß wir durch einen frei einzugehenden Vertrag trotz des seinerzeit uns feierlich gegebenen Versprechens und trotz der bestehenden Gleichberechtigung aller Mitgliedstaaten des Völkerbundes alle Ungleichheit an Recht und Sicherheit aufrecht erhalten sollen, die Sie für sich selbst ablehnen würden? In dem ersten Abkommen über die Beschränkung und Begrenzung der Rüstungen, das von Österreich als vollkommen gleichberechtigten Partner unterzeichnet war, können wir den ersten Schritt zur Herstellung des organisierten Friedens in einer neuen Welt erblicken. Diesen ersten Schritt treten wir hier an!" Bei den weiteren Regierungserklärungen zeigte sich die Tschechoslowakei als Frankreichs treuer Vasall, während Dänemark den deutsch-italienischen Standpunkt vertrat und Spanien sich der Auffassung der angelsächsischen Mächte näherte. – Diese zweiundeinehalbe Woche dauernde Aussprache war der Auftakt der großen Abrüstungskonferenz. Drei Fronten standen hier gerüstet: Deutschland, Italien, Rußland, Österreich, Bulgarien, Ungarn, gefolgt von einer Schar Neutraler, war die eine. Frankreich, Japan, Polen, Tschechoslowakei und andere Trabanten war die zweite. Die dritte, mehr vermittelnd, stellten die angelsächsischen Großmächte, gefolgt von Spanien, dar, wobei sich allerdings schon ein Hinneigen Englands zu Frankreich erkennen ließ. Immerhin ging das, was die Mehrheit der Staaten forderte, weit über den Konventionsentwurf von 1930 hinaus. Jedoch Deutschlands Lage war nicht besonders günstig. Die Reichsregierung hatte den "psychologischen Augenblick" verpaßt. Statt daß Brüning der Versammlung, die darauf wartete, die konkreten deutschen Abrüstungsvorschläge unterbreitete, geschah dies erst über eine Woche später. Am 18. Februar überreichte der deutsche Führer der Abrüstungsdelegation, Botschafter Nadolny, die deutschen Vorschläge.

Als Nadolny die deutschen Vorschläge in französischer Sprache vor die Vollversammlung brachte, war kaum die Hälfte der Delegierten anwesend. Das Interesse war erheblich erlahmt, zahlreiche Delegierte waren bereits abgereist. Nadolny erntete nur einen außerordentlich dünnen Beifall. Allerdings stellte man fest, daß die deutschen Vorschläge sachliche Schärfe mit maßvoller Form verbanden. Die Konferenz hatte nun neben dem Konventionsentwurf und den französischen, amerikanischen, italienischen, russischen Vorschlägen auch noch den deutschen Vorschlag zu behandeln. Italiener und Engländer waren einverstanden, bis auf die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und der Grenzfestungen. Paul Boncour, der Führer der Franzosen, erklärte, die Vorschläge seien völlig unannehmbar für Frankreich, besonders, da die deutsche Regierung den von England und Amerika bereits grundsätzlich angenommenen Konventionsentwurf des Völkerbundes als Verhandlungsgrundlage ablehne. Frankreich, Belgien, Polen, Finnland und die kleine Entente beschlossen als Gegenvorstoß einen gemeinsamen An- [164] trag einzubringen, der im schroffen Gegensatz zu Deutschland als Hauptpunkt Überwachung der Herabsetzung der Heeresausgaben für alle Staaten fordern sollte.

Die deutsche Delegation hatte sich also bereit erklärt, den Konventionsentwurf als Rahmen für die Besprechungen zuzulassen. Sie fügte sich der Mehrheit der Konferenz, die beschloß, die Abrüstungsvorschläge aller Delegationen mit dem Konventionsentwurf zusammen zu besprechen. Das war ein Zurückweichen. Monatelang hatte die deutsche Regierung den Konventionsentwurf aufs schärfste bekämpft, weil er Deutschlands Gleichberechtigung nicht anerkannte und Frankreichs Sicherheit in den Vordergrund stellte, und jetzt plötzlich stimmte man der Einsetzung eines politischen Ausschusses, wie ihn Tardieu aus dem Konventionsentwurf her forderte, zu. An diesem 25. Februar 1932 war in Genf eine schwere Entscheidung gegen Deutschland, zu Frankreichs Gunsten, gefallen. Jetzt hatte Frankreich freie Bahn, als Vorbedingung für alle Abrüstungsforderungen politische Sicherheitsbürgschaften zu verlangen, die natürlich darauf hinzielten, den in Versailles geschaffenen Zustand nicht anzutasten. Tardieu war zufrieden. [165] Er hatte mit größerem deutschen Widerstand gerechnet. Monatelang hatte die Welt in Ängsten geschwebt, was da werden solle, wenn Deutschland fest auf seinem Standpunkte verharrte. Deutschland selbst löste das Problem, indem es großmütig wieder einmal seinen "guten Willen" bewies. Damit versöhnte Deutschland die angelsächsische und französische Gruppe miteinander, aber nicht die deutsche mit den andern. Der Pariser Populaire schrieb: "In wenigen Stunden hat die Konferenz sich selbst verurteilt. Der Abrüstungsgedanke ist fallen gelassen worden." Der Reichskanzler Brüning hatte den großen, hoffnungsvollen Kampf für Deutschland verloren, ehe er in sein entscheidendes Stadium trat. Das System der demokratischen Kompromisse hatte wieder einmal einen Triumph der Selbstverneinung gefeiert! – In den Einzelausschüssen gingen nun die Arbeiten der Konferenz mit der üblichen Verschleppungsmethode langsam weiter. Am energischsten drang noch der amerikanische Botschafter auf endliche Herbeiführung positiver Ergebnisse. Am 18. März vertagte sich die Konferenz bis zum 11. April. Der erste, siebenwöchige Abschnitt hatte keine praktischen Ergebnisse gebracht, sondern nur eine Stellung der Mächte zu den Abrüstungsfragen und den grundsätzlichen Fragen. Gibson verlangte noch, daß die Konferenz sogleich am 11. April beginnen sollte, ohne weitere Unterbrechung in fortlaufender Sitzung die Hauptfragen zu behandeln: Gleichberechtigung, vollständige Abrüstung oder lediglich Herabsetzung der Rüstungen, und die französischen Sicherheitsvorschläge. Er sagte: jetzt nun sei die Entscheidung über die Hauptfrage der Abrüstung unvermeidlich geworden. Nach menschlichem Ermessen konnte es kein Zurück mehr geben. – Plötzlich trat ein neues französisches Ränkespiel gegen Deutschland in die Erscheinung. Frankreich war aufs eifrigste bemüht, die Donaustaaten, insbesondere Österreich und Ungarn, in seine Gewalt zu bekommen. Seit Jahren befanden sich Österreich, Ungarn, Bulgarien, Südslawien, Rumänien in schweren wirtschaftlichen Nöten. Den Agrarstaaten fehlte die Möglichkeit, ihre landwirtschaftlichen Überschüsse zu verwerten, während die meisten Industrieerzeugnisse eingeführt wer- [166] den mußten. Dieser Zustand hatte Österreich besonders hart betroffen. Es stand vor dem wirtschaftlichen Ruin. Um ihm zu Hilfe zu kommen, hatte die deutsche Regierung Brüning-Curtius im Frühjahr 1931 den Plan einer Zollunion entwickelt. Das Projekt wurde durch Frankreich zu Fall gebracht durch einen Großangriff auf die österreichische und deutsche Wirtschaft.

Von Paris aus waren noch keinerlei direkte Verhandlungen über diesen Plan mit Wien geführt worden. An der Person des Außenministers Schober nahmen die französischen Politiker Anstoß. Er war durch das Projekt der Zollunion vorbelastet. Dennoch beunruhigten gelegentliche Zeitungsmeldungen die Bevölkerung, und die Heimwehren protestierten gegen eine neue Wirtschaftsversklavung, und der nationale Wirtschaftsblock lehnte mit aller Entschiedenheit den Donaubund ab. Ja, in Paris war man Anfang Januar 1932 auch schon so weit, den Plan fallen zu lassen. Bei seinen Bestrebungen, Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei zu einem Dreibund zu vereinigen, begegnete Berthelot, der Direktor des Auswärtigen Amtes in Paris, heftigem Widerstande Südslawiens und Rumäniens, und er fürchtete die Einwände Deutschlands und Italiens. Am 27. Januar 1932, gerade als der frühere Bundeskanzler Streeruwitz dem deutschen Reichspräsidenten einen Besuch abstattete und im Rundfunk mahnte, Deutschland möge Öster- [167] reich nicht vergessen, trat die Regierung Buresch in Wien zurück. Die Christlichsozialen verlangten, daß die Autorität der Regierung gestärkt werde. Buresch bemühte sich um ein neues Kabinett. Er wandte sich an den nationalen Wirtschaftsblock wegen Mitbeteiligung; aber er stieß auf Ablehnung, weil aus der neuen Regierung Schober als untragbarer Außenminister verschwinden mußte. Das sei kein außenpolitischer Kurswechsel, betonte Buresch, er halte nach wie vor an seiner Ansicht fest, ein Donaubund ohne Deutschland sei unmöglich. Dies versicherte Buresch auch in seiner Regierungserklärung vor dem Nationalrat am 4. Februar, aber die Sozialdemokraten, der nationale Wirtschaftsblock und der Landbund konnten nicht umhin, Zweifel zu äußern. War doch von christlichsozialer Seite gesagt worden, Schober habe auf Wunsch verschiedener Herren in Paris aus der Regierung verschwinden müssen. Mitte Februar rief Bundeskanzler Buresch die Wiener Diplomaten zu sich und entwickelte ihnen Österreichs verzweifelte Finanzlage. Österreich brauche Erweiterung seines wirtschaftlichen Arbeitsraumes; die Regierung müsse deshalb mit allen Nachbarstaaten und allen Staaten, die dazu bereit seien, in Verhandlungen über eine wirtschaftliche Annäherung eintreten. Für Österreich komme es zunächst vor allem darauf an, die Einfuhr zu beschränken und die Ausfuhr zu heben, was jedoch nur unter Aufhebung der Meistbegünstigung zu erreichen war. Daraufhin bot die deutsche Regierung den Österreichern Anfang März an, mit ihr über Vorzugszölle zu verhandeln, "wenn die Empfehlungen des Finanzkomitees des Völkerbundsrates und die Mitwirkung der andern Staaten die Möglichkeit begründen, Österreich Zugeständnisse für seine Ausfuhr unabhängig von den Folgen der Meistbegünstigung zu machen." Tardieu aber, der seit Ende Februar französischer Ministerpräsident war, stürzte sich wie ein Habicht auf sein Opfer. Er unterbreitete dem österreichischen Vertreter in Genf einen Plan, den er mit dem Engländer Simon und dem Italiener Grandi besprochen hatte, der aber der deutschen Reichsregie- [168] rung nicht mitgeteilt worden war. Deutschland sollte ausgeschaltet werden. In diesem Vorschlag war Frankreich bereit, Österreich eine Anleihe zu geben, forderte aber, daß Österreich zunächst mit Ungarn und der Tschechoslowakei, sodann auch mit Rumänien und Jugoslawien eine Zollunion eingehe. Frankreich glaubte also, daß das System der Vorzugszölle innerhalb der agrarischen Donaustaaten schon zur wirtschaftlichen Sanierung führen könne. Bulgarien fehlte unter diesen Donaustaaten. Aber alle Donaustaaten standen diesem Plane äußerst kühl gegenüber. Enthielt er doch verdächtige Reminiszenzen an die Habsburger Zeit vor 1918, wie sie von Frankreich übrigens auch seit 1931 genährt wurden. Auch die Wiener Regierung ließ in Berlin mitteilen, daß sie eine Donauföderation nur dann abschließen werde, wenn Deutschland einbezogen würde, und Deutschland erklärte seine Bereitwilligkeit, in den Wirtschaftsbund der Donaustaaten eintreten zu wollen. Tardieu erkannte, daß sein Vorstoß gescheitert war, und er ließ am 5. März 1932, etwas spät, in Berlin unter gleichzeitiger offizieller Bekanntgabe seines Planes erklären, Frankreich habe den Wunsch, daß sich Deutschland an den Arbeiten für den europäischen Südosten beteiligen möge. England verfolgte das Vorgehen Tardieus mit Mißtrauen, und Italien meinte, die Donau-Union könne doch nicht nur auf den Gedankenaustausch der fünf beteiligten Mächte gegründet werden, es müsse zugleich eine Aussprache darüber zwischen den Vertretern Frankreichs, Deutschlands, Englands und Italiens erfolgen. Und dieser Auffassung trat Mitte März auch Deutschland bei. Italien wie Deutschland waren der Ansicht, ein Donaubund ohne Beteiligung Deutschlands sei ein Unding. Macdonald war der Ansicht, zunächst überhaupt nur erst einmal die vier Mächte zu einer Konferenz zusammenzurufen. Er führte durch Lord Tyrrell, den englischen Botschafter in Paris, Franzosenfreund und Deutschenhasser, die Verhandlungen mit Tardieu und lud Ende März zu einer Viermächtekonferenz Anfang April in London ein. Das paßte dem tückischen Franzosen gar nicht, am liebsten hätte er Deutschland [169] und Italien von der Konferenz ausgeschlossen. Tardieu bereitete Macdonald Schwierigkeiten, so daß die Viermächtekonferenz zunächst um eine Woche verschoben, dann aber ganz aufgehoben wurde. Am 1. April hob die englische Regierung die Viermächtekonferenz auf und wollte lediglich eine Vorbesprechung der vier Mächte in London stattfinden lassen. Dann sollte die Zehnmächtekonferenz tagen, die vier Mächte mit den sechs Balkanstaaten zusammen. Die Viermächtebesprechung fand dann auch in der ersten Aprilwoche 1932 statt, hatte aber nur ein negatives Ergebnis. An dem harten Widerstande Deutschlands und Italiens scheiterten Tardieus Pläne. Das war immerhin ein Erfolg. Und dennoch siegte Frankreich durch seine Taktik, die es ja auch auf der Abrüstungskonferenz übte, die Lösung des ihm höchst peinlichen Problems auf unbestimmte Zeit zu vertagen. So kam die Donaufrage vorläufig zum Stillstand. In der Folgezeit bot Frankreich der österreichischen Regierung finanzielle Unterstützung an, aber unter der Bedingung des ausdrücklichen Verzichtes auf jeden Anschluß wirtschaftlicher oder politischer Art. Doch auch diese Verhandlungen kamen nicht vom Flecke. – Frankreich verfolgte unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Annäherung politische Ziele. Die Donaustaaten sollten zu einer Gemeinschaft französischer Trabanten werden. Aber das war ja nur eine Seite der französischen Bestrebungen. Sie hatte noch eine andre, unsichtbare: die Donauföderation als Sprengmittel für das Deutsche Reich zu benutzen. Das letzte Ziel aller französischen Politik seit den Tagen Ludwigs XIV. ist die Auflösung des Deutschen Reiches. Die Rheinbundpolitik Ludwigs XIV., Napoleons, Poincarés, Briands, Lavals und Tardieus war zu alle Zeiten dieselbe. Jetzt hatte sie ein neues Gesicht bekommen. Sie war eine Donaubundpolitik geworden. Infolge der Katastrophe des rheinischen Separatismus hatte Frankreich sein Augenmerk auf die Donau gerichtet. Rheinbund – Donaubund, dies oder das; der letzte Sinn war jedesmal: Zertrümmerung Deutschlands. Und wenn Tardieu sich energisch dagegen wehrte, daß Deutschland an der Donaukonföderation teilhatte, so wünschte er es ebenso sehr, daß [170] Bayern, der Donaustaat, sich daran beteiligen würde, denn dies würde den Zerfall des Reiches bedeuten. Ende Januar 1932 wurde der französische Generalkonsul in München, Graf d'Ormesson, zum Gesandten ernannt. Aufgabe dieses geschmeidigen Mannes war es, die unterirdische französische Rheinbundpolitik zu betreiben. Seine Waffe war das französische Gold. Er verfügte über unerschöpfliche Mittel, über einen Geheimfonds, womit er den ehemaligen katholischen Geistlichen Dr. Mönius, Herausgeber der Allgemeinen Rundschau, die besonders im Rheinland separatistische Politik betrieb, unterstützte. Fäden geistiger Verbindung liefen von d'Ormesson und Mönius zu dem Professor Friedrich Wilhelm Förster, einem berüchtigten Separatisten, der in Paris wohnte. Jedoch war die separatistische Bewegung in Süd- und Westdeutschland zu schwach, als daß sie eine kräftige Unterstützung für Tardieus Donaupläne gebildet hätte. Vor allem aber war das bedeutsam: Bayern war die wichtige Brücke zwischen Rheinbund und Donaubund. – Aber so war die Lage Deutschlands: seit dem Frühjahr 1931 ward es aufs ärgste bedrängt durch Frankreichs Vernichtungswillen, teils wirtschaftlich durch Verweigerung der Tributrevision, teils finanziell durch Rückziehung von Krediten, teils militärisch durch Verweigerung der Abrüstung und Forderung neuer Sicherheiten, teils politisch durch Verweigerung der Zollunion mit Österreich und durch den Plan einer neuen Donaukonföderation sowie durch die separatistischen Umtriebe in Süd- und Westdeutschland.

Am 6. Februar 1932 ließ der litauische Gouverneur Merkys plötzlich durch litauische Offiziere den Präsidenten Böttcher, welcher der deutschen Mehrheit angehörte, verhaften und im Auto nach Kowno ins Gefängnis bringen, angeblich wegen einer Reise Böttchers nach Berlin, die nach litauischer Behauptung dazu diente, Verhandlungen mit einer fremden Macht (d. h. Deutschland) gegen das Interesse Litauens zu führen. Litauisches Militär besetzte Memel und alle Bahnhöfe, begann sofort mit wildem Terror gegen das deutsche Volk. Eine mächtige Erregung ging durch Ostpreußen. In Tilsit, Königsberg und andern Städten fanden gewaltige Massenversammlungen gegen den litauischen Überfall statt. Die Reichsregierung legte beim Völkerbund sofort geharnischten Protest gegen den Rechtsbruch ein, und der Norweger Colban wurde beauftragt, mit einigen Juristen die Rechtsfrage zu klären. Während so die Zeit verschleppt wurde, drängten immer mehr Litauer ins Memelland, und in größter Schnelligkeit wurden die deutschen Beamten abgesetzt und ausgewiesen. Der litauische Außenminister Zaunius hatte inzwischen die Aufgabe, in Genf durch hartnäckigen Widerstand alle Beschlüsse zu sabotieren. Mit Protest nahm er, von Frankreich unterstützt, den Bericht Colbans, den dieser am 20. Februar vorlegte, entgegen und worin er folgendes forderte:

1. gewissenhafte Einhaltung sämtlicher internationaler Verpflichtungen für das Memelland, 2. dringende Maßnahmen zur Vermeidung jeder Verschärfung der Lage, 3. sofortige Bildung eines rechtmäßigen Direktoriums, das sich dem Landtag vorstellen und sein Vertrauen haben muß, 4. Klärung der Rechtsfrage, ob die Abberufung des Präsidenten Böttcher rechtsmäßig war oder nicht, durch den Haager Gerichtshof. Doch in Kowno selbst empfand man diesen Bericht Colbans als einen Sieg. Man hatte ja erreicht, was man wollte: durch Verweisung an den Haager Gerichtshof wurde die ganze Angelegenheit auf Monate verschleppt, und Litauen machte in- [172] zwischen mit Memel, was es wollte. Diese Verschleppung durch den Völkerbund erkannte auch der Präsident Böttcher, und so legte er, in gewisser Enttäuschung, am 23. Februar sein Amt nieder. Litauen aber höhnte den Völkerbund, indem es mit aller Energie in der Entdeutschung des Memellandes fortfuhr. Am 22. März löste der neue litauische Landespräsident Simaitis, unterstützt von seinen beiden litauischen Direktoren, den memelländischen Landtag auf. Die Neuwahlen sollten nach dem neuen litauischen Sejmwahlgesetz stattfinden, das nicht mehr die Kandidaten von politischen Parteien, sondern nur von wirtschaftlichen Organisationen gelten ließ, – denn Litauen wurde seit Herbst 1926 diktatorisch regiert. Dies sollte der Todesstoß für das Deutschtum in Memel sein. Denn jetzt setzte das litauische Gewaltregiment mit Wahlterror und Versammlungsverboten ein, und Massenausweisungen von Deutschen wurden verfügt. Bis 1. Mai 1932 sollten 600 Reichsdeutsche das Memelland verlassen, ja einige von ihnen wurden sogar verhaftet. Und dennoch brachten die Neuwahlen Anfang Mai 1932 trotz Terror einen deutschen Sieg! Das böse Beispiel Litauens wirkte auf Polen zurück. Der Stahlhelmtag in Breslau Anfang Juni 1931 hatte bereits die Polen verstimmt, und es gab daraufhin einen diplomatischen Notenwechsel zwischen Warschau und Berlin. Die stete Angst, die geraubten Gebiete Westpreußens, Posens und Oberschlesiens wieder zu verlieren, veranlaßte Polen, jede Abrüstung abzulehnen, aber ebenso energisch an der Entwaffnung Deutschlands festzuhalten und das Verbot des Stahlhelms zu fordern. Die Polen wurden um so nervöser, da in Deutschland immer lauter die Rückgabe des Weichselkorridors verlangt wurde und sogar Senator Borah in Amerika dafür eintrat. Alle Bemühungen Frankreichs um ein Ostlocarno waren fehlgeschlagen.

Und das geschah in Danzig! Infolge dieser unerhörten Drohungen ward das Volk Ostpreußens von ungeheurer Unruhe erfüllt. Der Provinzialausschuß forcierte Hilfe vom Reich, Stahlhelm und Studenten erklärten, daß sie den Kampf nicht scheuen würden für die Freiheit des ostpreußischen Landes. Aber Polen wurde nur noch ausfallender. Der polnische Schützenverband in Danzig hielt Kriegsübungen ab, Lieder wurden gesungen, worin schärfste Drohungen gegen Danzig und Ostpreußen ausgestoßen wurden. Und gleichzeitig wurden ausgesuchte polnische Truppen in der Stärke von zwei Armeekorps Ende Februar 1932 an der Grenze des deutschen Oberschlesien versammelt. In Ostpreußen ließen die Polen die Festungsanlagen Königsbergs ausspionieren. Der polnische Angriff auf Danzig wurde dadurch eröffnet, [174] daß die wirtschaftliche Autonomie der Hansestadt aufgehoben werden sollte und diese wirtschaftlich in den polnischen Staat eingegliedert werden sollte. Um diese Forderung tatkräftig zu unterstützen, erschienen am 9. März polnische Kanonenboote im Danziger Hafen. In den Straßen Danzigs nahmen während der folgenden Tage die polnischen Marinesoldaten immer mehr zu. Es war die Absicht Polens, der Freistadt die Zollverwaltung völlig zu entwinden; die Danziger Zollbeamten sollten auf Polen vereidigt und Polen unterstellt werden. Am Widerstande des Völkerbundskommissars Gravina scheiterte dieser Versuch. Um Deutschland auch von Rußland zu isolieren und zwischen beide Mächte Zwietracht zu säen, wurde von einer polnischen Organisation ein Subjekt angestiftet, das am 5. März 1932 auf den deutschen Botschaftsrat von Twardowski in Moskau einen Revolveranschlag verübte und ihn durch mehrere Schüsse verletzte. Doch die Untersuchung legte die polnischen Ränke klar zutage.

Die deutschen Regierungsstellen betrachteten die Lage in Osteuropa sehr ernst. General Groener sah sich veranlaßt, in der Osterausgabe der Königsberger Allgemeinen Zeitung Polen nachdrücklich zu warnen. Der Wehrminister versicherte, Ostpreußen sei nicht schutzlos fremden Mächten preisgegeben. Ein feindlicher Einfall in Ostpreußen, unter welchem Vorwand er auch erfolgen möge, stoße nicht auf passiven, sondern auf aktiven

Widerstand. –

Die Persönlichkeit Hindenburgs stand bereits seit langer Zeit im gewissen Sinne im Vordergrunde des öffentlichen Interesses. Es war bestimmt sehr verhängnisvoll für den Reichspräsidenten, daß er bereits sehr früh von den bürgerlich-demo- [175] kratischen Mittelparteien in Anspruch genommen wurde. Die Mitte war angenehm enttäuscht, daß der von dem nationalen Teile des Volkes gewählte Generalfeldmarschall sich so reibungslos in den seit 1919 gewordenen Zustand einfügte. Mahraun hob bereits 1927 den greisen Hindenburg als Führer der volksnationalen Mitte auf den Schild, und drei Jahre später schlug Mahraun vor, eine Volksabstimmung über die lebenslängliche Wahl des Reichspräsidenten von Hindenburg stattfinden zu lassen. Nach dem Ausfall der Septemberwahlen 1930 in Deutschland fürchtete Mahraun nämlich, daß die radikalen Parteien einen Bürgerkrieg heraufbeschwören könnten. Die einzige Persönlichkeit, die diese Gefahr bannen könne, sei Hindenburg an der Spitze des Reiches. Hindenburg war kein Demokrat. Persönlich lehnte er die Herrschaft der Masse ab. Sie war ihm zuwider. In ihm lebte noch das Bewußtsein von Herrentreue und Mannentreue, wie sie in letzter großer ritterlicher Verklärung das Verhältnis Bismarcks zu Wilhelm I. veredelte. Das war die Atmosphäre, in welcher Hindenburg zum Manne gereift war. In ihr lebte er noch als Reichspräsident. Er hatte es mit erlebt, wie seit 1871 eine erbärmliche Parteiwirtschaft durch Mißgunst, Feindschaft und Feilschen das Reich Jahr um Jahr geschwächt hatte, und eine tiefe Abneigung gegen dieses Treiben erfüllte ihn. Hindenburg, der Aristokrat, erblickte das höchste Ideal des Herrschers darin, daß er dem Volke ein Vater, ein Beschützer sein sollte. Diese Staatsauffassung des Präsidenten wurde vertieft durch seine soldatische Vergangenheit. Der Generalfeldmarschall hatte ein in langen Jahrzehnten bis ins kleinste ausgeprägtes Gefühl für Pflichterfüllung und Treue. In seinem Herzen war er Monarchist, aber es war in seinen Augen ein schändliches Verbrechen, nachdem er einmal die Vertrauensstellung als Reichsoberhaupt erhalten hatte, der Verfassung, die er beschworen, die Treue zu brechen. Das wäre unwürdig, unadlig gewesen. Was war denn Treue, wenn sie nicht gehalten wurde? Und darin stimmten ihm alle anständigen Deutschen bei. Den Generalfeldmarschall erfüllte ein gewisses Gefühl patriarchalisch-väterlicher Güte. Als Soldat lehnte er aber das [176] Massengetriebe des Parlamentarismus ab. Er hatte ohne Zweifel auch eine gewisse diktatorische Ader. Als Mensch und als Reichspräsident mußte er eine Übereinstimmung zwischen seinem Treuegewissen und seinem, die parlamentarische Massenherrschaft ablehnenden diktatorischen Willen herbeiführen. Dies gelang ihm mit Hilfe des Diktaturartikels 48 der Weimarer Verfassung.

War auch das Ideal Hindenburgs von der Treue eines Staatsmannes ein zeitlos deutsches Ideal, im 20. Jahrhundert ebenso geachtet und erstrebt wie im 19. oder 12. Jahrhundert, so war doch der Maßstab, den der Generalfeldmarschall an die deutschen Dinge legte, zeitlich durchaus veraltet. Er hatte seine Ansichten über Parteiwesen und Parteiherrschaft in dem halben Jahrhundert von 1870 bis 1918 gebildet, und da waren [177] sie zutreffend. Es entsprach aber nicht dem Fortschritt der Entwicklung, wenn er das ganz neue, junge, erst nach 1918 entstandene Gebilde der Nationalsozialistischen Partei mit den liberal-bourgeoisen-marxistischen Interessenverbänden der vergangenen Epoche identifizierte. Er schätzte die junge Bewegung, die ihrem Wesen nach keine auf Gegensatz und Verneinung beruhende Interessenvertretung, sondern eine Großvolkbewegung war, falsch ein und widersetzte sich selbst so dem Fortschritt. Indem er selbst seine gesetzmäßige, "parteilose" Diktatur ableitete aus einem Zustand, der an sich nur als letzte Erfüllung aus der Parteiwirtschaft des 19. Jahrhunderts heraus geboren war, stellte er die Vergangenheit als Bollwerk gegen die Zukunft auf. Da nun einmal nach seinem Prinzip keine Partei in Deutschland herrschen sollte, mußte er also, seiner Auffassung nach, auch die nationalsozialistische Bewegung ausschließen. Aber noch viel verhängnisvoller war es, daß sich die herrschenden Kreise des demokratischen Systems die Auffassung des Greises zu nutze machten, und nun mit Hilfe Hindenburgs einen widerlichen Parteikampf gegen die Rechtsopposition entfesselten. Der Reichspräsident Hindenburg wurde erfüllt von einer unbezwingbaren Abneigung gegen den Nationalismus. Systematisch prägte man dem Greise ein, das Volk werde im Bürgerkrieg versinken, wenn die Nationalsozialisten regieren würden. Mit der Starrheit des Alters hielt Hindenburg an dieser These fest, und darum schien es ihm höchste Zeit, zur verfassungsmäßigen Diktatur überzugehen, als die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen 1930 große Erfolge erzielt hatten. Ohne daß er es wußte und wollte, wurde der Reichspräsident als Werkzeug demokratischer Parteipolitik gegen die nationale Opposition mißbraucht. Diejenigen, welche die Verfassung von 1919 gemacht hatten, erkannten, daß diese Verfassung allein durch Hindenburg noch gerettet werden konnte, weil sie den bevorstehenden Kampf um diese Verfassung scheuten und fürchteten. Am tragischsten jedoch war es, daß Brüning das Vertrauen und die Gutgläubigkeit Hindenburgs mißbrauchte. Für Brüning war der Reichspräsident das demokratische Mittel zum [178] Zwecke der Errichtung einer Zentrumsdiktatur. Der Kanzler täuschte dem Präsidenten ein parteiloses, "überparteiliches" Regiment vor und trieb dabei ausgesprochene Zentrumspolitik; trotzdem ihm Hindenburg ausdrücklich zur Pflicht machte, keinerlei Parteibindungen einzugehen, blieb Brüning in dauerndem und engstem Zusammenhange mit seiner Partei und ließ sich von ihr beraten. Ja, noch mehr! Hindenburg wünschte, daß auch den Deutschnationalen eine gewisse Mitverantwortung an der Regierung übertragen wurde. Dieser Tendenz widersetzte sich Brüning zielbewußt, indem er den Präsidenten täuschte. Er erklärte Hindenburg, daß er, der Kanzler, den Deutschnationalen öfter angeboten habe, in die Regierung einzutreten, daß aber Hugenberg diese Angebote stets abgelehnt habe. Dies aber entsprach durchaus nicht den Tatsachen. Auch später, nach der Wiederwahl Hindenburgs, täuschte Brüning den Präsidenten. Er verschaffte sich Hindenburgs Zustimmung zu dem Verbot der nationalsozialistischen S.A. durch die Behauptung, diese Organisationen trieben hochverräterische Dinge, obwohl dafür nicht der geringste Beweis vorlag. – Diese Unaufrichtigkeit Brünings, welche die Niederzwingung der nationalen Opposition und die Errichtung der Zentrumsdiktatur bezweckte, brachte den ahnungslosen Reichspräsidenten um einen großen Teil seiner Sympathien, die er einst in den nationalen Volkskreisen genoß. Ahnungslos, überzeugt, das Beste zu tun, geriet der greise Feldmarschall, umgarnt und umstrickt von unsichtbaren Fesseln, in die bedenklichste Lage vor dem deutschen Volke. –

Die Nationalsozialisten verfolgten schon längst mit Unmut, welchen Kurs Hindenburg mit und wider seinen Willen steuerte. Hatten sie ihm es schon verübelt, daß er seinen Namen unter den Westpakt von Locarno gesetzt hatte, so waren sie noch viel mehr verstimmt, daß er auch den Youngplan angenommen hatte und sich so in ganz offenen Gegensatz zur nationalen Bewegung gebracht hatte. Als er nun gar anfing, diktatorisch zu regieren und mit der Notverordnung vom März 1931 durch wesentliche Beschränkung der politischen Freiheiten insbesondere die Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung zu hemmen suchte, da war der Bruch vollkommen. Die Reichsleitung in München faßte eine Entschließung, worin sie von Hindenburg die Zurücknahme verlangte. Er solle "die Grundrechte der Verfassung gegen die Gesetzesbrüche der parlamentarischen Mehrheitskoalition verteidigen", oder, wenn er das nicht könne oder wolle, solle er zurücktreten. Anfang Mai 1931 sagte Frick ganz offen, man müsse Hindenburg, der nicht von seinen Ratgebern, dem Staatssekretär Meißner, den Ministern Severing, Wirth, Braun, gewählt sei, in aller Ehrerbietung, aber auch mit aller Entschiedenheit bitten, sein Amt niederzulegen. Schon im April 1931 hatte Schifferer, als Antwort auf die nationalsozialistische Entschließung, seinen Vorschlag wiederholt. Dieser schien auch Brüning und Hindenburg selbst sehr geeignet. Sie fürchteten die Hitzigkeit des Wahlkampfes und die Entscheidung des erbitterten und tobenden Volkes, die vielleicht gegen die Machthaber ausfallen konnte. Sie sagten, sie wollten die Persönlichkeit Hindenburgs nicht den Widerwärtigkeiten eines Wahlkampfes im Volke aussetzen. Brüning betonte außerdem, infolge außenpolitischer Notwendigkeiten müsse die "Stabilität der Regierungsgewalt" gesichert sein. Ein Präzedenzfall ereignete sich in Österreich. Im Oktober 1931 sollte der Bundespräsident neugewählt werden, durch das Volk. Aber man umging die Wahl. Die Bundesversammlung wählte am 9. Oktober den bisherigen Bundespräsidenten Miklas wieder. Die Germania, das offiziöse Brüningorgan, [180] meinte hierzu, die österreichischen Sozialdemokraten hätten durch den Verzicht auf eine Volksbefragung einen Beweis staatspolitischer Einsicht erbracht, der unter den obwaltenden Krisenumständen einem Gebot der Vernunft entspreche. Man könne hieraus Parallelen für die deutsche Präsidentenwahl ziehen.

Mitte Dezember standen die Dinge so, daß nur das Zentrum und sein rechter Flügel, die bürgerliche Mitte, für den Regierungsplan eintraten. Doch Brüning verlor nicht den Mut, er äußerte nochmals den Wunsch der Regierung, der Reichstag möge sich aussprechen, "ob es nicht nützlicher sei, die Reichspräsidentenwahl auf einen ruhigeren Zeitpunkt zu verschieben und die Amtszeit Hindenburgs um etwa ein Jahr zu verlängern". Da schoß noch einmal ein kalter Gegenstrom in die Regierungsbemühungen. Die Landwirtschaftskammer Ostpreußens, der Provinz, die Hindenburg 1914 von den Russen befreit hatte, forderte am 15. Dezember den Rücktritt des Reichspräsidenten und der Reichsregierung. Der preußische Ministerpräsident Braun löste darauf die Landwirtschaftskammer auf und ordnete Neuwahlen an. Mit diesem Beschluß habe die Kammer ihre Befugnisse überschritten. (Die Neuwahl fand Anfang April 1932 statt und brachte den Nationalsozialisten zwei Drittel aller Mandate.) [181] Nach Ablauf des weihnachtlichen Gottesfriedens nahm Brüning die Besprechungen mit den Parteiführern wieder auf, und zwar in der Richtung, daß eine Neuwahl auf sieben Jahre durch den Reichstag zustande kommen sollte. Breitscheid und Wels erklärten im Namen der Sozialdemokratie, die Partei wolle zustimmen, wenn der nationalen Opposition für ihre Zustimmung keine Gegenleistungen versprochen würden. Das war auch Hindenburgs Wunsch. Nun war es soweit, daß der bürgerliche rechte und der sozialdemokratische linke Flügel mit dem Zentrum und der Regierung einig waren. Das waren aber insgesamt nur 350 Stimmen im Reichstag. Doch das beabsichtigte Gesetz war verfassungsändernd, und insofern war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Es mußten also 386 Stimmen im Reichstag dafür abgegeben werden. Von den Kommunisten waren die fehlenden 36 Stimmen nicht zu erwarten, also mußte die Regierung Bundesgenossen bei den 150 Abgeordneten der nationalen Opposition suchen! Zwischen dem 6. und 12. Januar fanden die Besprechungen zwischen Brüning, Groener, Hitler und Hugenberg statt. Hitler erhob Bedenken gegen eine parlamentarische Wiederwahl Hindenburgs aus verfassungsrechtlichen und politischen Gründen. Hitler erklärte, nur dann vielleicht über den Plan verhandeln zu können, wenn der Reichstag neugewählt würde, dies sei infolge außenpolitischer Gründe nötig. Er forderte aber einen neuen Reichstag, um die Regierung Brüning stürzen zu können. Hugenberg machte geltend, er könne einem vom Zentrum ausgehenden Vorschlage nicht zustimmen, wenn dem schon die Sozialdemokraten zustimmen. Der gegenwärtige Reichstag entspreche nicht der Volksmeinung, und ein parlamentarischer Wahlakt sei keine Vertrauenskundgebung für den Reichspräsidenten, sondern für die von den Deutschnationalen bekämpfte Brüningregierung. Hitler und Hugenberg kamen so nach gemeinsamer Besprechung zur Ablehnung des Regierungsvorschlages; diese Ablehnung war keineswegs gegen den mit aller Hochachtung behandelten Hindenburg, sondern lediglich gegen die Regierung Brüning gerichtet. Hindenburg ersuchte darauf Brüning, von weiteren Bemühungen Abstand zu nehmen. [182] Inzwischen war eine gewisse Annäherung des Reichswehrministers an die Nationalsozialisten erfolgt. Während Brüning und Hitler Noten über ihre gegensätzlichen Standpunkte wechselten, gab Groener Ende Januar 1932 einen Erlaß heraus, wonach auch Nationalsozialisten in die Reichswehr eintreten durften. Bisher war ihnen dies versagt. Dieser Erlaß Groeners zeigte, welche Rolle die Nationalsozialisten im Staate bereits spielten. Zwei Jahre vorher hatte derselbe Reichswehrminister die Nationalsozialisten als hochverräterische Staatsfeinde gebrandmarkt und ihren Eintritt ins Heer versagt. Im Herbst 1930 wurde sogar ein Prozeß gegen Nationalsozialisten wegen Zersetzungstätigkeit in der Reichswehr geführt. Jetzt war die Hitlerbewegung eine Macht im Staate, und der Erlaß Groeners war gewissermaßen auch symptomatisch für die Bedeutung, die der Partei Hitlers für die bevorstehenden Wahlen zukam. Die Vorbereitungen zur Reichspräsidentenwahl traten Anfang Februar 1932 in ihre letzte Phase. In Berlin ward ein "überparteilicher" Hindenburgausschuß unter Vorsitz des "überparteilichen", aber von demokratischer Gesinnung erfüllten, seit Frühjahr 1931 zum Oberbürgermeister von Berlin gewählten Sahm gegründet. Dieser Ausschuß erklärte, daß er keine Beziehungen zu Parteien, aber um so engere Beziehungen zur Regierung habe. Er ließ in allen deutschen Städten Listen auslegen, in denen sich die Freunde Hindenburgs einzeichnen sollten. Die Namen der Eintragenden gingen bereits in den ersten Tagen in die Millionen. Auch unter den Hochschullehrern wurde in diesem Sinne gearbeitet. In Halle, in Marburg, in Jena erklärte sich etwa die Hälfte der Hochschullehrer für Hindenburg. Die Sozialdemokratie begann eine matte Propaganda für Hindenburg. Sie war nicht mit dem Herzen dabei. Sie riet ihren Anhängern, wenn sie Hindenburg nicht aus Liebe wählen könnten, sollten sie ihn aus Haß wählen – aus Haß gegen die nationalen Volksteile. Die große Stunde der Sozialdemokratie war vorüber: sie hatte keinen eigenen Mann und Führer mehr, sie segelte in Brünings Schlepptau. Es machte der Parteileitung Schwierigkeiten, die Massen für Hindenburg zu gewinnen. Besonders stark war der Widerstand innerhalb der sozialdemokratischen Gewerkschaften. [183] Und dann kamen die Absagen an Hindenburg: die Nationalsozialisten, die Deutschnationalen, der Stahlhelm, die Vaterländischen Verbände. Im Kyffhäuserbund gab es Zwietracht, weil der Vorsitzer, General Horn, Hindenburg empfahl, die Mehrheit der Vereine ihn aber ablehnte. Der Reichslandbund erhob sich gegen Hindenburg, gegen den Sahm-Ausschuß. Der Adelsmarschall von Berg-Markienen trat vom Vorsitz der Adelsgenossenschaft zurück, weil er für Hindenburg plädiert hatte und auf die Ablehnung der Mitglieder gestoßen war.

So trennten sich die Wege. Hugenbergs Harzburger Front, die nur ein kümmerliches Dasein geführt hatte, war endgültig zerbrochen. Wie schon beim Youngplan-Volksbegehren 1929, so war auch Hugenberg diesmal gescheitert in seinen Bemühungen, Führer der nationalen Opposition zu sein. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei stellte jetzt Adolf Hitler als Präsidentschaftskandidaten auf. Da er noch staatenlos war, wurde seine Einbürgerung nachgeholt. Der nationalsozialistische Minister Klagges in Braunschweig betrieb die Aktion. Er ernannte Hitler zum Regierungsrat und braunschweigischen Geschäftsträger in Berlin. Die Deutschnationalen entschieden sich für Düsterberg. Hugenberg gab seiner Parteikandidatur ein unparteiisches Gepräge, indem er Deutschnationale Volkspartei und Stahlhelm, was im Grunde dasselbe war, als "Schwarz-weiß-roten Block" dem Volke vorstellte. Ein kurzes Zwischenspiel bildete die viertägige Reichstagssitzung vom 23. bis 26. Februar 1932, die schon ganz von den [184] heftigen Gegensätzen der heraufziehenden Präsidentenwahl beherrscht war. Gleich zu Beginn wurde der Nationalsozialist Göbbels wegen einer ungemein scharfen Rede gegen die Kandidatur Hindenburgs ausgeschlossen. Als Brüning seine Verteidigungsrede gehalten hatte, schritt man zur Abstimmung. Die Mißtrauensanträge der Nationalsozialisten, Deutschnationalen, der Deutschen Volkspartei und der Kommunisten, für welche auch die Landvolkpartei und die Sozialistische Arbeiterpartei gestimmt hatten, wurde mit 289 gegen 264 Stimmen abgelehnt, auch wurden die Anträge auf Reichstagsauflösung mit 299 gegen 228 Stimmen abgelehnt. Darauf verließ die nationalsozialistische Fraktion den Saal. Immer mehr setzte sich die Auffassung durch, daß der Reichstag unfähig sei, seine Aufgaben zu erfüllen. Das stellte der Zentrumsabgeordnete Bolz fest. Dennoch aber scheute sich die Regierung, ihn aufzulösen. Er wurde aber auf unbestimmte Zeit vertagt. Der demokratische Parlamentarismus war in Starrkrampf verfallen.

Man wollte ritterlich kämpfen. Der ritterliche Kampf äußerte sich in Verboten nationalsozialistischer Zeitungen von Staats wegen, in Versammlungsverboten und ‑auflösungen, in einseitiger Begünstigung des mittelparteilichen Kandidaten Hindenburgs, der im Rundfunk seine Politik verteidigen durfte, während den anderen Bewerbern dies versagt war, in einer verbissenen Verschärfung des heimlichen Bürgerkrieges. Man scheute auch vor häßlichen persönlichen Verleumdungen nicht zurück. So wurde Hitler entgegen aller Wahrheit als Deserteur beschimpft, obwohl es bekannt war, daß er vier Jahre lang an vorderster Front gekämpft und hohe Auszeichnungen dafür erhalten hatte. In den meisten deutschen Großstädten sprach Hitler vor zehntausenden begeisterter Zuhörer. Derart gewaltige Kund- [185] gebungen wie diejenigen Hitlers hatte Deutschland noch nicht erlebt. Sie wirkten geradezu wie antike Volksversammlungen, auf ausgedehnten Plätzen unter freiem Himmel ein Menschenmeer, einig in seiner Begeisterung, keine Unterschiede, keine Gegensätze mehr kennend.

Düsterberg und Hugenberg veranstalteten große Kundgebungen, die Minister, auch Brüning, sprachen für Hindenburg. Dennoch war die Hindenburgfront nicht geistig geschlossen. Die Volkspartei gab die Parole aus: Für Hindenburg gegen Brüning, die Sozialdemokraten forderten: Für Hindenburg gegen Hitler. So strebten Dingeldey und Wels auseinander, und Brüning hielt die Zügel der Gegensätzlichen in seiner Hand. Das waren eben Gegensätze, unter denen die Republik schon seit Monaten zu bersten drohte. Wie denn der Reichsinnenminister Groener erklärte, die Nationalsozialisten seien nicht staatsfeindlich, der preußische Innenminister Severing aber das Gegenteil behauptete!

Um zu illustrieren, wes Geistes Kind die Eiserne Front, die für Hindenburg eintrat, war, soll ein Bericht von einer Kundgebung in Kassel am 11. März 1932 gegeben werden. Zunächst erklärte hier der Reichsbannerführer, Sozialdemokrat und frühere thüringische Ministerialrat Seele: Der Tag könne sehr bald kommen, "wo wir mit unsern Fäusten und Leibern zu kämpfen haben werden. Wir werden, wenn dieser Kampf auch noch so schwer werden und noch so viele Opfer kosten sollte, ihn zu Ende kämpfen, bis zur Errichtung eines sozialen Staates". Philipp Scheidemann knüpfte an seine am 11. September 1919 ausgegebene Parole an: Der Feind steht rechts! Eine Rechtsorientierung der Reichsregierung würde schon am ersten Tage den Bürgerkrieg bedeuten. Er beklagte, daß man mit den Kommunisten nicht wenigstens eine Viertelstunde vernünftig reden könnte; dann hätte man doch Hindenburg nicht gebraucht! Und schließlich sprach als Vertreter der Eisenbahner-Hammerschaften das Hauptvorstandsmitglied des Einheitsverbandes der Eisenbahner, Jahn:

"Die Fronten sind klar: wer nicht mit uns ist, ist gegen uns und wird rücksichtslos und restlos zu Boden geschlagen werden. An die Kommunisten richte ich in diesem Augenblick die Frage: Wollt ihr die Faschisten schlagen? Wenn ja, dann kommt her zu uns zu gemeinsamem Kampf. Wir sagen es mit vollem Bewußtsein der Tragweite dieser Worte: der Faschismus wird auf keinen Fall zur Macht gelangen, weil wir von der Eisernen Front es nicht wollen. Man hat uns Eisenbahner mit Recht als die Avantgarde der Eisernen Front bezeichnet, weil man weiß, wie groß unsere Macht ist. Wir werden die Faust an der Gurgel des Staates halten, den wir schützen als Voraussetzung zum sozialistischen Staat. Wir drehen aber jeden, der uns nicht paßt, den Gashahn ab. Heute rufen wir, morgen schlagen wir!" Dann fand die Vereidigung des "Antifaschistischen Regiments der Eisernen Front" statt. Ihr ging das Kommando voraus: "Die Fahnen hoch!" Und die roten Fahnen des Umsturzes erhoben sich. – Welche Gegensätze im Namen Hindenburg! Der Aristokrat, [187] der seine Treupflicht gegenüber der Verfassung so gewissenhaft erfüllte, daß sie zur Ungerechtigkeit für weite Volkskreise wurde, und der Prolet, der fähig war, brutal und gewissenlos die Verfassung zu brechen, wenn dies seinen egoistischen Wünschen entsprach!

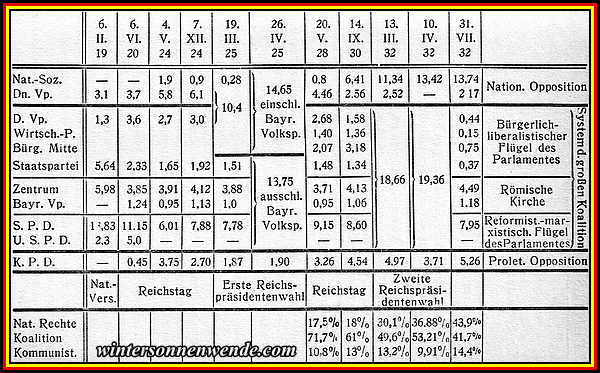

Die meisten Stimmen erhielt Hindenburg in Süd- und Westdeutschland, in den Domänen der Bayrischen Volkspartei, des Zentrums und der Demokratie. Auch Hamburg, Leipzig, Dresden-Bautzen, Oppeln hatten Hindenburgmehrheiten. Die folgenden Tabellen mögen dies veranschaulichen. Die Zahlen geben die Vonhundertteile der abgegebenen gültigen Stimmen an:

In den westdeutschen Wahlkreisen, Westfalen-Nord und ‑Süd,

Düsseldorf-Ost und ‑West, Köln-Aachen,

Koblenz-Trier, Hessen-Nassau erhielten die Parteien Hitlers, Hindenburgs, Düsterbergs und Thälmanns folgende Stimmanteile: