|

[Bd. 5 S. 206] 4. Kapitel: Scheitern der Regierungspolitik. Die demokratische Gewalt im verschärften Kampf mit ihren Gegnern.

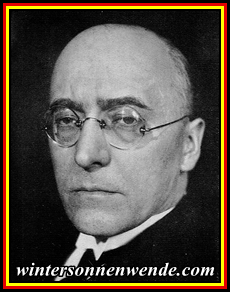

Moldenhauer hatte den ehrlichen Willen, das von Hilferding überkommene Erbe wieder in geordnete Zustände zurückzuführen, aber er hatte dabei mit dem entschlossenen Widerstand der Sozialdemokraten zu rechnen. Moldenhauers Erkenntnis war, daß durch die Ende 1929 einsetzende Erschwerung der Kapitalversorgung, d. h. der Borgwirtschaft, die Initiative der deutschen Wirtschaft und der öffentlichen Hand erlahmt sei, da sie über keine liquiden Mittel mehr verfügten. Die Hilferdingsche Finanzpolitik habe an zwei großen Irrtümern gelitten: zunächst glaubte Hilferding außerordentliche Ausgaben durch Anleihen zu decken, aber es war kein Geld mehr da, was für die Anleihen gegeben wurde! Sodann glaubte er, Mehreinnahmen zu erzielen, indem er die Steuern erhöhte. Diese beiden Allheilmittel, Anleihe und Steuererhöhung, hatte [207] Hilferding, wie wir sahen, im Frühjahr und Winter 1929 angewandt – ohne Erfolg. Moldenhauer aber ist überzeugt, daß der Wirtschaft, deren zu starke Anspannung zum Sinken der Konjunktur geführt oder sie zum wenigsten verschärft habe, geholfen werden müsse, anderseits müßten die Fehlbeträge im Reichshaushalt, welche die stattliche Höhe von 700 Millionen erreicht hatten, gedeckt und ein ausgeglichener Etat hergestellt werden. Nur dann, so meinte der Finanzminister, könne die deutsche Wirtschaft die Kraft finden, die Verpflichtungen des Youngplanes, die zwar eine Erleichterung gegenüber dem Dawesplan, aber noch immer eine schwere Vorbelastung der deutschen Wirtschaft vor allen andern Wirtschaften bildeten, zu erfüllen. Moldenhauer hatte sich eine große Aufgabe gestellt: Deckung für 700 Millionen des vergangenen Jahres zu schaffen und für das laufende Jahr einen Etat von 11.114 Millionen sicherzustellen, der um 400 Millionen größer war als der vorjährige! Es wurden nämlich von Moldenhauer unter anderem mehr verlangt: 30 Millionen für Krisenfürsorge, 30 Millionen für werteschaffende Arbeitslosenfürsorge, 40 Millionen für Kriegsbeschädigte, 50 Millionen für den Etat der Reichswehr. Der Reichsrat war damit einverstanden. Sanierung der Finanzen, Entlastung der unter ungeheurem Steuerdruck darniederliegenden Wirtschaft durch Steuersenkungen und Reform sowie Verbilligung der Arbeitslosenversicherung waren die Ziele, die sich Moldenhauer steckte. Die Sanierung der Finanzen wünschte wohl das Volk, aber mehr beiläufig, hauptsächlich lag sie der Regierung am Herzen. Über die Steuersenkungen lachte man, kein Mensch in Deutschland glaubte daran! Die Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung rief den Zorn und die Gegnerschaft der Gewerkschaften hervor. Diese widersetzten sich mit allen Kräften derartigen Versuchen und verlangten vom Reiche, daß es für die Defizite in der Arbeitslosenfürsorge aufkommen sollte. Das war auch die Ansicht des sozialdemokratischen Reichskanzlers Müller. Es stellte sich heraus, daß die Arbeitslosenfürsorge für das neue Jahr einen Zuschuß von wenigstens ¼ Milliarde erfordern würde. 150 Millionen könnte man durch den Verkauf von [208] Reichsbahnvorzugsaktien flüssig machen. Wie aber sollte man die restlichen 100 Millionen beschaffen? Moldenhauer schlug Verbilligung auf dem Wege der Reformen, d. h. Abbau der Leistungen vor. Er vertrat hiermit eine langgehegte Forderung der kapitalistischen Privatwirtschaft, und die Deutsche Volkspartei, die sich entschieden gegen eine Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung wehrte, stand als treibende Kraft hinter dem Minister. Das lehnte die Sozialdemokratie ab. Schroff wie je zuvor standen sich in diesem Punkte die kapitalistischen und sozialistischen Tendenzen gegenüber. Ein anderer Vorschlag wollte die Lösung der Frage der Versicherungsanstalt überlassen. Sie sollte entscheiden, ob auf dem Wege der Beitragserhöhung oder der Leistungsherabsetzung ein Ausgleich zu erreichen sei. Ein dritter Vorschlag forderte kategorisch Beitragserhöhung, aber keine Leistungsverminderung. Schließlich wurde vorgeschlagen, die Festbesoldeten zu einem einmaligen Notopfer heranzuziehen.

"Was müßten wir für schlappe Kerle in der Regierung sein, wenn wir nicht die nötigen Abwehrmaßnahmen gegen den dem Staate angedrohten Schlag vorbereiten würden? Wir legen das Republikschutzgesetz [209] vor, weil wir wollen, daß weder Arbeiter vor die Karabiner der Schutzpolizei kommen, noch die Schutzpolizeibeamten von Verhetzten totgeschossen werden. Der Machtkitzel der kommunistischen Gewalthaber wird einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Man wird es ihnen unmöglich machen, wochenlang in dieser Tonart zu hetzen. Das gilt auch für die Nationalsozialisten... Mit dem Republikschutzgesetz soll verhindert werden, daß die Machtmittel des Staates vorzeitig abgenutzt werden." Da aber erhob sich der Widerspruch der Deutschnationalen. Als der Abgeordnete Everling zu sprechen begonnen hatte, verließ Severing den Saal. Das reizte die Kommunisten zu lärmendem Tumulte. Als Severing zurückkehrte, setzte Everling seine Rede fort. Man wolle heute den Rest der inneren Freiheit zerschlagen. Die letzte Säule des Rechtsstaates, die Justiz, sei in Gefahr. Das System wolle gegen die Opposition den politischen Kampf mit anderen Mitteln fortsetzen. Wenn Severing erkläre, die staatsbürgerliche Sicherheit sinke täglich mehr, erkläre er nur den Bankrott seines eigenen Systems. Auch der Nationalsozialist Göbbels bekämpfte das Gesetz. Es sei nur dazu bestimmt, die Korruption dieser Republik zu schützen. Der Redner der Christlich-Nationalen Bauernpartei, Wendhausen, erklärte, man wolle das Volk mundtot machen. Ehrlichkeit und Freiheit sollten durch Gummiknüppel und Maschinengewehre unterdrückt werden. Seine Partei wolle das jetzt herrschende undeutsche System durch ein deutsches System der Sauberkeit ersetzen. Dennoch wurde das Gesetz durch die Regierungsparteien angenommen. Das hatte die Folge, daß die Opposition sich nun allen Deckungsvorschlägen der Regierung für das Defizit des Reichshaushaltes noch unzugänglicher zeigte. Am 26. März erklärte der Deutschnationale Abgeordnete Schultz-Bromberg im Reichstag beim Streit über den Nachtragsetat, staatliche Einrichtungen dürften nicht zum Spielball politischer Parteien gemacht werden. Es sollten große Mittel nachbewilligt werden, die für die Bekämpfung des Volksbegehrens von der Regierung ausgegeben worden seien. Die Opposition habe keine Veranlassung, dem zuzustimmen. Severing erwiderte, daß allerdings [210] von der Regierung 350 000 Mark aus dem Fonds zum Schutze der Republik verwendet worden seien, um das deutsche Volk über den Youngplan aufzuklären. Das sei Pflicht der Regierung gewesen. Dieser erbitterte und unversöhnliche Parteistreit, der sich noch aus den durch den Kampf um den Youngplan aufgewühlten Leidenschaften herleitete, zeigte der Regierung Müller, daß sie kaum eine Erfüllung ihrer Finanzforderungen erhoffen durfte. Auch diese Erkenntnis mag zu ihrem Rücktritt am nächsten Tage beigetragen haben. –

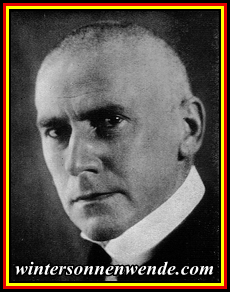

Nun hatte sich Brüning, in dem wissenschaftlichen Ehrgeiz der Originalität im Kleinsten, zum Fachmann im Haushaltswesen ausgebildet. Es gab nur wenige Parlamentarier, die auf diesem abgelegenen und untergeordneten Gebiet Fachleute waren. Aber das Etatproblem war im Augenblick der Regierungskrise das Beherrschende, das alle andern innenpolitischen Fragen in den Hintergrund drängte. So erschien Brüning auch aus diesem Grunde dem Reichspräsidenten als der geeignete Mann. Brüning gehörte dem Zentrum an, konnte sich also ungehemmt nach rechts oder links bewegen. Er sympathisierte mit rechts, konnte also die Kluft zur nationalen Opposition überbrücken. Er beherrschte die Etatfragen, konnte also das verwickelte Gegenwartsproblem lösen. Aber die Hauptsache fehlte ihm, die Zuversicht und Kraft des Führers; er war eben ein wankender Zweifler, ein unentschlossener Skeptiker, dessen Rückgrat allerdings die Idee und der Wille seiner Partei, des Zentrums, war. Hindenburg lernte erst in jenen Tagen Brüning persönlich kennen. Dieser erschien dem Reichspräsidenten als ein Mann, der als Katholik wie als Soldat nicht nur von unbedingter Disziplin, sondern auch von persönlicher Anspruchslosigkeit erfüllt war. Er erschien ferner als der Mann, der konservatives Fühlen mit sozialem Gerechtigkeitssinn, tiefes Nationalempfinden mit staatsmännischer Gesinnung verband. Brüning war der Mann, der dem Soldaten Hindenburg geeignet erschien, jene Volksgemeinschaft wieder zu begründen, wie sie im Frontsoldatentum verkörpert war. Der Reichspräsident sah in Brüning den Exponenten des Frontsozialismus, denjenigen Retter, den Deutschland brauchte, um aus dem Wirrwarr hemmungsloser Parteiwirtschaft und rücksichtslosen Kuhhandels endlich herauszukommen. Sachlich, nüchtern, bescheiden würde dieser Mann ganz im Dienste des Vaterlandes aufgehen, sich die Zuneigung [212] weitester Volkskreise, vor allem der Jugend und der nationalen Opposition, die in unfruchtbarer Kritik abseits stand, erwerben und wieder das alte Vertrauensverhältnis von Parlament und Volk zu Staatsoberhaupt und Armee wiederherstellen. Mit einem Wort: Brüning war für Hindenburg der Mann der guten deutschen Tradition, der imstande war, das deutsche Volk wieder über seiner Parteizerklüftung zu vereinigen. Dabei erkannte der Reichspräsident nicht die engen Bindungen Brünings in der Zentrumspartei und die bei dem unentschlossenen Charakter des Mannes sich hieraus ergebende Gefahr, daß Brüning als Staatsmann ganz zum Werkzeug in den Händen seiner Partei werden könne. 26 Monate bewahrte Hindenburg dem neuen Kanzler seine herzliche Zuneigung, trotz mancher Meinungsverschiedenheiten, bis er ihn nach einer groben Täuschung seines Vertrauens entließ. Brüning war ein Mann, der sein Vaterland liebte als überzeugter Anhänger seiner Partei, des Zentrums. – Brüning brachte seine neue Regierung zustande. Der Demokrat Groener übernahm wieder die Reichswehr. Curtius behielt das Äußere, Moldenhauer blieb Finanzminister. Wirth ward Innenminister an Stelle von Severing, Stegerwald übernahm die Arbeit, von Guerard den Verkehr. Schätzel behielt die Post. Der Demokrat Dietrich übernahm das Wirtschaftsministerium. Dies waren vier Zentrumsparteiler, ein Bayrischer Volksparteiler, zwei Deutschvolksparteiler und zwei Demokraten. Nun aber berief Brüning hierzu nicht die Sozialdemokraten, sondern drei Männer, die gegen den Youngplan gestimmt hatten: Schiele für Ernährung und Landwirtschaft, den Wirtschaftsparteiler Bredt für Justiz und den Christlich-Nationalen Treviranus als Minister für die besetzten Gebiete. Diese drei Männer sollten die Verbindung zur nationalen Opposition herstellen, sollten den Versöhnungswillen der Reichsregierung nach der Niederlage des Volksentscheids dartun. Durch diese Zusammensetzung fühlte sich die Sozialdemokratie in die Opposition gedrängt. Am 1. April stellte Brüning seine Regierung dem Reichstag vor. Sie sei an keine Koalition gebunden. Die große Linie der bisherigen Politik solle fortgeführt werden. Das Kabinett [213] sei gebildet mit dem Zwecke, die nach allgemeiner Auffassung für das Reich lebensnotwendigen Aufgaben in kürzester Frist zu lösen. Es werde der letzte Versuch sein, die Lösung mit diesem Reichstag durchzuführen. Einen Aufschub der lebensnotwendigen Arbeiten könne niemand verantworten. Die Stunde fordere schnelles Handeln. Die Reichsregierung fühle sich stark genug, mit den Mitteln, welche das Grundgesetz unserer staatlichen Ordnung, die Weimarer Verfassung, der deutschen Republik zur Verfügung stelle, allen Bedrohungen entgegenzuwirken. Sanierung der Finanz- und Kassenlage, Unterstützung der Länder und Gemeinden in ihrer schwierigen finanziellen Lage sei das dringendste. Ohne eine schnelle Ordnung der Kassen- und Finanzlage fehle die Gewähr der dringend notwendigen Entlastung und die Milderung der Arbeitslosigkeit. Neue Steuerlasten zur Sanierung der Kassenlage seien nur tragbar, wenn sie im Rahmen eines auf weite Sicht gestellten, Schritt für Schritt durchzuführenden Gesamtprogramms stünden. In kürzester Frist werde die Regierung Sparvorschläge unterbreiten, die aber nicht von einem antisozialen Geiste getragen sein sollten. Brüning versprach Hilfe der ostdeutschen Landwirtschaft, dem gewerblichen Mittelstand.

[214] Auch Hugenberg war ursprünglich entschlossen, Brüning das Vertrauen zu versagen. Doch er änderte seinen Plan, um Einfluß auf die Regierung zu behalten. Brünings Absicht sei, zunächst die Steuer- und Finanzgesetze durchzubringen und die landwirtschaftlichen Vertreter unter dem Druck der noch ausstehenden Gesetzesvorlagen für den Osten und die Landwirtschaft zu gewinnen, den Gesetzen zuzustimmen. Sei dies erreicht, habe Brüning freie Hand, die Große Koalition wiederherzustellen und das Versprechen der Hilfe für die Landwirtschaft nicht zu halten. Dem wollte Hugenberg vorbeugen. Er drohte Brüning mit dem Mißtrauensantrag, wenn nicht die Gesetzesvorlagen für den bedrohten Osten und die Landwirtschaft vordringlich und noch vor Ostern eingebracht würden. Brüning sagte dies zu, und so wurden am 4. April der sozialdemokratische und kommunistische Mißtrauensantrag mit 253 Stimmen gegen 187 der Kommunisten, Nationalsozialisten und Sozialdemokraten abgelehnt. Hugenberg hatte Brüning "Bewährungsfrist" zugestanden. In der Tat war Brüning bemüht, so schnell wie möglich die Gesetze über Agrar- und Osthilfe durchzubringen. Er drohte sogar schon, falls ihm die Erfüllung seines Programms mit Hilfe des Parlaments nicht gelinge, werde er den Reichstag auflösen und auf dem Wege der Notverordnungen seine Ziele verwirklichen. Doch die von ihm vorgesehenen Hilfsmaßnahmen waren in den Augen der Deutschnationalen zu ungenügend, während sie von den Sozialdemokraten zum Vorwand genommen wurden, die Regierung anzugreifen. Das Bedeutsame aber war nun, daß gerade die Haltung der Sozialdemokratie Brüning Sorgen bereitete. In zahlreichen Reden führte er aus, das Zentrum sei stets zu sachlichen Zugeständnissen bereit, da es ihm nur darauf ankomme, die Große Koalition zu retten. Wenn die Sozialdemokratie Interesse daran habe, die Brücken zum Zentrum nicht abzubrechen, dann möge sie schnell ihre Methoden ändern. Das Kabinett Müller sei den Parteien gegenüber zu schwach gewesen, und deshalb sei die Verantwortung mehr und mehr von der Regierung an die Parteiführer übergegangen. Der Reichspräsident habe dem neuen Kabinett erklärt, daß er mit allen verfassungsmäßigen Mitteln [215] die rechtzeitige Durchführung der Finanzreform garantiere. Hinter der Regierung stehe der Wille und die ganze Macht des Reichspräsidenten und wohl auch der Wille der überwiegenden Mehrheit des deutschen Volkes. Wenn es nicht gelinge, mit dem Parlament die notwendigen Reformen durchzuführen, dann müsse das deutsche Volk selbst die Entscheidung in die Hand nehmen und in Neuwahlen ein Parlament schaffen, das den schweren Aufgaben gewachsen sei. Die Reichsregierung werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, mit dem deutschen Volke für die Schaffung eines glücklichen Deutschland zu sorgen. Das ist das Bezeichnende an der Regierung Brünings: sie lehnte es ab, eine Rechtsregierung zu sein, sie befürworte die Große Koalition; aber sie war entschlossen, rücksichtslos gegen den parlamentarischen Widerstand der Sozialdemokraten vorzugehen, gestützt auf das Vertrauen des Reichspräsidenten. Das Grundelement, durch das sie sich lebensfähig hielt, war die ständige Drohung mit Neuwahlen, und gerade darin lag der verhängnisvolle Irrtum. Weil Brüning nicht die Sensibilität des wahren Staatsmanns besaß, ahnte er nichts von der tiefen Umwandlung im deutschen Volke, die sich bei den nächsten Wahlen offenbaren mußte. So kam es, daß Brüning stark war, ehe die Drohung mit den Neuwahlen verwirklicht wurde, daß er aber nach den Neuwahlen aus innerer Schwäche gedrängt wurde, diktatorisch zu regieren und das ganze Werk seines eigenen Anschauungskreises, die Weimarer Verfassung, zu verneinen.

"Wir stehen in Opposition gegen dieses Kabinett, das, ohne und gegen uns gebildet, zur Fortführung der bisherigen Tribut- und Handelsvertragspolitik entschlossen ist, und das auf dem Wege über Preußen immer noch mit der Sozialdemokratie verknüpft ist. Wir können keinerlei Mitverantwortung für seine Politik übernehmen." Jedoch waren die Deutschnationalen in sich uneinig. Die Mehrheit der Reichstagsfraktion, [216] 36 Abgeordnete unter Führung des Grafen Westarp, widersetzte sich dem Oppositionsbeschluß Hugenbergs. So wurde denn der Fraktion die Freiheit gegeben, bei den Etatsberatungen je nach Lage des Falles für die Regierung zu stimmen. Weil Westarp es durchgesetzt hatte, daß die Selbständigkeit bei allen parlamentarischen Entscheidungen gewahrt wurde, weil auf diese Weise die Diktatur Hugenbergs sich nicht gegen den Antipoden Westarp, der für die Durchführung der Agrar- und Osthilfegesetze im Reichstag eintrat, durchsetzen konnte, war die Gefahr einer ernsthaften Regierungskrise für das Frühjahr noch nicht vorhanden.

Die Idee des Notopfers erzürnte alle Festbesoldeten. Wieso sie, gerade sie, denen es selbstverständlich notorisch am schlechtesten gehe, dazukämen, von ihrem kärglichen Einkommen noch etwas zu opfern. Sie protestierten und verschwiegen, daß doch gerade sie diejenigen waren, die jedesmal ihr Gehalt bekamen, ohne sich, wie andere, sorgen zu müssen, woher man sich neue Mittel zum Fristen des Lebens von einem Tag zum andern beschaffen könne. Mit Argwohn verfolgten die Linksparteien den zweiten Punkt des Moldenhauerschen Deckungsprogramms. Man witterte dahinter einen Abbau der Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Die Begründung seines Vorschlages, die der Finanzminister Mitte Juni vorlegte, brachte denn auch in der Tat die Bestätigung dieser Annahme. Ein gewaltiger Sturm der Entrüstung, unter dessen Eindruck auch das Kabinett stand, brach aus, und Moldenhauer mußte weichen. Sein Nachfolger wurde [218] am 26. Juni Dietrich, der die Vorlage seines Vorgängers zurückzog, und nur einen Punkt daraus, das Notopfer der Festbesoldeten, weiterentwickelte. Dietrich legte also einen "Gesetzentwurf über die Reichshilfe der Personen des öffentlichen Dienstes und über einmalige außerordentliche Zuschläge zur Einkommensteuer im Rechnungsjahr 1930" vor. Das Kabinett nahm den Vorschlag an: Den Festbesoldeten sollte ein Notopfer von 2½ Prozent auferlegt werden, für alle Einkommen über 8000 Mark und für die Ledigen sollte ein Einkommensteuerzuschlag erhoben werden. Brüning rechnete dem Reichsrat vor, daß die Ledigensteuer 110 Millionen, das Notopfer 135 Millionen und der Zuschlag zur Einkommensteuer 58 Millionen erbringen sollte. Dazu Haushaltsabstriche von 100 Millionen. So könne man den Mehrbedarf des Reiches in Höhe von 486 Millionen decken, der sich aus 162 Millionen für Krisenfürsorge, 174 Millionen für die Arbeitslosen und 150 Millionen voraussichtlicher Mindereinnahmen zusammensetzen würde. Man sah also von der Leistungsreform in der Arbeitslosenfürsorge ab und entschied sich für das Notopfer. Stegerwald, der Arbeitsminister, brachte am 27. Juni die Novelle zur Arbeitslosenversicherung vor den Reichstag. Er gab einen Überblick über die Entwicklung. Von 1924 bis 1928 seien jedes Jahr 2½ bis 3 Milliarden fremdes Kapital nach Deutschland geflossen, wodurch 750 000 bis 1 Million Menschen beschäftigt werden konnten. Das habe nicht nur aufgehört, sondern große Mengen deutschen Kapitals seien ins Ausland abgeflossen. Reich und Gemeinden müßten jetzt 3 Milliarden kurzfristige Schulden tilgen oder in langfristige verwandeln. Also überall schwerste wirtschaftliche Depression. Da habe sich denn die Regierung entschlossen, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für 2–300 000 Leute zu entwerfen, denn zur Sanierung der Arbeitslosenversicherung brauche man 700 Millionen. Das Notopfer werde namhafte Beträge bringen. Aufträge der Reichsbahn und Reichspost in Höhe von 400 Millionen sollten bereitgestellt werden. Für das Wohnungsbauprogramm setze man eine Viertelmilliarde an. Voraussetzung für diese Arbeitsbeschaffung sei jedoch eine fühlbare Senkung der Preise!

Die erste Julihälfte schlich in ermüdenden Beratungen und zahllos wiederholten Standpunkterklärungen hin. Stegerwald war um eine Reform der Arbeitslosen- und Krankenversicherung bemüht – vergeblich. Der Sozialpolitische Ausschuß des Reichstages verharrte in Obstruktion, der Steuerausschuß verwarf die fünfprozentige Erhöhung der Einkommensteuer, die Ledigensteuer und die Verlängerung der Kontingentierung der Tabaksteuer. Er lehnte also § 2 des Dietrichschen Reichshilfegesetzes ab. Dietrich erklärte, daß die Reichsregierung an einer zweiten Lesung der Vorlage kein Interesse habe, und wurde vor Ärger krank. Beratungen schlossen sich an Beratungen. Man billigte den Gemeinden eine Kopfsteuer zu in Höhe von 6 Mark, ließ aber den ursprünglichen Plan, damit eine Senkung der Realsteuern zu erzwingen, fallen. Es herrschte eine heillose Verwirrung, und die Regierung ließ erkennen, daß sie, wenn die zweite Lesung im Plenum negativ verlaufe, von ihrem Notverordnungsrecht Gebrauch machen werde. Am 15. Juli wurde dann im Plenum gegen die Stimmen der Deutsch- [220] nationalen, Nationalsozialisten und Kommunisten bei Stimmenthaltung der Sozialdemokraten in zweiter Lesung Artikel 1 der Deckungsvorlage angenommen:

"Zum Ausgleich der Aufwendungen im ordentlichen Reichshaushalt, die sich infolge der schlechten Wirtschaftslage ergeben, werden für die Zeit bis zum 31. März 1931 von dem Einkommen der Personen des öffentlichen Dienstes und von den einkommensteuerpflichtigen Personen einmalige außerordentliche Zuschläge zur Einkommensteuer erhoben." Doch am folgenden Tage wurde der zweite Artikel, der von der Ledigensteuer usw. handelte, mit 256 Stimmen der Sozialdemokraten, Deutschnationalen, Nationalsozialisten und Kommunisten abgelehnt gegen 204 Stimmen. Brüning erklärte, die Regierung lege keinen Wert mehr auf die Fortführung der Verhandlungen über die Vorlage, und der Reichstagspräsident Löbe stellte fest: "Damit ist nicht nur die Deckungsvorlage gefallen, sondern auch der Ergänzungsetat. Bestehen bleiben aber der Antrag der Wirtschaftspartei auf Auflösung des Reichstages und der kommunistische Mißtrauensantrag." Der Antrag der Wirtschaftspartei wurde gegen die Stimmen dieser Partei und der Nationalsozialisten abgelehnt, der Antrag der Kommunisten wurde mit 244 Stimmen einschließlich der Deutschnationalen abgelehnt, die Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme. Der Reichskanzler aber zog Artikel 48 der Reichsverfassung zu Rate und erließ zwei Notverordnungen, die dem vom Reichstag abgelehnten Dietrichschen Finanzprogramm Gesetzeskraft verleihen sollten. Das Notopfer ("Reichshilfe"), die Zuschläge zur Einkommensteuer, die Ledigensteuer, die Bürgersteuer wurden in der einen, die Schankverzehrsteuer in der anderen Notverordnung in Kraft gesetzt. Nun brach der Sturm im Reichstag los. Die Sozialdemokraten verlangten am 18. Juli Aufhebung beider Notverordnungen. Die Deutschnationalen wollten sich abwartend verhalten. Der gemäßigte Flügel des Grafen Westarp wollte diesen Antrag nicht unterstützen mit Rücksicht auf das noch nicht zustande gekommene Osthilfegesetz, das sonst nicht durchgebracht werden konnte. Es wurde über den sozialdemokratischen Antrag abgestimmt. 25 Deutschnationale unter Westarps Führung [221] stimmten dagegen. Dennoch wurde der Antrag mit 236 gegen 221 Stimmen angenommen!

"Ich habe dem Hohen Hause eine Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vorzulesen: Nachdem der Reichstag heute beschlossen hat, zu verlangen, daß meine auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung erlassene Notverordnungen vom 16. Juli außer Kraft gesetzt werden, löse ich auf Grund des Artikels 25 der Verfassung den Reichstag auf." Das war mittags um 1 Uhr. Das Haus leerte sich, als letzte zogen die Kommunisten aus, die erste Strophe der Internationale singend. Draußen, vor dem Reichstagsgebäude, hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden, welche die Auflösung mit Jubel begrüßte. – Die Notverordnungen wurden, weil der Reichstag das wünschte, wieder aufgehoben. Der Reichskanzler und die Reichsminister gaben folgenden Aufruf heraus:

"Der Reichstag hat die Mittel verweigert, deren das Reich zur Durchführung seiner Aufgaben bedarf. Die Notverordnungen des Herrn Reichspräsidenten sind von einer geringen Mehrheit abgelehnt worden, die in sich uneinig und zur Übernahme der Verantwortung nicht fähig ist. An das Volk ergeht jetzt der Ruf, selbst über seine Zukunft zu entscheiden. Will das deutsche Volk der Reichsregierung versagen, was zur Ordnung der Finanzen, zur Erhaltung der deutschen Wirtschaft und zur Sicherung der sozialen Verpflichtungen nötig ist? Das ist die Frage des 14. September. Die Reichsregierung wird dafür sorgen, daß Reich, Länder und Gemeinden ihre Aufgabe erfüllen können." Das Bedeutungsvolle der Reichstagsauflösung beruhte in dem Zusammenwirken der verschiedenen prinzipiellen, aber gegensätzlichen Strömungen, die das Ereignis durch ihr Zusammenwirken herbeiführten. Brüning und die Reichsregierung fühlten sich als die Vertreter des Systems, von dem sie glaubten, daß es die Höhe seiner Entwicklung erreicht habe. Ihre Zuversicht war, daß die Mehrheit des Volkes hinter ihnen stand. Ihr verhängnisvoller Irrtum war es, daß sie die im Grunde recht nebensächliche Frage des Reichshaushaltes für zwingend genug hielten, die breiten Massen an die Politik der demokrati- [222] schen Regierung zu fesseln. Für die Sozialdemokratie handelte es sich um einen Machtkampf. Von ihrem Standpunkte aus betrachteten sie die Regierung Brüning als eine Erscheinung der Bourgeoisie, des Kapitalismus, die sich schützend vor die nationale Opposition stellte, vor Hugenberg und vor den Nationalsozialismus, der sich drohend und gewaltig im Hintergrunde emporreckte. Aber auch hier waltete ein verhängnisvoller Irrtum, denn die Sozialisten erkannten nicht, daß die Stunde längst vorüber war, da der Kampf der Klassen noch den Ausschlag gab, daß eine neue Generation mit neuen Zielen und neuen Idealen vorwärtsdrängte. Richtig allein war die Auffassung dieser jungen Generation in ihrer sichtbaren Antithese von Nationalsozialismus und Kommunismus, welche die Forderung erhob, nun selbst ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. – Man hatte vergessen, daß seit jener Wende deutschen Schicksals, die sich in der Resolution vom 19. Juli 1917 anbahnte, ein halbes Menschenalter vergangen war, daß die Koalition, die damals ihren Generationsaufstieg begann, sich von nun an auf dem absteigenden Aste bewegen mußte. Es ist kein Zufall, daß die Wendepunkte deutscher Geschichte, daß die Entthronung der alten Generation durch die junge stets in der Mitte einer Generationsspanne liegen. Fast mit gleicher Wellenlänge verteilen sich die Zeitspannen zwischen den Wendepunkten über den Lauf des letzten halben Jahrhunderts: 1878, 1890, 1902, 1917 und nun 1930.

Bereits seit dem Herbste 1929 hatten die Sozialdemokraten und die Koalitionsparteien den Kampf gegen den Nationalsozialismus eröffnet. Den Auftakt bildete das Verbot, daß sich die Beamten am Volksbegehren beteiligen konnten. Zu Beginn des neuen Jahres unternahm der sozialdemokratische Ministerpräsident Braun in Preußen einen neuen Vorstoß gegen die nationalen Kreise: Der Kultusminister Becker wurde durch den religiösen Sozialisten Grimme ersetzt. Zwischen Becker und der nationalen Jugend hatte es in den letzten Monaten heftige Zusammenstöße gegeben. In Goslar hatten die Schüler einer höheren Schule am zehnten Jahrestage der Reichsverfassung die schwarz-rot-goldene Flagge beschimpft, und in Berlin kam es im November zu ernsten Zusammenstößen zwischen Polizei und Studenten, so daß sogar die Universität polizeilich besetzt wurde. Diese Vorgänge waren der Anlaß für das Weggehen Beckers. In der Vorahnung des kommenden Kampfes mit der Rechten sicherte sich die Sozialdemokratie das Volksbildungsministerium. Einen Monat später, Anfang Februar, erließ der preußische Innenminister eine Verordnung, wonach Nationalsozialsozialisten und Kommunisten nicht als Kommunalbeamte, Bürgermeister, Gemeindevorsteher, Amtsvorsteher bestätigt werden sollten.

Dies Ereignis rief in der Sozialdemokratie Bestürzung hervor, und es war von vornherein die Absicht des sozialdemokratischen Reichsinnenministers Severing und der sozialdemokratischen Partei, Frick alle möglichen Schwierigkeiten zu bereiten, um ihn zu fällen. Es muß vor der Geschichte richtiggestellt werden, daß nicht Frick den Streit mit der Reichsregierung vom Zaune brach, sondern daß die Dinge umgekehrt lagen. Wenn den Innen- und Volksbildungsministern überhaupt eine Daseinsberechtigung zuerkannt wurde, dann mußten sie das Recht haben, innerhalb gewisser Grenzen selbständig in ihren Ländern zu regieren. Waren doch diese Minister nicht Usurpatoren, sondern vom Vertrauen des Volkes berufen. In Weimar hatte der Gymnasialdirektor Siefert einen Schülerbund "Adler und Falken" aufgelöst, weil er politische, der Reichsverfassung zuwiderlaufende Ziele verfolge. Hierüber [225] ging bei Frick eine Beschwerde ein, und da der Minister in Sieferts Vorgehen eine eigenmächtige, keineswegs begründete Handlung erkannte, enthob er den Direktor seines Amtes. Hier nun fühlte sich Reichsinnenminister Severing verpflichtet, Mitte Februar an das thüringische Staatsministerium zu schreiben und um nähere Auskunft über den Fall zu ersuchen. Namentlich stellte er die Frage, ob und welche weiteren Schritte das thüringische Staatsministerium zu tun gedenke. Es war die indirekte Aufforderung, Siefert wieder in sein Amt einzusetzen.

Wenn Severing glaubte, mit diesen Gewaltmaßnahmen einen Druck auf die thüringischen Minister ausüben zu können, Frick zur Niederlegung seines Amtes zu bewegen, so hatte er sich geirrt. Der Landvolkabgeordnete Höfer erklärte im Landtag, Severings Vorgehen sei unvereinbar mit der Reichsverfassung; gleichzeitig ersuchte er die Landesregierung um beschleunigte Aufklärung und Stellungnahme. Baum übte scharfe Kritik an Severing. Für die thüringische Regierung habe es keinen Anlaß gegeben, gegen den Bund "Adler und Falken" einzuschreiten, denn er richte sich nicht gegen Reich und Verfassung. Severing aber habe nicht das Recht, die Überweisungen einzustellen und [226] die thüringische Bevölkerung zu beunruhigen. Seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte habe die thüringische Regierung in der Landespolizei mit Ausnahme der terminmäßigen Entlassungen und Beförderungen überhaupt keine Veränderungen vorgenommen. Doch damit gaben sich Fricks sozialdemokratische Gegner im Landtag nicht zufrieden. Sie forderten vom Innenminister Aufschluß über seine in öffentlichen Versammlungen angekündigten Absichten einer Umorganisation der Landespolizei im nationalsozialistischen Sinne. Als sich nun so die thüringische Regierung hinter ihren Minister Frick stellte, war Severing bereit, wieder einzulenken. Er war einverstanden, daß die Polizeiverhältnisse in Thüringen auf Vorschlag der thüringischen Regierung untersucht würden, allerdings kämen für das laufende Jahr Überweisungen aus dem Fonds des Reichsinnenministeriums nicht mehr in Frage, da restlos darüber verfügt sei. Inwieweit in Zukunft solche Überweisungen vorgenommen würden, hänge von der "weiteren politischen Entwicklung in Thüringen" ab. Natürlich war die thüringische Regierung keineswegs zufriedengestellt. Baum war erstaunt, daß Severing überhaupt keine Gründe für sein Verhalten in der Polizeifrage angebe, daß er gar keine Tatsachen bezeichne, sondern sich nur auf Gerüchte stütze! "Die thüringische staatliche Polizei hat nichts zu verbergen und eine Untersuchung nicht zu scheuen, aber unter den vorliegenden Umständen müssen wir in Rücksicht auf die Ehre und Würde unseres Landes unsere Zustimmung dazu versagen, bis der Herr Reichsinnenminister die Tatsachen näher bezeichnet, die seiner Auffassung nach eine Untersuchung notwendig macht." Mit 25 gegen 18 Stimmen der Sozialdemokratie, Kommunisten und des Demokraten hieß der Landtag das Schreiben gut. Die ganze Angelegenheit war durch Severing gründlich verfahren worden. Er war entlarvt worden, daß er seiner politischen Leidenschaft allzusehr die Zügel hatte schießen lassen und unkontrollierbare Gerüchte zum Gegenstand einer Staatsaktion gemacht hatte, statt sein Vorgehen auf einwandfreie Tatsachen zu gründen. Für Severing war der Rücktritt der Reichsregierung Ende März eine günstige Gelegenheit, sich aus der heiklen Geschichte zu ziehen. [227] Inzwischen konzentrierte das thüringische Kabinett seine Kraft darauf, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. An die Spitze dieser Bemühungen stellte es den Satz, daß unbedingt rücksichtslose Sparsamkeitsmaßnahmen durchgeführt werden müßten. Um diese Sparsamkeitsprinzipien ungehindert in die Tat umsetzen zu können, legte Frick dem Landtag am 18. März ein Ermächtigungsgesetz vor, das der Regierung weitgehende Vollmachten zu Zwecken der Einsparung und des Personalabbaues geben sollte. Frick begründete die Dringlichkeit der Annahme des Gesetzes mit der Feststellung, daß der Fehlbetrag des Landes täglich um 50 000 Mark steige. Der Landtag nahm am 29. März das Gesetz mit 28 gegen 25 Stimmen an. Aber auch hier hatte die Reichsregierung Einwände zu erheben. Versetzungen von Beamten in den Wartestand, wie sie Absatz 1 des dritten Paragraphen im Ermächtigungsgesetz vorsehe, dürfe die thüringische Regierung nicht ohne Genehmigung des Reiches vornehmen; der bewußte Passus des Gesetzes verstoße gegen Artikel 129 der Reichsverfassung, der die wohlerworbenen Rechte der Beamten schütze. Das entschlossene Vorgehen Fricks stimmte allmählich die anderen Parteien in Thüringen bedenklich. Besonders die Entziehung der Reichszuschüsse bereitete ihnen Sorgen. Sie befürchteten davon eine Belastung des Staatshaushaltes. Am 3. April brachten die Sozialdemokraten einen Mißtrauensantrag gegen Frick im Landtage ein. Es gab eine erregte Aussprache. Die Volkspartei erklärte, sie könne zwar teilweise Fricks Handlungen nicht billigen, habe jedoch im allgemeinen dagegen nichts einzuwenden. Es sei nur das Bestreben der Sozialdemokraten, die Regierung zu stürzen, aber die Volkspartei wünsche, daß die Regierung weiterarbeite und das begonnene Werk erfolgreich zu Ende führe. Der Antrag der Sozialdemokraten wurde mit 25 gegen 25 Stimmen abgelehnt, die drei Volksparteiler enthielten sich der Stimme. Nach diesem Ergebnis verließen die Nationalsozialisten ostentativ den Saal. – Auch auf dem Gebiete des Kulturlebens begann Frick reformatorisch zu wirken. Am 1. April berief er einen führenden Bildhauer Deutschlands, Schultze-Naumburg, als Leiter der Vereinigten Kunstlehranstalten nach Weimar. Seine Arbeiten [228] seien richtungweisend und sollten Mittelpunkt deutscher Kultur werden. Der Rasseforscher Günther wurde an die Landesuniversität Jena als Professor berufen. Mitte April erfolgte dann die Bekanntmachung "Gegen die Negerkultur – Für deutsches Volkstum". Um die Zersetzung des deutschen Volkstums durch Jazzband, Negertänze, Negergesänge, Negerstücke zu verhindern, werde die Regierung die Verseuchung des deutschen Volkstums durch fremde Unkultur mit polizeilichen Mitteln abwehren. Deutsche Kunst, deutsche Kultur und deutsches Volkstum seien zu erhalten, zu fördern und zu stärken.

Der Ministerpräsident Baum hoffte, mit dem neuen Reichsinnenminister Wirth eine gütliche Beilegung des Streites wegen der Polizeikostenzuschüsse zu erreichen. Baum reiste am 10. April selbst nach Berlin und hatte eine persönliche Unterredung mit Wirth. Baum wies einwandfrei nach, daß Nationalsozialisten in die thüringische Landespolizei nicht aufgenommen worden seien und daß auch sonst die Bedingungen für Gewährung der Reichszuschüsse zu Polizeizwecken nicht verletzt worden seien. Wirth ließ sich überzeugen und hob die Finanzsperre auf, Thüringen bekam wieder seine Polizeigelder. Doch über das Ermächtigungsgesetz gingen die Ansichten auseinander. Man einigte sich, die Entscheidung des Reichsgerichts anzurufen. Thüringen verpflichtete sich, vor dieser Entscheidung keine Versetzungen in den Wartestand zu verfügen. Bei der persönlichen Aussprache des Staatssekretärs Zweigert vom Reichsinnenministerium mit Baum und Frick in Weimar am letzten Apriltage brachte Zweigert noch einmal die Ängste der [229] Reichsregierung zur Sprache, daß keine Nationalsozialisten in die Landespolizei aufgenommen worden seien, wie zahlreiche Mitteilungen behaupteten. Noch einmal versicherte Baum feierlich, daß dies nicht der Fall sei. Der Besuch Zweigerts in Weimar stellte eine Höflichkeitsgeste des Reichsinnenministeriums gegenüber der thüringischen Regierung dar. Er war ein Ausdruck der Versöhnung. Er erregte das starke Mißfallen der Sozialdemokratie, welche dem Minister Wirth große Vorwürfe deswegen machte. Die sozialistische Presse stellte fest, daß der Fall Thüringen zu einem für das Reich beschämenden Abschluß gekommen sei. Sie vergaß allerdings hinzuzufügen, daß er von Severing in unüberlegter Weise hervorgerufen worden war. Bis auf die Angelegenheit des Ermächtigungsgesetzes war nun der Streit zwischen Thüringen und dem Reich beigelegt. Aber ein neuer Streitpunkt hatte sich aus den verordneten Schulgebeten ergeben. In dreien dieser Gebete war von Betrug und Verrat, von Landesverrat und Vaterlandsverrat die Rede. Wirth erklärte, die Gebete hätten politische Tendenz, denn Frick solle im Haushaltsausschuß des Thüringischen Landtages geäußert haben, daß die Gebete sich gegen "rassenfremde Elemente, nämlich die Juden" richten sollten. Wirth brachte die Gebete vor den Staatsgerichtshof, der sie am 11. Juli als unvereinbar mit Artikel 148 der Reichsverfassung bezeichnete. Mit Angst und Sorge beobachtete man in Berlin jeden Schritt Fricks, man unterhielt ein ausführliches Nachrichtensystem, um über alle Vorgänge Thüringens unterrichtet zu sein. Täglich liefen zahlreiche Denunziationen aus den Kreisen der Sozialdemokratie und des Reichsbanners beim Reichsinnenministerium ein. Bald hatte Wirth einen neuen Anlaß gefunden, einzuschreiten. Frick glaubte, dem Landtag einige Persönlichkeiten für die Besetzung der zukünftigen Polizeidirektorenstellen vorzuschlagen, darunter zwei Nationalsozialisten. Die in Weimar erscheinende Tageszeitung Der Nationalsozialist forderte dazu, daß die von Frick vorzuschlagenden Männer von den Koalitionsparteien anerkannt werden sollten, da es sich um Fachleute und Persönlichkeiten handle, welche Zustände, wie sie sich z. B. in Leipzig anläßlich des Jugendtreffens der Kommunisten am heiligen [230] Osterfest dort offenbart hätten, nicht aufkommen lassen würden, und daß die Koalitionsparteien anerkennen sollten, auch Nationalsozialisten, die sich um Staats- bzw. Beamtenstellen bewerben würden, sollten nach Artikel 128 der Reichsverfassung genau dasselbe Recht haben, wenn sie den Nachweis der Befähigung oder Leistung erbrächten, wie jeder andere Deutsche.

Frick war außerordentlich erbittert. Wirth scheine zu denken, wie Severing, Nationalsozialisten dürften nicht in die Polizei eingestellt werden. Aber wie wolle man einem nationalsozialistischen Länderminister verbieten, Angehörige seiner Partei in die Polizei zu berufen? Die Ernennung des nationalsozialistischen Polizeidirektors von Weimar sei eine Lebens- und Prestigefrage der Nationalsozialisten. Diese wollten nicht als Staatsbürger zweiter Klasse behandelt werden. Den Beweis, daß die Nationalsozialisten die Reichsverfassung gewaltsam stürzen wollten, könne niemand erbringen. Der Kampf der Nationalsozialisten gelte dem heutigen System, das sich eines Tages doch von selbst erledigen würde. Es dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Als Regierungspartei müßten die Nationalsozialisten ebenso wie die andern behandelt werden, sie müßten auch das Recht haben, wichtige Staatsstellen zu besetzen. Und am 19. Mai beschloß das Kabinett in Weimar, den nationalsozialistischen Oberregierungsrat Hellwig zum [231] Polizeidirektor von Weimar und den nationalsozialistischen Assessor Ortlepp zum Regierungsrat und Leiter der Landeskriminalpolizei bei der Regierung zu ernennen. Daraufhin protestiere Wirth und kündigte an, er habe zum 28. Mai eine Länderkonferenz der Innenminister nach Berlin zusammengerufen, um sich mit der thüringischen Frage zu beschäftigen. Wirth schrieb: Die Länder seien verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, daß der unpolitische Charakter der Polizei als Ganzes wie auch das unpolitische Verhalten der einzelnen Beamten im Dienste unbedingt gewährleistet sei. Diese Voraussetzung für die Gewährung der Reichszuschüsse sei in der wohlerwogenen Absicht aufgestellt, in der Polizei ein unbedingt verfassungstreues und zuverlässiges Instrument der republikanischen Staatsgewalt zu haben. Dies gelte nicht allein für die Länder, sondern auch für die Bereitstellung polizeilicher Hilfe für das Reich. Die Verhältnisse lägen in dieser Richtung nicht anders als bei der Reichswehr. Aber das thüringische Ministerium ließ sich nicht beirren. Die Polizeifrage wurde zunächst beiseitegelassen, doch wurde am 24. Mai die von Wirth geforderte Zurückziehung der drei Schulgebete abgelehnt, mit dem Bedauern, daß bereits der Staatsgerichtshof angerufen sei, bevor die Verhandlungen der thüringischen Regierung mit Kirche und Lehrerschaft zu Ende geführt seien. Auch einen sozialdemokratischen Antrag auf Zurückziehung der Schulgebete hatte der Landtag einen Tag vorher abgelehnt. Die Länderkonferenz vom 28. Mai in Berlin unter Wirths Vorsitz stellt sich nicht als das Machtmittel dar, als das der Reichsinnenminister sie betrachtete. Wirth legte eine Denkschrift über die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei vor, die unter der Maske der politischen Objektivität ein haßerfülltes Pamphlet darstellte. Aus dem Zusammenhang gerissene Stellen aus Reden und Presseäußerungen von Nationalsozialisten waren aneinandergereiht, um den verfassungsfeindlichen, hochverräterischen, revolutionären und gewaltsamen Charakter der Partei zu beweisen. Hierauf stützte sich Wirth und erklärte, daß die Einstellung von Nationalsozialisten mit dem unpolitischen Charakter der Polizei unvereinbar sei. Wenn das thüringische [232] Staatsministerium auf seiner Absicht beharre, leitende Stellen der Thüringer Polizei mit Nationalsozialisten zu besetzen, müsse die Gewährung von Reichszuschüssen in Zukunft fortfallen. Baum erwiderte, die Sperrung der Reichszuschüsse sei nach Artikel 128, Absatz 1, der Reichsverfassung nicht möglich, da alle Staatsbürger ohne Unterschied nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihren Befähigungen und Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen seien. Baum verwahrte sich dagegen, daß die Rechtsfrage von politischen Erwägungen in den Hintergrund gedrängt werde. Darauf wandte sich Wirth an die anderen Minister und fragte sie um ihre Meinung. Einige stimmten ihm zu und führten Dinge an, welche den revolutionären Charakter der nationalsozialistischen Partei beweisen sollten. Sie meinten, man müsse den verfassungsfeindlichen Bestrebungen dieser Partei mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten. Dagegen lehnte eine Anzahl anderer Minister es ab, zum Streitfall des Reiches gegen Thüringen irgendwie Stellung zu nehmen. Zum Abschluß richtete Wirth an Baum die eindringliche Forderung, die beabsichtigte Einstellung von Nationalsozialisten in die Thüringer Polizei aufzugeben, falls dies Ersuchen erfolglos bleibe, müsse er die Zahlung weiterer Reichszuschüsse einstellen. Dies um so mehr, als auch der Verlauf der Aussprache die grundsätzliche Auffassung des Reichsinnenministeriums bestätigt habe. Dies letztere bestritt nun zwar Baum, aber er glaubte Wirth zu beruhigen, daß die in Frage stehenden Ernennungen nur unter der Voraussetzung erfolgt seien, daß der thüringische Landtag die entsprechenden Planstellen bewilligen werde, was erst am 24. Juni möglich sei. Doch auch dies genügte dem allzu ängstlichen Wirth nicht. Er erklärte seine Absicht, daß er sofort ein förmliches Ersuchen an das thüringische Staatsministerium richten werde, seinen Beschluß, soweit Nationalsozialisten in Frage käme, rückgängig zu machen. Anfang Juni aber beschloß das thüringische Kabinett, diesem Ersuchen Wirths nicht stattzugeben und für den Fall, daß der Reichsinnenminister die Polizeizuschüsse aus diesem Grunde sperren sollte, den Staatsgerichtshof anzurufen. Das Staatsministerium teilte diesen Entschluß dem Minister Wirth mit, [233] worauf dieser am 6. Juni die Einstellung aller weiteren Zahlungen von Polizeizuschüssen anordnete. Baum, Frick und Kästner aber beschlossen, den Staatsgerichtshof anzurufen. – Die Berufung des Rassenforschers Professor Günther an die Universität Jena im Mai entfesselte nicht nur einen wilden Kampf zwischen Lehrkörper und Studentenschaft in Jena, wobei der Lehrkörper gegen Ministerium und Studentenschaft auftrat, sondern erregte auch die Gemüter der Sozialdemokraten aufs tiefste. Auf dem Parteitag der Thüringer Sozialdemokraten in Jena am 1. Juni wetterte der ehemalige Minister Frölich eine scharfe Philippika gegen Frick. Das Ermächtigungsgesetz bedeute einen Verfassungsbruch, nichts anderes stellten auch die Schulgebete dar, die Lehrkräfte, die an die Universität berufen seien, hätten nicht die geringsten wissenschaftlichen Leistungen aufzuweisen, man könne keine bedenklicheren Symptome der kulturzerstörenden Arbeit der Nationalsozialisten als hier in Thüringen feststellen. Wer aber sei schuld daran? Die bürgerlichen Parteien, insbesondere die Volkspartei, die völlig versagt hätte. Aber von den Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei fordere diese vollste Aktivität, um bei der ersten Gelegenheit, die sich bietet, die nationalsozialistische Herrschaft zu beseitigen. In der Tat schien sich die Entwicklung im Juli ganz gegen das Ministerium, insbesondere gegen Frick zu wenden. Zwar gelang es Frick, am 1. Juli die kommunale Polizei zu verstaatlichen, so wuchs die Zahl der staatlichen Polizei von 1300 auf 1670 Beamte. Aber einige Tage später brachten die Sozialdemokraten im Landtag Mißtrauensanträge gegen Frick und den nationalsozialistischen Staatsrat Marschler ein. Eine mehrstündige, überaus heftige Aussprache, die mehrfach in Lärmszenen ausartete, schloß sich an. Für den Mißtrauensantrag stimmten 25 Abgeordnete: Die Sozialdemokraten, Kommunisten und der Demokrat, 22 stimmten dagegen. Die Volkspartei enthielt sich geschlossen der Stimme. Immerhin war der Mißtrauensantrag abgelehnt, da zu seiner Annahme die absolute Mehrheit des Parlaments, 27 Stimmen nötig gewesen wären. Aber es wurde doch klar, daß die Basis, auf die sich Frick stützen konnte, kleiner geworden war. [234] Hinzu kam, daß der Staatsgerichtshof sowohl in der Frage der Schulgebete gegen Thüringen entschied, da diese gegen Artikel 148, 2, der Reichsverfassung verstoßen, als auch Thüringens Antrag zurückwies, die Weitergewährung der vom Reich an Thüringen zu zahlenden Polizeizuschüsse durch einstweilige Verfügung anzuordnen. Dieses war ein harter Schlag, denn das thüringische Staatsministerium war sich bewußt, daß es ohne die Reichszuschüsse auf keinen Fall mit seinem Etat auskommen könne. Zu alledem forderte das Reich jetzt auch die bereits zuviel gezahlten Polizeikostenzuschüsse für 1929 zurück. Doch die thüringische Regierung erklärte, diese Rückzahlungen nicht eher vorzunehmen, als bis der Staatsgerichtshof die Frage entschieden habe, ob die Sperrung der Zuschüsse durch das Reichsinnenministerium gegen die Grundsätze der Gewährung von Polizeizuschüssen des Reiches an die Länder verstoße. Wirth habe ohne rechtlichen Grund die Zuschüsse gesperrt und Thüringen wünsche, daß die Entscheidung des Staatsgerichtshofes abgewartet werde. Doch Wirth hatte einen noch stärkeren Trumpf in der Hand, er ersuchte den Reichsfinanzminister Dietrich, den strittigen Betrag von 650 000 Mark gegen die auf Reichssteuerüberweisungen an Thüringen auszuzahlenden Summen zu verrechnen. – So also war der Verlauf des Ringens jener beiden entgegengesetzten Prinzipien, die beide das Recht an der Macht des Staates geltend machten. Das geschichtlich Wichtige ist, daß in Thüringen die Nationalsozialisten die erste Bresche in das bis jetzt herrschende mittel- und linksparteiliche Staatsprinzip legten. Und dieses mit Erfolg. Alle Versuche der Sozialdemokratie und des Zentrums, Severings und Wirths, die Nationalsozialisten aus der Regierung zu drängen, scheiterten. Siegreich behauptete sich Frick gegen alle derartigen Versuche, denen jedes Mittel recht war. Frick hatte den Nationalsozialisten die Regierungsfähigkeit erkämpft, allen Versuchen Wirths zum Trotz, die Nationalsozialisten als Staatsfeinde zu brandmarken. Frick stützte sich auf die großen positiven Kräfte im Nationalsozialismus, auf die gewaltige, schöpferische Energie der Bewegung, indem er in unantastbarer Reinheit und Lauterkeit für Recht und Ehrenhaftigkeit, für deutsches Wesen und auf- [235] bauende deutsche Kultur kämpfte. Seine Gegner konnten ihm nichts vorwerfen, was den Glauben der Massen an die Sendung des Nationalsozialismus erschüttern konnte. Sie versuchten mit ihrer stärksten Waffe zu kämpfen, indem sie den Nationalsozialismus als staatsfeindliche Kraft bezeichneten. Doch diese Waffe besaß keine Stoßkraft, und deshalb konnte weder Severing noch Wirth über Frick triumphieren wie einst Stresemann über Zeigner. Fricks tapferer und siegreicher Kampf rechtfertigte nicht nur das Unglück vom 9. November 1923, sondern er bahnte auch den Weg in eine aussichtsreiche Zukunft. –

[236] Die Bürgerschaft Leipzigs und Sachsens war aufs tiefste empört. Das schamlose Benehmen der jungen Kommunisten mit Frauenzimmern, die Flegeleien auf den Bürgersteigen, die Belästigungen von Fußgängern und Autos, die Ruhestörungen in der Nähe der Kirchen, dies alles rief den Unwillen der Andersgesinnten hervor. Ein Trupp Schuljungen marschierte am Gründonnerstag durch die Straßen mit einer Fahne, darauf stand: "Prügelt alle eure Lehrer!" Aber der sozialdemokratische Polizeipräsident Fleißner von Leipzig war allzu sorglos. Und diese Sorglosigkeit, welche das Unglück und den Tod unschuldiger Menschen verursacht hatte, wurde ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Auch in Preußen wurde sofort die Polizei zu umfangreichen Aktionen gegen die heimkehrenden jungen Kommunisten aufgeboten. Auf den Straßen vor den Städten erwarteten die Beamten die Autos mit den Angehörigen der Roten Jugend, durchsuchten diese nach Waffen, verhafteten viele Dutzende. Von Ort zu Ort spielte der Telegraph und kein einziger Lastwagen der Kommunisten entging den wachsamen Polizeibehörden. Auf den Bahnhöfen wurden die ankommenden Züge von Polizeibeamten untersucht. – Diese blutigen Ostern von Leipzig bewiesen dem deutschen Volke, daß die revolutionäre Explosionsgefahr der staatsvernichtenden bolschewistischen Kräfte noch sehr groß war und daß die deutsche Demokratie, die sich verzweifelt wehren mußte, um nicht von der nationalen Opposition erdrückt zu werden, nun auch noch gegen die gewaltsamen Umsturzversuche der Linken sich zu verteidigen hatte. –

Bei den Beratungen der Länderkonferenz zur Reichsreform kam nichts heraus. Die Ansichten standen sich gegenüber: diejenige, die jede Reichsreform ablehnte, das war die Ansicht der Deutschnationalen; die zweite, welche das Problem unitarisch lösen wollte, indem alle andere Staaten in Preußen aufgehen und dieses Groß-Preußen dann das Reich sein sollte. Diese Idee wurde vornehmlich von den Demokraten und Sozialdemokraten vertreten. Besonders diese stützten sich auf Preußen, weil dieser größte deutsche Staat sozialdemokratisch regiert wurde. Die dritte Ansicht schließlich war die föderalistisch-separatistische, die von Bayern ausging und von allen Preußenfeinden im Rheinland und in Niedersachsen aufgenommen wurde. Sie ging von gewissen konservativen Anschauungen aus, die teils noch dynastisch, teils religiös, teils auch auf Stammeseigentümlichkeiten begründet war. Diese Föderalisten gingen auf die Zerschlagung Preußens aus, das einerseits als Hausmacht der Hohenzollern, anderseits als Vormacht des Protestantismus angesehen wurde. So kommt es, daß diese föderalistische Lösung vor allem vom Zentrum und der Bayrischen Volkspartei, sodann auch vom rheinischen Teil der Deutschen Volkspartei verlangt wurde.

Nach Monaten, Mitte November, tagte die Länderkonferenz wieder unter Severings Vorsitz. Man suchte nach einem Kompromiß. Man hielt grundsätzlich an der "differenzierenden Lösung" fest, doch so, daß geschichtlich gewordenen Zusammenhängen Rechnung getragen werden sollte. Nach wie vor sollten Preußenregierung und Reichsregierung, Preußenlandtag und Reichstag vereinigt werden. Die preußischen Provinzen sollten unmittelbar der Reichsgewalt unterstehen wie Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden. Nach diesem Plane sollte also Preußen als Reichsland formell zwar weiter bestehen, aber die preußischen Provinzen unmittelbar dem Reiche unterstellt werden. Es war ein Versuch, die föderalistische und unitarische Tendenz zu vereinigen; sie wurde im Verfassungsausschuß der Länderkonferenz mit 8 gegen 3 Stimmen angenommen. Inzwischen hatte Mahraun auf der Tagung des Jungdeutschen Ordens zu Dresden Anfang September einen andern Vorschlag gemacht. Er wollte grundsätzlich die durch das Hausmachtstreben der Dynastien entstandenen Staaten beseitigen und eine Neugliederung des Reiches nach Stammeszugehörigkeit vornehmen. Es sollten also Preußen, Bayern, Sachsen, Baden usw. in gleicher Weise verschwinden. Es war sozusagen der Vorschlag des unitarischen Reiches auf der Grundlage des Stammesföderalismus.

"Die Neugliederung des Reiches ist durch Zusammenfassung der deutschen Stammesgebiete bei Berücksichtigung wirtschaftlicher Notwendigkeiten unter zentraler Reichsgewalt zu vollziehen. Dabei ist der Selbstverwaltung weitester Spielraum zu geben. Die durch Hausangelegenheiten der Dynastien, durch Bruderkriege und französische Eingriffe geschaffenen Ländergrenzen des 19. Jahrhunderts sind zu beseitigen." [239] Das waren die Theorien der Länderkonferenz und Mahrauns. Doch hart im Raume stießen sich die Sachen. Das zeigte sich im Frühjahr 1930, als manche Länder durch Schwierigkeiten wirtschaftlicher Natur, ihrer Etats, vor die Frage gestellt wurden, ob sie den Anschluß an Preußen suchen sollten. Vor allem und zunächst aber schob Bayern allen unitarischen Bestrebungen einen Riegel vor. Held, der bayrische Ministerpräsident, nahm die Youngpolitik des Reiches zum Anlaß, um in schärfsten Worten dagegen zu polemisieren. Nach außen hin sei diese Politik versuchter Betrug, nach innen stelle sie eine Ausplünderung der Länder dar:

"In dieser Steuermacherei liegt eine konsequente Ausplünderung Bayerns. Die Einheitsstaatler glauben, jetzt sei der Augenblick gekommen, einer Reihe von Ländern den Kragen umzudrehen. Bayern hat nicht nur die Fähigkeit, es hat auch den absoluten Willen, am Leben zu bleiben."

Diese gefühlsmäßige Abneigung gegen den unitarischen Staat, der nur durch Anschluß an Preußen gebildet werden konnte, zeigte sich auch in Hessen. Staatspräsident Dr. Adelung be- [240] fürwortete die "differenzierende Lösung": die hessische Regierung strebe mit allem Nachdruck eine zweckmäßigere Gliederung Deutschlands an, nämlich den dezentralisierten Einheitsstaat. Ein Anschluß an Preußen nütze Hessen nichts, denn es werde dadurch seine finanziellen Nöte nicht los. Einen Monat später, Ende Februar, sagte Adelung: Die Entwicklung des Reiches sei föderativ, aus den Ländern sei das Reich geworden. Der Weg zum Einheitsstaate solle nicht über Preußen gehen. Durch ein Aufgehen Hessens in Preußen würden keine Ersparnisse gemacht; niemand in Hessen wolle in einem armen Preußen Schutz suchen. Die Armut Preußens ist immer der willkommene Vorwand, Anschlußbestrebungen zu entkräften. Die hessischen Demokraten stimmten auf ihrem Landesparteitag am 6. April dem Anschluß an Preußen nur zu, wenn der dezentralisierte deutsche Einheitsstaat geschaffen werde. Im übrigen habe die Länderkonferenz vollkommen versagt, Aufgabe der Reichsregierung sei es, die Reichsreform zu verwirklichen. Auch in Norddeutschland lagen die unitarischen und föderalistischen Tendenzen im Kampfe, allerdings trat das einseitige Überwiegen des Föderalismus wie in Süddeutschland nicht so stark in Erscheinung. In Hamburg erörterte Senator Matthäi am 19. März in der Bürgerschaft: Hamburgs Senat stehe einhellig auf dem Standpunkte, daß auf dem Wege, die Landesgrenzen innerhalb des Reiches mehr und mehr illusorisch zu machen, weitergegangen werden müsse. Allerdings dürfe das nicht dazu führen, daß die Lösung der wichtigen Fragen mehr oder weniger nur auf Kosten Hamburgs erfolgte. Dieser Standpunkt verschärfte sich im Laufe eines halben Jahres so weit, daß Ende November im Senat erklärt wurde, daß Hamburg mit allem Nachdruck sein Recht verteidigen werde, als selbständiges Land weiterzubestehen. In Mecklenburg-Strelitz befürwortete Minister von Reibnitz anfang Februar im Landtag den Anschluß an Preußen wegen der schlechten Finanzlage des Landes. Auch die Sozialdemokraten und Volksparteiler unterstützten den Vorschlag, da er eine erhebliche finanzielle Entlastung der Bürger mit sich bringe. Die Demokraten aber befürchteten, daß durch den Anschluß der kleinen norddeutschen Länder an Preußen nur die Schwie- [241] rigkeiten erhöht würden, die in der Überführung Preußens in den deutschen Einheitsstaat lägen. Mecklenburg-Strelitz dürfe nur dann seine Selbständigkeit zugunsten Preußens aufgeben, wenn dringliche finanzielle Nöte dies erforderlich machten. Die Deutschnationalen aber wehrten sich mit aller Energie gegen die Anschlußtreibereien, die von der Sozialdemokratie ausgingen. Denn durch den Anschluß werde Mecklenburg wirtschaftlich zum Hinterlande, kulturell zum Vororte von Berlin. – Das Ländchen Schaumburg-Lippe lehnte Ende Februar in dritter Lesung das Gesetz über den Anschluß an Preußen ab, da eine Stimme an der erforderlichen Zweidrittelmehrheit fehlte. Desgleichen hatte Anhalt keine Lust, in Preußen aufzugehen. Am 10. April kam der Landtag zu dem Ergebnis, der Anschluß sei zur Zeit nicht zweckmäßig, denn er bringe keine Vorteile, auch liege kein Anlaß dazu vor. Ministerpräsident Deist meinte, weite nationale Kreise stimmten durchaus nicht in den Ruf ein: "Schnell nach Preußen!" Um den deutschen Einheitsstaat zu schaffen, könne man wohl Anhalts Selbständigkeit opfern, nicht aber einem größeren Preußen zuliebe. Anhalt sei eine "große Kulturgemeinschaft", die ihre Selbständigkeit behalten werde, solange es gehe. Die Demokraten hatten dieselbe Ansicht, während die Redner der Rechten erklärten, die Frage sei noch viel zu ungeklärt, als daß man sie jetzt in der Öffentlichkeit erörtern könne. Doch die Sozialdemokraten wollten den Anschluß möglichst schnell betreiben. In Braunschweig war die Anschlußfrage ebenfalls akut. Im Landtag am 25. März setzte sich die Volkspartei, Marquardt und Dr. Roloff, dafür ein. Sie hielten es für ihre vaterländische Pflicht, mit dem Anschluß an Preußen nicht so lange zu zögern, bis es zu spät sei. Man wünschte in erster Linie die Förderung der Reichsreform, daneben aber auch nicht minder ernstlich die Klärung der Möglichkeit eines Anschlusses an Preußen. Die Niedersachsen aber, ehedem die Welfen, vertraten die entgegengesetzte Ansicht. Minister Jasper meinte Anfang Mai, er könne weder Zentralisation noch Anschluß befürworten; die deutsche Stammeseigenart, die kulturell bedingt sei, müsse beibehalten werden; der Freistaat Braunschweig wolle [242] nicht ohne weiteres in dem großen preußischen Sacke verschwinden. Die Niedersachsen waren überhaupt von jeher unversöhnliche Feinde Preußens, und so sahen sich auch die Niedersachsen der preußischen Provinz Hannover genötigt, auf eine Reichsreform im föderalistischen, separatistischen Sinne zu drängen. Am gleichen Tage, da Jasper sich im braunschweigischen Landtage geäußert hatte, brachte die Niederdeutsche Zeitung eine "Warnung an Preußen". Sie stützte sich dabei auf "zahlreiche Zuschriften", welche die Ablehnung des Empfanges des hannoverschen Provinzialausschusses als eine Provokation empfanden und eine Abstimmung laut Artikel 18 der Reichsverfassung forderten.

"Es scheint tatsächlich kein anderes Mittel mehr zu geben, die unerträglichen Zustände abzustellen, als eine Selbständigmachung des Gebietes Niedersachsen." Das war auch der Grundton, der die Landesversammlung der deutsch-hannoverschen Partei Ende Mai in Ülzen beherrschte. Eine Reichsreform sei unbedingt notwendig, denn den Berliner Zentralismus müsse man ablehnen; es sei höchste Zeit, daß Artikel 18 in Kraft gesetzt werde. Daß natürlich das nationalsozialistisch regierte Thüringen keine Lust hatte, sich dem sozialdemokratisch regierten Preußen anzuschließen, war selbstverständlich. Und so konnte Ministerpräsident Baum am 8. April im Landtag erklären, Thüringen brauche bei seiner gegenwärtigen Finanzlage keinen Anschluß an ein anderes Land zu suchen. Der einzige magere Erfolg, den alle Bemühungen um eine Reichsreform hatten, war ein Abkommen, das am 21. Juni zwischen dem Senat von Bremen und der Preußenregierung Braun zustande kam und eine enge Zusammenarbeit der Stadtverwaltungen Bremerhaven und Wesermünde auf allen Gebieten der Kommunalverwaltung zum Gegenstand hatte.

"Wir Unitaristen müssen uns gedulden, bis die Föderalisten vernünftig werden... Wir Unitaristen möchten die deutschen Stämme zur großen Einheit des deutschen Volkes zusammenfassen und den Traum des großen Deutschen erfüllen, des Freiherrn vom Stein." Es gebe ja noch ein letztes Mittel, die Volksabstimmung und den Volksentscheid. Für die Sozialdemokratie war die Reichsreform nichts anderes als das Mittel, ganz Deutschland unter die starke Hand der sozialdemokratischen Preußenregierung zu bringen. Sie war das Mittel, den sozialistischen Staatskollektivismus auf das ganze Reich auszudehnen. Sie war schließlich das Mittel, einer sozialistischen Reichsregierung die Gewähr größerer Stetigkeit zu verleihen. Severing berief sich auf Stein, das war aber falsch, denn Stein suchte die Einheit Deutschlands zu gründen auf dem sozialen Zusammenschluß deutscher Persönlichkeiten, nicht auf der Grundlage der kollektivistischen Masse. Man fühlte und witterte, daß es sich bei den sozialdemokratischen Bemühungen um die Reichsreform im Grunde um eine sozialdemokratische Machtfrage handelte. Nur von einer starken Zentralisation der Staatsgewalt konnte die Sozialdemokratie eine dauernde Erhaltung ihrer Macht erhoffen. Das Volk war aber jetzt weniger geneigt denn je zuvor, solchen Tendenzen entgegenzukommen. Am 21. Juni schloß der Verfassungsausschuß der Länderkonferenz für Reichsreform seine Arbeiten ab. Seine endgültigen Vorschläge nach zweiundeinhalbjähriger Tätigkeit waren folgende: Der Dualismus Reich-Preußen hat nach Beseitigung der Monarchien keinen Sinn mehr. Die preußische Hegemonie ist heute sinnlos. "Man konnte wohl den preußischen König über die anderen Fürsten setzen, man kann aber [244] nicht den preußischen Wähler über die anderen Wähler erhöhen." Neben der Reichsgewalt darf es eine preußische Zentralgewalt nicht mehr geben. Also wird Preußen aufgelöst. Seine Provinzen werden als "Länder neuer Art" neben die bevorrechteten "Länder alter Art" gestellt. Reichsaufgaben bleiben fernerhin: Auswärtiges, Heer, Marine, Finanzen, Reichsbahn, Post, nicht die Justiz. Die bisherige Kompetenz der Länder alter Art wird grundsätzlich nicht angetastet. Die Länder neuer Art erhalten Zuständigkeit zur Gesetzgebung nur insoweit, als sie ihnen übertragen wird.

"Den Vorschlägen des Verfassungsausschusses wird der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie Preußens Zerschlagung bedeuten, noch der gegenteilige Vorwurf, daß bei ihnen Preußen an Stelle des Reiches getreten sei: Hierüber zu urteilen ist Sache der politischen Entscheidung. Es handelt sich um eine organische Neugestaltung des deutschen Reiches, bei der von allen Seiten Opfer zu bringen sind, um dem Reiche die Lebensfähigkeit zu geben, deren es in der schweren wirtschaftlichen und politischen Not der Gegenwart bedarf. Der Verfassungsausschuß glaubt dabei, keiner Seite Zumutungen gestellt zu haben, die von ihr nicht getragen werden können." Ende Juni hat dann der Reichstag in einer Entschließung die Reichsregierung um Vorlage eines Gesetzentwurfes über eine umfassende Reichsreform ersucht. Damit verschwand fürs erste ein unglückliches Thema vom Schauplatz politischem Lebens.

Die Anhänger der Reichsreform haben immer wieder behauptet, es sei dies keine Angelegenheit der Parteipolitik. Und doch war es eine solche! Der Gedanke der Reichsreform war das geistige Gut der beiden, seit Juli 1917 herrschenden Koalitionsparteien, des Zentrums und der Sozialdemokratie. Beide aber waren Gegner auf diesem Gebiete. Das Zentrum verlangte aus religiösen Grundsätzen föderalistische Reichsreform, die Sozialdemokratie aus kollektivistischen Grundsätzen unitarische Reichsreform. Das war wie Feuer und Wasser: eins schloß das andere aus. Der Vorschlag der Länderkonferenz war ein untauglicher Kompromiß. Mit der sinkenden Macht der

Koali- [245] tionsparteien zerfiel auch das Ideal der Reichsreform. Hier zeigte sich die Unzulänglichkeit der Koalitionsmacht: an einem wesentlichen Punkte ihrer schöpferischen Politik scheiterte sie: So ging im Toben der gegensätzlichen politischen Leidenschaften der Gedanke der Reichsreform unter. Es zeigte sich, daß das deutsche Volk den Bemühungen der Koalition innerlich fremd gegenüberstand. Der Gedanke der Reichsreform konnte höchstens mit einer neuen Generation organisch erwachsen. |