|

[Bd. 2 S. 20]

Es war nicht nur ein Zufall und Glücksfall, daß der erste Preußenkönig den großen Schlüter beschäftigte, ja daß er ihn sichtlich bevorzugte und lange in seinen Gnaden und Gunsten ließ. Sonst ließen sich die Bemühungen Friedrichs des Ersten um eine preußische Hofkultur oberflächlich und unsicher genug an: ihm schien nun wirklich in Ludwig dem Vierzehnten der Mustermonarch entstanden zu sein. Eine preußische Akademie wurde von ihm nur gegründet, weil es die französische gab; eine Gobelinweberei wurde von ihm angelegt, weil die von Paris berühmt geworden war; und eine Hofgesellschaft umgab ihn, dem Brandenburgs Gesandter aus Versailles vor allem die neuesten Modeberichte, letzten Kostümschöpfungen und Toilettengegenstände übersenden mußte. Und doch gehörte Friedrich der Erste gleichzeitig zu jenen deutschen Fürsten, denen der fahle klassizistische Rahmen und die kühle palladine Richtung, in der sich die Kultur des alternden Sonnenkönigs schließlich festlegte, nicht majestuos genug war und deren derberer Geschmack – nicht unähnlich wie der sinnliche Geschmack italienischer Kardinäle, dem das römische Barock entsprach – auch für den Norden nach rauschenderen Formen verlangte, wie Schlüter sie ihm schaffen konnte, der sich zwar außerhalb aller Mode bewegte, in seiner Deutschheit aber vor allem Mächtigkeit vertrat. Das laszive und athletische Naturell Augusts des Starken, dieses Vorbild aller solcher Fürsten, dieser Kerle mit den Hünenknochen und dem Mohrenmaul, [21] hatte die Verschwenderkraft, sich solche Formen überall zu schaffen, wo er nur wollte, in der Kunst wie im Leben – Friedrich der Erste dagegen, der kleine verwachsene, aber immer gepflegte und gestutzte Mann, mußte sich mit der Kunst, mit der Mode, mit der Repräsentanz begnügen. Es besaß wohl, ganz anders noch als August der Starke, der das wettinische Vorurteil brach und katholisch wurde, alle Anlagen zum Katholizismus: aber nie hätte er den Mut aufgebracht, der für einen protestantischen und brandenburgischen Fürsten immerhin dazu gehört haben würde, von der Neigung zur Wirklichkeit überzugehen – so wenig, wie er den Einflüsterungen der Jesuiten folgte, daß sein letztes Ziel sein müsse, zur preußischen Königskrone die deutsche Kaiserkrone zu erwerben. Ebenso wagte er die Mätressenmode des Bourbonenhofes nur gerade soweit mitzumachen, daß er sich einmal im Lustgarten mit einer Dame am Arme gravitätisch und promenierend der Gesellschaft zeigte: weiter ging er nicht, so gerne er gewollt haben mag, und Friedrich der Große durfte ausdrücklich an ihm loben, daß er "wofern dies lobenswert sei", bei allen seinen Schwächen und Schwachheiten wenigstens die eine Tugend gehabt habe, nie in seiner Ehe zu verstoßen. Nur den Geschmack des Königs vermochte Sophie Charlotte nicht zu beeinflussen, die kluge Frau, seine hohe Gemahlin und Leibnizens höhere Freundin, der sich der König, man kann nicht sagen, geistig unterwarf, aber vor der er geistig zurücktrat. Sie wäre von sich aus sehr wohl dazu fähig gewesen: denn sie verstand den Wandel der Zeiten, der aus Paris damals nach Versailles und hier zum Bau von Trianon und zur Anlage von Marly führte. Wenn die Königin nach ihrem Charlottenburg übersiedelte, das von der Toten nachträglich den Namen empfing, dann lag darin eine Abkehr von Berlin, und in der Abkehr ein Zeichen, daß sie schon willens und bereit war, sich von Renaissance und Barock zurückzuziehen: daß ihr gewählter und bewußter Geschmack sich bereits einer Lebensführung wie Kunstrichtung annäherte, deren Ausdruck nun sehr bald das Rokoko und der Neuklassizismus werden sollte. Aber der König selbst, der modebeflissene Monarch, der sonst jede Neuerung mitmachte, der so überaus gerne geschmackvoll sein wollte, doch vor allem so geschmacklos war, keinen eigenen Geschmack zu haben, der vielmehr hilflos und gutgläubig ohne künstlerisches Selbsturteil alles aufnahm, was vom Auslande kam, nur weil es vom Auslande kam – der König hatte just diese neueste Entwicklung vom Aufwande zur Feinheit, vom Lärm zur Stille, vom Naturalismus zum Stil, vom Barock zum Rokoko noch nicht miterlebt. Die Wandlung in den Formen, die sich allmählich vollzog, paßte ihm nicht zu seinem Bilde vom Königsein; nun hatte er die Krone mühsam erworben, nun wollte er sie auch öffentlich zeigen – alles andere lehnte er als unfürstlich mit großem Selbstbewußtsein ab. [22] Er stand künstlerisch noch immer auf der Stufe, die Ludwig der Vierzehnte als Jüngling erlebt hatte: als Mansard über italienischem Grundriß den Dôme und das Hôtel des Invalides erbaute. Und auf dieser Stufe gefiel ihm dann Schlüter, der vor allem eine große Natur war; eine größere Natur, als aus dem dümmer und kälter werdenden Klassizismus hervorgehen konnte; eine Natur in Deutschland wie Bernini in Italien oder Rubens in Flandern; ein Mann hinreißender Kunstformen, in denen wir damals alles, was an Kraft und Einfall selbstmächtig in uns war, zu Bauten und Gebilden zusammenballten. Es war eine einfache und gleichwohl freundliche Stadt, die Schlüter betrat, als er von Danzig über Warschau nach Berlin kam. Die deutsche Renaissance, die in Norddeutschland an Fürstensitzen, Junkerburgen, Jagdschlössern ihre gedrungene Schwere oft mit einer eigentümlichen Zierlichkeit verband, hatte hier ein ritterlich-bürgerliches Stadtbild mit Giebeln und Erkern hinterlassen, von dem heute nur noch das Haus der Herzogin, die Schloßapotheke am Lustgarten und das Ribbecksche Haus in der Breiten Straße zeugen – und war dann mehr und mehr durch einen residenzlichen Klassizismus von steifem Ernste, aber nicht ohne eine linkische Anmut abgelöst worden. Namentlich die gerade Natur des Großen Kurfürsten, seine holländische Verwandtschaft und sein protestantisches Bewußtsein, die keinen Schein und Aufwand verlangten, hatten die Stadt und den Staat, für die beide der Herrscher den Ausschlag gab, sich ganz von selbst für die mehr palladine Richtung entscheiden lassen, die als das klassizistische Gewissen des Barocks neben der jesuitischen Richtung desselben herlief. Auch Frankreich – das immer Vorbild blieb, obwohl der Große Kurfürst genug Menschenkenner war, um sich von der vielbewunderten Erscheinung Ludwigs des Vierzehnten niemals die Vorstellung irgendeiner persönlichen und wirklich königlichen Größe vortäuschen zu lassen – hatte sich inzwischen für Bauformen entschieden, die nicht jesuitisch, vielmehr eher jansenistisch erschienen: etwas von der Vernünftigkeit des Descartes lag schon über der vorgefaßten großräumigen, aber so klaren wie kalten Planung, in der das Paris des Henri Quatre das wackelige und winkelige zufällige mittelalterliche Stadtbild ablöste; und auch dann noch, als im ansteigenden Zeitalter der Sonnenköniglichkeit die anmaßenden und herausfordernden Säulenordnungen der Akademiker den öffentlichen Gebäuden vorgelegt wurden, bestimmte Vernunft die zugleich übertriebene und langweilige Welt, die entstand. Der Vitruvianismus, der von Vignola bis Blondel die Hirne der Architekten ausfüllte, wird immer eine der großen Unbegreiflichkeiten bleiben, denen sich Völker und Zeitalter, selbst Zeitfolgen hingeben können und die sich schließlich nur dadurch erklären lassen, daß schwerste architektonische Probleme, hier diejenigen der italienischen Renaissance, die menschliche Denktätigkeit und [23] künstlerische Erfindungsgabe bereits zu erschöpft hatten, um sie noch mit anderen als gerade den leichtesten nur scheinbaren und ganz spielerischen Problemen zu beschäftigen, die dann freilich nicht minder ernst, ja mit einer besonderen Wichtigtuerei aufgenommen wurden. Es war im Architektonischen nicht anders als im Poetischen: die berühmte französische Ästhetik der Boileau, Batteux, alle diese Fragen, ob das Wahre schön ist? oder nur das Wahrscheinliche? oder die Natur oder eine schöne Natur nachgeahmt werden müsse? alle diese Behauptungen, daß das Erhabene natürlich sein solle, jedoch auch methodisch, daß Einfachheit die Natur und die Methode zugleich enthalte; daß Schönheit eines Ganzen sich aus schönen Teilen zusammensetzen lasse; und daß die Vernunft das rechte Organ sei, welches die Schönheit aus der Wirklichkeit wählt – sie waren als Untersuchungen genau so müßig und überflüssig, wie ihre Anwendung unfruchtbar und aussichtslos blieb. Corneille hatte noch auf Wichtiges und Wuchtiges verwiesen: nach ihm war das Schöne das Notwendige – aber die Zeit des Cid war für Frankreich vorüber, die Zeit der Renommiermarschälle stieg auf, und eine Zeit der Renommierarchitektur entsprach ihr. In dem guten Glauben, sich mit dem Inbegriff alles Bauens zu beschäftigen, haben die französischen Architekten sich mit Nichtigkeiten beschäftigt: wenn man erkennen will, wie unschöpferisch der Vitruvianismus die Nation machte, dann braucht man sich nur zu erinnern daß selbst ihr begabtester Mann, Philibert Delorme, der zugleich ihr freiester war, weil er auf Übertragung, nicht auf Nachahmung der regelhaft festgesetzten Grundformen drang, schon eine große Tat getan zu haben glaubte, als er seine Säulenschäfte mit plumpen Trommelringen umzog und diese kümmerliche Erfindung als eine besondere französische Ordnung auspries, ohne die, wie es schien, die französische Eitelkeit nicht auskam. Diese Architektur, die gar nicht war, was sie so gern sein wollte, aus Erhabenheit einfach und in Einfachheit erhaben, sondern leer, oder aber übertrieben: dieser Geschmack nach Regeln, der sich damals nach allen Reichen und Höfen, nach Holland, nach England, bis nach Schweden verbreitete, war nun auch nach Brandenburg gekommen: und war hier alsbald märkisch und berlinisch geworden. Antike brach in das Mittelalter ein, das sich auch während der Renaissance noch erhalten hatte: das Stadtbild änderte sich; die "wohl regulierten" Gebäude entstanden, die Sandrarts Teutsche Akademie an der brandenburgischen und alsbald preußischen Hauptstadt zu rühmen wußte; statt des ländlichen Giebels wurden nunmehr die Traufe der Straße zugekehrt; neue Stadtviertel entstanden in planvoller Anlage; martialische Ornamente schmückten die anschaulicheren Häuser; klobige Säulen waren bestaunte Errungenschaften; ein mißverstandenes Rom offenbarte sich den vernünftigen Berlinern. Aber wie die Völker alle Formen, die ihnen zuströmen, in eine eigene Weise einbeziehen, die ihrem besonderen Nationalgeiste, ja einem bestimmten Ortsgeiste [24] entspricht, dem ganzen Lande und jedem einzelnen Staat, so bezog auch Preußen damals den Barock ein. Sogar die fremden Meister, die man berief, fügten sich dem Wesen des Volkes ein, für dessen Herrscher sie arbeiteten: sie deuteten die Motive um, die sie brachten, lösten sie auf und paßten sie an, und gaben sie so an die einheimischen Meister weiter, die sich an ihnen bildeten und die dann erst recht bodenständig wirkten. In Süddeutschland, wohin die Kirchenfürsten sich die Italiener kommen ließen, werden die barocken Motive alsbald in massive Formen umgeknetet, mit einer persönlichen Empfindung und volklichen Glut, die so echt und sinnlich und schollenkräftig war, wie eben Bayern, Schwaben und Franken sind. Oben in Norddeutschland, in Dresden, konnte neben der noch abhängigen katholischen Hofkirche die freie und ganz lutherische Hofkirche entstehen; in Prag, wo der böhmische Adel bauen ließ, entstand ein Barock von düsterer Feierlichkeit; und in Danzig, wo Dominikaner bauten, eines von fast spanischer Gespenstigkeit. In Preußen dagegen entschied man sich für jenen Klassizismus, der schon immer neben dem Barock hervorgegangen war, und in dem sich Michelangelo nicht über die Wildheit Borrominis, sondern über die Klarheit Palladios fortgesetzt hatte. Aber auch den Palladianismus nahm man hier nicht genau und förmisch und akademisch, überhaupt nicht so, als ob er schon selbst Architektur gewesen wäre, sondern als eine Grundlage, über der erst Architektur werden wollte. Das war noch nicht Bewußtsein, sondern kam aus einer Unbefangenheit, Einfalt und Kraft, die uns die Schwerfälligkeit, aber auch Tüchtigkeit erklären, mit denen die klassische Formgebung im Zeitalter des Palladianismus in Preußen begann: es war ein fester, gediegener Palladianismus, den man aufnahm, der sich eng an die Nutzzwecke eines Gebäudes hielt und die allerschlichtesten Schmuckmöglichkeiten der Baukunst nicht überschritt – man blieb bescheiden in Preußen und immer etwas hausbacken, auch wo man edelmännisch war, aber man übernahm sich auch nicht, verdarb sich nicht die allmähliche Durchbildung der Form, sondern hielt sich so den Blick für die idealische Linienführung frei, durch die hernach der preußische Stil jedem anderen ebenbürtig werden sollte. Es war Zopf, der inzwischen in Preußen entstand: Zopf entstand im Grunde schon damals, als man die Grundformen des Klassizismus kennen und erst noch unbeholfen nachbilden lernte: Zopf, der auch als Kunst in Nüchternheit so groß war wie der Staat, dessen Bedürfnissen er entsprach, und der in seinem Gehalt an Gediegenheit, Handwerklichkeit und reinem Zweckbau die Grundlagen der Baukunst in sich barg, über denen sich dann in einer Zeit, die wieder wählen und empfinden und durchbilden lernte, die edlen Formen einer nicht so sehr antiken als preußischen Klassizität erheben konnten. Man pflegt aus der Menge der überlieferten Namen von holländischen und [25] deutschen Baumeistern, die am kurfürstlichen Hofe den neuen französischen Geschmack in bereits niederländischer Umdeutung nach eigener schlichter Anpassung übermittelten und einführten, als denjenigen Mann, der mit den geringen Mitteln und niederen Materialien, die ihm im brandenburgischen Staate nach dem Dreißigjährigen Kriege nur zur Verfügung standen, gleichwohl der Hauptstadt einen nächsten, zwar ungelenken, aber aufrichtigen Bauausdruck zu geben verstand, den Johann Arnold Nering zu nennen. Von den zahllosen Bauten, die dieser fleißige Mann in Berlin geschaffen hat, ist nicht einer in der Form seines ursprünglichen Zustandes erhalten geblieben oder unüberarbeitet auf uns gekommen: auf seine beliebten und verbreiteten Formen, unter denen Arkadenbogen, gequaderter Putz und getrommelte Säulen besonders auffallen, müssen wir wesentlich aus Abbildungen, Büchern und Stichen schließen – kaum daß wir sie am Berliner und Charlottenburger Schloß, am Erdgeschoß des Zeughauses und an einigen Adelshäusern der Friedrichsgracht noch erkennen. Und doch hat dieser derbe Niederländer, den ein langes Leben in der kurfürstlichen Residenz zum rechtschaffenen Berliner machte, hier eine Arbeit geleistet, die für die Folge entscheidend war: er hat den Geschmack an klassischen Formen, der damals mit dem Anspruche akademischer Mustergültigkeit auftrat, befestigt und zusammengefaßt und auf Berlin angewandt, jenen "edlen und simpeln Geschmack", den hundert Jahre später noch Nicolai diesem "würklich großen Manne" nachrühmte – und er hat es mit einer Zurückhaltung getan, die nicht nur der wirtschaftlichen Lage des geschwächten Staates entsprach und seine Fürsten davor bewahrte, nun etwa Schein vorzutäuschen, sondern die auch durch eine so ehrliche baumeisterliche Gesinnung und so gediegene handwerkliche Grundlage, wie Nering sie mitteilte, anfänglich verhinderte, daß Hof, Staat und Bürgertum die Entwicklung aller klassizistischen Formgebung bei ihrem blendenden, aber verhängnisvollen Ende aufnahmen und daß Berlin mit Steigerung, Überbietung, Überladung zu bauen begann. Nering gab den Berlinern die Lehre, daß man mit Säulen nicht verschwenderisch umgehen darf; er zeigte ihnen, daß man schon mit Risaliten einen gliedernden Zweck erfüllen und einen gefälligen Eindruck erreichen kann; ja, er gewöhnte sie durch den täglichen Augenschein daran, daß auch die ganz unbetonte Fläche ihren großen würdigen Reiz besitzt – und wenn man bedenkt, daß Nering vor den Toren der alten Umwallung die neue Friedrichstadt mit ihren regelmäßigen Straßenzügen gebaut hat, auf die alsbald ein wichtiger Stadtverkehr überging, und daß er, der dreihundert Häuser gebaut haben soll, der Schöpfer des hohen, mehrstöckigen, noch immer behaglichen Berliner Miethauses war, dann hat man wohl das Recht, mit seinem Namen die Vorstellung eines Baumeisters zu verbinden, dessen Tätigkeit ein Wendepunkt gewesen ist. Jedenfalls war Nering damals eine Macht und besaß eine Vollmacht, besaß sie schon als "Oberdirektor aller kurfürstlichen Gebäude" und durch die Bedeutung, [26] die ihm sein Herr beimaß: die ausdrückliche und so überaus wohltätige Verfügung ist uns erhalten, nach der niemand in Berlin nach anderen Rissen als Neringschen zu bauen sich unterstehen solle, wofern er nicht Gefahr laufen wolle, sein Haus wieder abbrechen zu müssen – womit denn glücklich vermieden war, daß ein willkürliches Stadtbild entstand. Durch Nering wurde das Bauen zur Leidenschaft: Kanzler Dankelmann wie Feldmarschall Derfflinger ließen sich von ihm ihre Stadthäuser entwerfen; die Stadt bestellte bei ihm die Erweiterung ihres Rathauses; und die Krone gab ihm, nächst dem Auftrage, in Charlottenburg ein Schlößchen, in Potsdam eine Orangerie zu bauen, die mannigfachen Aufträge namentlich für Schloß und Schloßumgebung. Es war noch immer ein bescheidenes und lückenhaftes Stadtbild, das in dem etwas dünnen Palladianismus des Neringschen Geschmackes um den Lust- und Nutzgarten entstand: dort, wo des Großen Kurfürsten holländische Gemahlin noch seltene Zwiebeln und erste Kartoffeln geerntet hatte, während seine zweite Gemahlin bereits den ersten Baum der Straße Unter den Linden pflanzte und unter ihrem Fürstinnennamen die Dorotheenstadt heranwuchs. Aber mit seinen einfachen Arkadenfolgen an den stattlichen Kaufladenblöcken bei der Schloßfreiheit und auf dem Mühlendamm, mit seinen langen Dachzügen und gleichen Stockwerkshöhen, die er den Häusern an dem Molkenmarkt, Spittelmarkt, Hackeschen Markt und in der neuen Friedrichstadt gab, machte Nering die einzige Idee fruchtbar, die sich aus einem nordisch und großstädtisch angewandten Vitruvianismus ergibt, der zwar nicht Regeln, aber Regelmäßigkeit will, und führte an Stelle der gelockerten gotischen Bauweise die geschlossene massive Bauweise ein, die noch nicht Stilschönheit zu bedeuten braucht, aber jedenfalls Stileinheit verbürgt und die an derselben Stelle, nachdem sie nirgendwo mehr als in Berlin verloren wurde, heute wieder gesucht wird. In diesen steilen Stadtstil, der doch nicht ohne eine gewisse bürgerlich-freundliche, eine vorzopfig-trauliche Stimmung war, die auch noch an den öffentlichen Bauwerken haftete, brach dann Schlüter ein: die Persönlichkeit. Auch Schlüter hat noch Alltags- und Gelegenheitsarbeit geleistet: er hat als Bildhauer sogar Dekoratives gearbeitet, für Charlottenburg namentlich, wo nach der Krönung des ersten Preußenkönigs in allen bis dahin kurfürstlichen Räumen und an allen nur möglichen Stellen die preußischen Adler anzubringen waren und als höfische Aufträge fällig wurden. Und so persönlich bewährte sich der große Bildner auch in diesen ornamentalen Formen, daß ein Stück, an dem Schlüter gearbeitet hat, sofort kenntlich ist: ob es ein Fries, ein Gesims, eine Türkrönung oder eine Deckenumrahmung war – die Hand, die hier den Meißel oder Spachtel führte, verwandelte die Werkarbeit unversehens in heroische Dichtung, füllte sie mit den Zeichnungen einer Phantasie, die sich frei, empfindend und unnachahmlich zwischen mythologischen und [27] naturalistischen Einfällen bewegte, und bildete sie fest, wie geprägt, in einer Unbedingtheit der plastischen Formgebung durch, die sie sehr von der steifen, plumpen, fahrigen, inhaltlich üblichen und auch handwerklich schlechten Akademikerarbeit unterschied, mit der man bei Hofe ohne besseres Wissen und einen wirklich gesicherten Geschmack sonst wohl vorliebnahm. Die schönsten Säle im Charlottenburger Schloß gehen noch auf Schlüter zurück, der stolze Speisesaal und dieses märchenhafte Tressenzimmer mit seiner kühlen Vornehmheit, die erdbeerfarbenen Damast, altgraugoldene Bespannung und hie und da ein Pfauenblau auf eine frühe, noch renaissancehafte Rokokoplatte brachte, während den Raum, den das Barock als Stil immer braucht, hier auf ebener Erde die Freiheit von Terrasse und Park ersetzte, die von außen hinzutrat, so daß sich in Einheit zusammenfügte, was unverbindbar zu sein scheint: Schlüter und Lenôtre. Ebenso waren die kleineren architektonischen Werke, die wir von Schlüter besitzen oder besaßen, vor allem kostbare Raumbildungen, Einheiten von Schmuck und Gefüge, Kleinode in Stein, gefaßt in der Einform, in der so und nicht anders ein Genius sich ausdrückt.

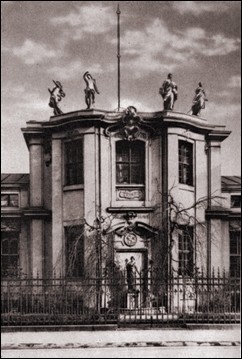

In seinem letzten Berliner Bau aber, dem Sommerhause, das er dem Herrn von Kamecke baute, nahm er in Schwingungen, die aus dem leichteren Gegenstande kamen, voll Anmut die nächste Geschmackskultur vorweg: das Rokoko, das schon immer im Barock lag. So war Schlüter ein Künstler in allem, was er tat und anfaßte: doch seine Persönlichkeit brach erst dort durch, in dem schaffenden Ausmaß seiner schöpferischen Seele, wo er zu Dimensionen ausholen durfte, wo er das Grenzenlose in Steingrenzen kneten konnte und monumental schuf. Das Standbild, das er Friedrichs teuerem Ich schon bei Lebzeiten setzen mußte, und das schließlich zu Königsberg, in der Stadt der symbolisch wie politisch wichtigsten Lebenstat des ersten Preußenkönigs, den vorbestimmten Platz seiner geschichtlichen Bedeutung erhielt, ist noch genau so dekorativ, wie der Dargestellte als Mensch war.

Dem Geschlecht dieses Fürsten aber, im Angesicht seines Standbildes entwarf er den Plan eines majestätischen Forums, das Schloß, Spreeufer, lange Brücke und einen kapitolischen Kuppeldom zusammenfassen und in Berlin einen Bernini-Gedanken, nein, einen Michelangelo-Gedanken verwirklichen sollte.

Während die Akademiker ihre armen Einfälle in aufdringliche Allegorien kleideten, die des Beifalls der Kleinen, eines eitlen Königs und einer geistig anspruchslosen Hofgesellschaft sicher waren, legte Schlüter in jedes Gebilde ein Gleichnis, das aus einer tieferen Erfassung der künstlerischen Aufgabe kam: und als sein antikischer Geist dieses Haus eines Herrschergeschlechtes zu bauen hatte, da schuf er einen cäsarischen Bau. Ebenso genügte ihm nicht, als man ihn nur zur Mitarbeit an dem Zeughause berief, diesem Rüsthause eines Staates, der durch Kampf

Davon wußte Schlüter nichts: der blieb ein Barocker, malte in Räumen, baute in die Luft, schuf Form aus Eingebungen: und war darin ganz Deutscher – nicht Preuße. Aber auch in seinem Geblüte lebte die große Gesinnung der alten Baukunst durch Studium und aus Temperament: er hing ihr an, war Römer aus der Kraft seiner Deutschheit, und diese Deutschheit unterschied ihn von den Barocken unter [29] seinen Zeitgenossen in gleicher Weise wie von den Vitruvianern, ließ ihn mit sicherer Witterung an den jesuitischen Formen vorbeigehen und überall die klassischen Formen wählen, sie aber phantasievoll und frei, nicht klassizistisch und abhängig verwerten. Die Vitruvianer haben mit all ihrer Wissenschaft und ihrem Glauben an Regeln, die sie gar nicht verstanden, weil sie dieselben nicht fließend und zeitlich, sondern stehend und ewig nahmen, auch nicht ein einziges Bauwerk in Frankreich, Deutschland und der übrigen Welt zustande gebracht, das die Alten gerade von ihrem klassischen Standpunkte aus nicht als völlig unantikisch verleugnet und als mehr oder weniger schlecht abgelehnt hätten: von den Barocken aber, Poeppelmann in Dresden, Dientzenhofer in Bamberg, Schlain in Münster, die sinnlich, liebenswürdig und auf ihre Weise großartig waren wie die barocke Kultur, in der sie sich bewegten, hatte bei allem Raumaufwande nicht einer den schweren Zug antiker Großheit, der Schlüter von ihnen so unterschied, wie der Große Kurfürst sich von den deutschen weltlichen und geistlichen Reichsfürsten unterschieden hatte und wie Berlin schon damals von den deutschen Residenzen unterschieden war. Nur Georg Bähr in Dresden steht Andreas Schlüter durch Mächtigkeit nahe: aber die Kuppel seiner Dresdner Frauenkirche ist rein protestantisch, von lutherischer Wucht, während Schlüter immer heroisch war, von majestätischem Ausmaß. Für eine Weile drängte diese Großheit Schlüters denn auch am Berliner Hofe das Gewimmel der Winzigen zurück, die ihm sein Lebenswerk in Preußen stören konnten und wollten: dann scheiterte er, gewiß nicht ohne eigene Schuld, als ihm der Münzturm einstürzte und sich an dem Baumeister strafte, daß er nicht aus dem Ingenieurfache kam wie die meisten Architekten dieses Zeitalters, vielmehr Künstler war, der über der Phantasie die Tektonik vernachlässigt hatte – scheiterte allerdings auch daran, daß er der Diener eines Königs sein mußte, von dem nachher Friedrich der Große gesagt hat, er sei groß nur in den kleinen Dingen, aber klein in allen großen gewesen.

Schlüters Ende in Rußland war hart: er starb das deutsche Schicksal eines aus seinem Vaterlande Getriebenen, und die letzte Nachricht und Vorstellung, die wir von ihm haben, ist die tragische, aber auch wieder sehr deutsche von einem zürnenden, alternden und schnell verfallenden Mann, der mit unsicherer Hand in seiner Werkstatt an einem Gestäbe baut und bastelt, aus dem das Perpetuum mobile rollen soll. In Berlin wurde die höfische Kultur, die der erste Preußenkönig um sich her [30] schaffen wollte, nunmehr den Leuten zurückgegeben, von denen Schlüter gestürzt worden war. Die Architekten, die man bis dahin in der Residenz beschäftigt und die man meist aus dem Auslande verschrieben hatte, von Nering bis de Bodt, waren Ingenieure gewesen, also Fachleute, wie man dies damals verstand; dann hatte es ein einziges Mal diesen geborenen Künstler und großen Deutschen gegeben, der Genie war und nach seiner Phantasie schuf; aber der Versuch mit diesem eigenwilligen, immer etwas seltsamen, irgendwie befremdlichen, nicht ganz geheuren Manne war, wie man meinte, mißlungen – also bekamen wieder die Akademiker, Günstlinge, Hofleute die Aufträge der Krone in ihre Hände. Der Herr von Eosander namentlich, der Schützling der Königin und Neidfeind Schlüters, war ein Mann von Geschick, der sich unentbehrlich zu machen wußte, den keine Dämonen durch ein gequältes Leben hetzten, dem aber dafür die Talente nur so in den gestickten Rockschößen steckten. Er war einer von jenen vielgewandten, überaus beweglichen, immer etwas bedenklichen Männern, deren Mannheit sie heute nicht hindern würde, Toiletten zu entwerfen und Kissen zu sticken, und die damals Offiziere und Architekten, Diplomaten und Dekorateure zugleich sein konnten. Er war an seiner Stelle genau so, wenn er Festlichkeiten für die Hofgesellschaft arrangierte, wie wenn er die Majestäten bei dero Bauplänen beriet: es gehörte zu seinem Kavaliertum, daß er alle Ansprüche zu befriedigen vermochte, die ein Hof, der sich in seinen Formen noch nicht sicher fühlte, an die Fertigkeiten eines Formkenners stellte, der ganz im Modegeschmacke lebte. Eosander hatte schon die Königsberger Krönung geleitet, die Ausschmückung der Schloßkirche bestimmt und beim Einzuge in Berlin für die gehörige Zahl von prächtigen Ehrenpforten gesorgt: das hatte ihn beim Könige beliebt gemacht, und nichts lag näher, als daß er ihm huldvoll gestattete, so vergängliche Künste in unvergängliche zu überführen und sich auch als Architekt zu bewähren. Eosander begann mit Montbijou: er legte den Lusthof nach italienischer Art und mit einem französischen Garten an, lockerte seine ländlichen Arkaden zwischen eingeschalteten Säulen in eine bambusstabhafte Leichtigkeit auf, ließ die Schauseite so anmalen, daß sie den Marmor des Mittelmeers mit dem Lack von China zu verbinden schien, und gab, über einer erdrückenden Balustrade mit Vasen und Genien, einem lustigen Dachaufsatze den koketten Schwung einer Pagode – es muß eine Klitterung gewesen sein, die um ihrer Bizarrerie willen als Kuriosum der Alamodezeit nicht nur im Bilde erhalten zu werden verdient hätte. Dann erweiterte Eosander das Charlottenburger Schloß, was schon schwieriger war, gab der Anlage eine Breite, auf die das Schloß gar nicht berechnet war, die aber zu einem wahrhaft königlichen Eindrucke noch fehlte, und stülpte nur leider diesen unmäßigen Turmaufbau darauf, der Nerings gehaltene Front aus allen Verhältnissen warf. [31] Und schließlich legte Eosander dem Berliner Schlosse, als dessen Ausbau in seine Hände übergegangen war, einen feierlichen Triumphbogen als Portal vor, schmiegte ihn weich und reich in Schlüters gewaltige Fuge, ballte sie nicht groß, doch großartig zusammen und suchte ihre Wirkung nicht aus dem Monumentalen, doch aus dem Dekorativen noch zu steigern. Ja, er traute sich zu, den Berlinern zu zeigen, daß Eosander konnte, was Schlüter nicht gekonnt hatte: der Nachfolger Schlüters gedachte den verunglückten Münzturm mit dem jetzt abgeschlossenen Schloßbau in der Form zu verbinden, daß er ihn oben auf das Portal setzte – von wo aus er dann, wenn der Plan ausgeführt worden wäre, Schlüters mächtigen Block völlig entstellt haben würde. Auf die siebenhundert Säle und Zimmer des Schlosses aber wurden unter Eosanders Leitung alsbald die Scharen von Kunstjüngern losgelassen, die an der Berliner Akademie von Schlüter, doch auch von Hulot gebildet waren und denen der Unterricht, wie sich zeigen sollte, meist mehr geschadet als genützt hatte. Schon Schlüter hatte als Dekorateur kein Maß halten können: als der König ihm den Auftrag gab, auch in Berlin so eine Akademie einzurichten, wie sie der Ruhm von Paris war, da bestand die Aussicht, daß begabte Plastiker, Skulpteure, Stukkateure von ihm tüchtige Handwerklichkeit, eine gute Materialkenntnis, eine sichere Formenbehandlung empfingen – aber es bestand auch die Gefahr, daß sie in ihrer frühen, ihrer unpersönlichen, ihrer mehr geschenkten als erworbenen Meisterlichkeit verwilderten, sobald einmal der Meister fehlte. Die Gefahr trat ein: Schlüter fand keine Nachfolge, niemand nahm die Schlüterschüler unter Zucht, ja, die Schlüterschüler bekamen als Dekorateure das Recht, [32] sich auf die Art zu berufen, wie Schlüter selber dekoriert hatte, um ihre Geschmacklosigkeiten zu rechtfertigen. Vor Schlüter war in dem noch kurfürstlichen Teile des Berliner Schlosses sehr einfach dekoriert worden, sehr gediegen und doch prächtig, im Stile einer steifen und schweren Renaissance, mit starken und bunten Farben und in dicken, wie gepreßt wirkenden Formen: die Decken namentlich, an denen man diese Schmuckweise noch heute am besten erkennt, zeigten in der Verteilung des Rahmens ein gutes klares übersichtliches Verhältnis; die Bildnerei, der die wesentlichen Aufgaben zufielen, nahm nicht mehr Platz ein, als zur Rahmung der Malerei nötig war; sie hielt eine regelmäßige Aufteilung der von ihr eingenommenen Fläche inne und begnügte sich mit einigen wenigen durchgeführten, abwechslungsvoll wiederholten Motiven, mit Rankenwerk vor allem, mit Trophäen, Harnischen und Waffen, und hier und da ein paar Putten, deren schönste, einen entzückenden Puttenreigen, Schlüter selbst noch gearbeitet und eingefügt hat. Aber dann warf Schlüter in den Paradekammern diese Ordnung völlig durcheinander: er zerstörte den architektonischen Raum, und ebenso streng, wie er im Äußeren auf Gliederung, Ausmaße, Linienführung hielt, gab er das Innere der Laune preis – Gesetzmäßigkeit im Architektonischen und Willkür im Dekorativen, das schien ihm das richtige Verhältnis der beiden Bestandteile festlicher Kunst zu sein. So teilte er dann nicht mehr auf, sondern ließ die Wand aufklaffen und in die Decke überquellen oder auch deren vollgestopfter Inhalt in umgekehrter Richtung über die Wand fließen, sich ergießen, drängeln und züngeln: er ließ Wolken wie Portieren und Portieren wie Wolken behandeln: ließ die Architrave, ließ Füllungen, Spiegel, Reliefs, oder was es nun war, von diesen Wolken zerschnitten, versteckt, halb zugedeckt werden: und ließ die Portieren sich ballen und bauschen und kostbaren Brokatstoff zeigen, aber auch das hervorgekehrte Futter, das nicht vergessen wurde, beide in Gips. Embleme, Symbole, Allegorien wechseln mit Naturalismus ab: Engel reiten auf Wolken, Bengelchen lassen ihre Beine herabbaumeln, und allegorische Frauengestalten reichen quer durch die Luft irgend etwas zur Höhe hinan, oder es sind ringende Geniengruppen, die das Sims durchbrechen, während an der Decke flatternde Puttengruppen kleben – das Sims selbst aber behandelt er als einen breiten Bord, auf den sich alles mögliche stellen ließ, Folianten und Prunkkörbe, aufgeschlagene Bücher, herabrollende Pergamente, Zeugs aus einer Raritätenkammer, auch wieder in Gips.

Auf diese Weise ist namentlich der Rittersaal zu einem Panoptikum geworden: wie die Wand in die Decke, so geht die Bildhauerei in die Malerei über: das Sims wurde noch durch ein zweites in bauchigen Formen überhöht, und fast wirkt der breite Rahmen des Deckengemäldes als ein drittes: über diese Fläche aber wälzen sich die Künste und leihen sich ihre Mittel, gemalte Damen haben einen skulpierten Fuß, in Blumenvasen, die aus Stuck sind, stecken Sträuße, die der Pinsel schuf – [33] und wenn auch Eosander vorbehalten war, im Charlottenburger Schloß auf seinen Bord nicht nur lachende Riesenfrüchte zu legen, sondern einen richtigen, einen erlegten, einen leibhaft lebensgroßen Hirsch mit echtem Kopf und Geweih, dann kriecht hier Epheu an der Decke hoch, von dem man nicht weiß, ob er nun modelliert oder mit Farbe aufgemalt oder vielleicht präparierte Natur ist. Fast beruhigend wirkt in diesem würgenden Raume das mächtige Prunkbüfett, das Eosander entwarf und einbaute, weil es doch wenigstens einen Zweck hat, dem es dient, einen Zweck zur Schau stellt, dem es bei Gelegenheit dienen könnte, und man sieht gerne und lächelnd darüber hinweg, daß er sein reiches schweres verschwenderisches Silber auf einen scheinbar kostbaren Unterbau aus Saphir setzte, der sich bei näherer Prüfung als angestrichenes Holz herausstellt – ja, beruhigend wirkt in diesem bepacktesten aller Räume der versilberte Trompeterchor, den Friedrich der Große als Ersatz für einen eingeschmolzenen nach dem zweiten schlesischen Kriege erbauen ließ und der hier jäh an den Ernst einer Zeit erinnert, die dann kam – und beruhigend wirkt vor allem, als eine Feerie in Glas, die diesem Prunkraume wenigstens einen Mittelpunkt gibt, der große glockige flockige Kronleuchter, wohl der schönste unter den Wundergebilden aus Bergkristall, die sich in den Schlössern der Hohenzollern finden, weil er ganz Einform aus Handwerk ist, doch Form, die auf sich selbst beruht, das einzige reine Kunstwerk in einer angestauten Umgebung, die Schlüter gebilligt hat und die sein Genius rechtfertigen muß. Die Frage, ob man so dekorieren darf, wie Schlüter dekorierte, ist nicht nur eine Frage des Geschmackes; wäre sie es, dann wäre sie leicht zu beantworten, denn es ist kein Zweifel, daß seine Dekoration den Auftraggebern überaus gefiel und daß sie wiederum die einzigen waren, die sich damals in Preußen um Dinge des Geschmacks mühten – womit denn diese Dekoration als ein Zeitausdruck gerechtfertigt wäre. Die Frage wird dadurch noch erschwert, daß gegen die Formen dieser Dekoration, wenigstens solange es sich um Gebilde handelt, die aus Schlüters eigener Hand und Werkstatt kamen, kein technischer Einwand möglich ist; je wilder seine Phantasie war, desto schwerer wurden die Aufgaben, die er der Plastik stellte, und sie alle wurden von ihm mit einer Formgebung gelöst, die meisterlich, die untadelhaft, die vollkommen war. Die Frage überhaupt ist nicht nur eine Frage der Dekoration, sondern der Gattungen, die zur Verwendung kommen; es ist eine Frage der einzelnen Künste, die sich hier erhebt – eine Frage der Kunst selbst. Es gehört ein ungeheures Können dazu, die Dinge zu machen, wie Schlüter sie machte: und doch wäre die Kunstauffassung, die diesen Dingen zugrunde lag, vorher von der Renaissance und nachher vom Klassizismus als ganz unmöglich empfunden worden. Wir werden vielmehr von diesen unförmigen Formen daran erinnert, daß es Grenzen der Kunst gibt, die Gesetze sind und nicht ungestraft überschritten werden: [34] Gesetze des Raumes, der Fläche, der einheitlichen Wirkung, die in den Formen, den Gattungen, der Kunst selbst liegen – und zu denen deshalb die Menschen immer wieder zurückkehren. In seinen letzten Berliner Arbeiten, in seinen Gruppen der Weltteile für den Festsaal im Sommerhause des Herrn von Kamecke schuf Schlüter wunderbare Menschenleiber, die einem aufgeknüpften Leinentuche entsteigen, das mit seiner Last unfehlbar herabstürzen müßte, wenn es nicht eben eine Vortäuschung wäre – und wir fühlen das Unmögliche. In Eosanders Gobelingalerie haben Schlüters Schüler hernach Frauengestalten angebracht, die vom Gesimse herabfallen und in die Leere taumeln, oder Rosse, die mit halbem Leibe aus der Wand kommen und in die Luft sprengen – und wieder fühlen wir das Unmögliche. Schon Schlüter überschritt jene Grenzen der Künste: und seine Schüler machten diese Überschreitungen nur deutlicher, wenn sie die Formen nicht mehr in seiner Sorgfalt durchmodellierten, vielmehr gedunsen und glatt wurden. Sogar Eosander kehrte zu diesen Grenzen zurück: gewiß nicht mit künstlerischem Bewußtsein, doch mit einer beginnenden Zurückhaltung, die sie im allgemeinen Zeitgeschmacke schon deshalb als Gegenbewegung geltend zu machen wußte, weil Schlüter und der Schlüterstil nicht überbietbar waren: aber unzweifelhaft schuf Eosander in seiner Gobelingalerie, wenn man von den Einzelheiten der Plastik absieht, wieder einen einigermaßen geordneten, übersichtlichen Raum. Und doch hat Eosander, der alles konnte, zuletzt noch das Tollste an Barockheit geleistet, was ausdenkbar war, als er in seiner Charlottenburger Schloßkapelle diese schwebende Riesenkrone mit den baumelnden Engeln schuf, die das Gegenteil von Würde, von Heiligkeit, von Königlichkeit ist, vielmehr das Zeitalter eines Herrschers so abschloß, als ob es wirklich nur das eines Emporkömmlings gewesen wäre. Das preußische Königtum begann seine künstlerische Geschichte mit Gründerjahren, genau so, wie es hernach das kaiserliche Deutschland tat: begann sie mit Ratlosigkeit an allen entscheidenden Stellen, die hilflos jedem Kunstmacher ausgeliefert waren, dessen bildende Art den königlichen Neigungen so ungefähr entsprach oder entgegenkam – begann sie mit Launen, Unernst, Laienhaftigkeit, die eine höfische Welt entstehen ließen, in deren Mitte der König selbst stand, der ohne Kennerschaft, ja ohne Sachlichkeit in allen Dingen war, die ihm die Probleme des Geschmackes, den er zu haben suchte, zu den Problemen der Kunst hätten vertiefen können, vor der er ahnungslos blieb. Es war ein Verhängnis, das Friedrich der Erste damit ins Preußische schuf: eine preußische Gefahr, die er heraufbeschwor, eine preußische Überlieferung, die schon er hinterließ – denn nicht zum letzten Male sollte künstlerische Oberflächlichkeit bei allem persönlichen Eifer sich den sonst so gediegenen Bestrebungen der Hohenzollern mitteilen.

|