|

[Bd. 5 S. 382]

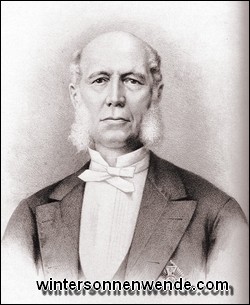

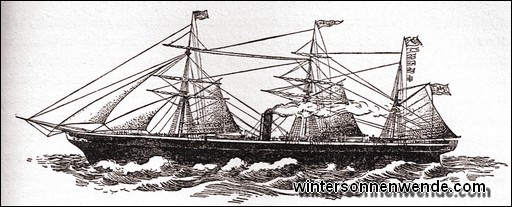

Eine erste Bresche in diesen Ring wurde 1776 durch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten gesprengt. 1816 und 1822 folgten Argentinien und Brasilien diesem Beispiel. Aus Kolonien, die den Hanseaten durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik Englands und Spaniens bis dahin verschlossen waren, wurden selbständige Staaten, die nun zu Handelsverträgen auch mit neuen Partnern bereit waren. Hinzukam im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die völlige Umgestaltung der politischen und ökonomischen Verhältnisse durch die französische Revolution, die napoleonischen Kriege, die Umwandlung Hollands in eine Batavische Republik und den Einbruch der Engländer in französisches und holländisches Kolonialgebiet. Zwischen diesen kämpfenden Parteien standen die Hanseaten – wenn auch mit deutlicher Neigung zu England – als "Neutrale". Das bot Möglichkeiten, und die nutzten sie. Sie traten wieder in die Weltschiffahrt ein. In den zehn Jahren zwischen 1790 und 1799 wuchs der Handel der deutschen Nordseestädte um das Vierzigfache. Die bremische Flagge erschien vor allem in der Nordamerikafahrt. Kaufmännische Begabungen, die in den Jahrhunderten der Öde kein Betätigungsfeld gefunden hatten, erwachten neu. Wagemutige und tatkräftige junge Leute gingen nach "drüben". Auch aus der alten bremischen Kaufmannsfamilie der Meier war seit über hundert Jahren kein Kaufmann mehr hervorgegangen. Jetzt, 1798, gründete der dreiundzwanzigjährige [383] Caspar Meier mit einer Brigg voller deutscher Waren eine Firma in Newyork. Zwei Jahre später folgte sein zwei Jahre jüngerer Bruder Hermann Henrich Meier d. Ä. und trat bei ihm als Teilhaber ein. 1805 trennten sich die Brüder auf Grund freundschaftlicher Vereinbarung. Hermann Henrich ging in die Heimat zurück, gründete ein eigenes Geschäft, schloß aber mit seinem Bruder eine Art Poolungsvertrag, wonach die beiden Firmen wohl jede auf eigene Rechnung geführt, Gewinn und Verlust aber von beiden gemeinsam getragen werden sollten. In Bremen wurde ihm dann am 16. Oktober 1809 als drittes Kind ein Sohn geboren, der den Namen des Vaters und damit der Firma erhielt: Hermann Henrich Meier. Bremen war Stadtstaat. In einer siedlungsarmen Umgebung lag es zwischen engen Grenzen, die noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts keine vierzigtausend Menschen umschlossen. Dennoch hatte es sich nie den Ansprüchen eines fremden Dynasten gebeugt. Es hatte seine ihm von der Natur gegebene wirtschaftliche Sonderaufgabe als Mittler zwischen Volk und Welt. Die aber war nur in größeren Räumen zu erfüllen, als sie unter der Macht irgendeines deutschen Fürsten standen. Seitdem daher der Versuch zur Organisierung eines größeren Wirtschaftsraumes im Bereich der Hanse gescheitert war, blieb nur noch die Fiktion des Reiches und der Reichsmacht über einen solchen Raum. Lange Jahrhunderte war es in der Tat nur eine Fiktion, aber in ihrem Zeichen wandelte sich der Kampf um die Erhaltung der wirtschaftlichen Sonderaufgabe zu einem Kampf um die Erhaltung der staatlichen Selbständigkeit, um die Anerkennung der Reichsunmittelbarkeit der Hansestadt. In diesem Kampfe aber wurde der Kaufmann zwangsläufig zum Politiker. Immer wieder wechselten durch einen natürlichen Auslesevorgang die Begabungen aus den großen Handelsfamilien hinüber in die politische Laufbahn. So kam es, daß hier in den Seestädten nicht ein bloßer bürgerlicher Geldadel, sondern ein echter Herrenstand erwuchs, aus dem eine überraschende Zahl bedeutender politischer Köpfe hervorging. Zu diesem Bürgeradel gehörte seit Jahrhunderten auch die Familie Meier, und es war in der Tat ein Adel mit allen strengen Formen und Traditionen einer durch Namen, Herkunft und Stellung verpflichteten Führerschicht. Für einen Angehörigen ihrer Familien gab es daher auch nur zwei Lebensaufgaben, die wirtschaftliche oder die politische, was sich bei der Berufswahl in der Frage ausdrückte: Kaufmann oder Jurist? Der junge Hermann Henrich Meier vermochte nicht, sich für eines von beiden zu entscheiden. Als sein Vater 1821 starb, war Hermann Henrich elf Jahre alt. Sein Bruder John wurde Jurist, sein Bruder Diedrich Kaufmann. Er selbst war der Jüngste, wohl ein wenig verzogen, kein hervorragender Schüler, unstet, ein bißchen eitel, aber ein echter Junge und guter Kamerad. In Stuttgart, wohin ihn die Mutter 1823 auf das Obergymnasium gab, bewegte er sich nach anfänglichen Widerständen, die man dem Kaufmannssohn Meier in der Residenzstadt entgegenbrachte, [384] sehr bald gewandt und elegant in der Adelsgesellschaft der Varnbüler, Maucler, Plessen, Neurath, Zeppelin. Er gewann Freude an der hellen, der Antike zugewandten Geistigkeit im Hause von Gustav Schwab, dem klassischen Gelehrten und schwäbischen Dichter. Um so schwerer wurde ihm die Antwort auf die Frage nach dem Beruf, die die Familie immer wieder an ihn stellte. Er wollte Theologie oder Medizin studieren. Er begeisterte sich an Horaz und entdeckte in sich eine Begabung für Musik. Am Ende erklärte er dennoch mit betonter Festigkeit, er wolle Kaufmann werden. Doch es ist nur allzu offenbar, daß er damit dem ewigen Drängen entgehen wollte, indem er sich schieben ließ. Nirgends hat er sich in seiner Jugend so unglücklich gefühlt wie in Orbe (Schweiz), wo er nun in einer Art Handelsschulinternat auf seinen "selbstgewählten" Beruf vorbereitet wurde. Er empfand es daher anfangs fast als Befreiung, daß er 1826 wirklich in die Kaufmannslehre im väterlichen Geschäft eintreten konnte. Der Vater hatte kurz vor seinem Tode einen seiner älteren Angestellten als Teilhaber in die Firma aufgenommen. J. H. Adami war ein peinlich genauer und zuverlässiger, aber nüchterner und verschlossener Mann. Ihm war es zu danken, daß H. H. Meier & Co. das größte deutsche Haus im Amerikahandel geblieben war, aber er selbst machte diesen Dank nicht gerade leicht. Hermann Henrich bekommt nichts geschenkt von dem, was man "die Kaufmannschaft lernen" nennt: Öfenheizen, Kontore ausfegen, Schönschreibestunden. Der einstige Zögling der Stuttgarter "Fürstenschule" empfindet dieses Dasein als eine Schmach. Sein Bruder John hatte sich als Rechtsanwalt in Bremen niedergelassen, sein Bruder Diedrich war als Handlungsgehilfe nach Le Havre und weiter als Agent der Firma nach Boston gegangen. Auch Hermann Henrich drängt hinaus aus der Enge von Firma und Familie. In fünf Lehrjahren glaubt er sich genügend Handelskenntnisse verschafft zu haben. Er macht Vorschläge zur Erweiterung des Geschäftes, will eine eigene Zweigfirma gründen, will nach England, nach Brasilien, Argentinien. Adami weist ihn barsch zurück. Das Geschäft ist groß genug. Kein ehrbarer Kaufmann will mehr, als er mit eigener Arbeit bewältigen kann. Im Grunde aber ist es wohl so, daß er dem Jüngsten der Meier mißtraut. September 1831 setzt Hermann Henrich seinen Willen endlich durch. Er geht als Vertreter nach England. Aber Adami scheint recht zu behalten. Der selbstbewußte junge Herr versagt. Nach einem Vierteljahr hat er noch keinen einzigen Auftrag hereingeholt. Da erhält er den Befehl, mit dem nächsten Schiff (es fährt am Weihnachtsabend) nach den Staaten zu gehen. Am 2. Februar 1832 betritt Hermann Henrich Meier amerikanischen Boden. Dieses Amerika war ein anderes als das "goldene" der neunziger Jahre. Jetzt erst machten sich die Geburtswehen des neuen Staates wirklich bemerkbar. Immer wieder erschütterten politische und wirtschaftliche Krisen das Gefüge der jungen Republik. Dennoch war ihr Selbstbewußtsein gestiegen. Zollschranken [385] schützten ihren eigenen Handel. Amerikanische Werften bauten schnellere Schiffe als die europäischen. Der Wettkampf der fremden Staaten um den amerikanischen Markt wurde immer schärfer. Diese Konkurrenz aber hatte den Handel in eine Bahn gelenkt, die den älteren unter den hanseatischen Kaufleuten, einem Adami etwa, in der Seele widerstrebten: er wurde Spekulationsgeschäft. Doch gerade das reizte die Jüngeren. Nachdem Bruder Diedrich ihn in die Vertretung in Boston eingeführt hatte, um Anfang April zum Antritt seiner Teilhaberschaft nach Bremen zurückzukehren, stürzte sich Hermann Henrich an die Arbeit. Zum ersten Male brach die andere Seite seines Wesens auf: zähe Energie. Er wollte die englische Scharte auswetzen, wollte das, was ihm von Bremen aus nicht gelungen war, von hier aus erzwingen. Er erweitert den Geschäftsverkehr bis nach Westindien und Südamerika. Er verfrachtet Tabak und Tran, verkauft Manufakturwaren und Leinen. Er übernimmt Risiken, die den alten Adami und Onkel Caspar in Harnisch bringen. Aber er steigert das Geschäft so, daß er von Bremen die Weisung erhält, für eine Zeit einmal keine Schiffe mehr abzufertigen, sie kämen mit der Arbeit nicht mit. Immerhin können sie nicht anders, als auch ihn am 1. Januar 1834 als Teilhaber in die Firma aufzunehmen. Der erste Sieg! Doch diesem folgte eine um so tiefere Niederlage. Durch die Weigerung der Bremer zur Untätigkeit gezwungen, aber einmal gewöhnt an das Wagespiel, als das man in den Staaten den Kaufmannsberuf ansah, begann er, mit eigenem Gelde in Effekten zu spekulieren, gewann anfangs, um im Sommer 1834 den Zusammenbruch zu erleben. Die Mutter deckte zwar mit einem Teil des väterlichen Erbes die Schulden, aber zugleich erging von Adami der Befehl: Hermann Henrich hat die Vertretung von Boston in das Kontor von Caspar Meier & Co. nach Newyork zu verlegen. Er stand wieder unter Aufsicht der Firma und der Familie. Noch einmal hoffte er aus diesem Kreise herauszukommen. Im Frühjahr 1835 lernte er ein junges Mädchen, Fanny Appleton, kennen und lieben. Ihr Vater war Tuchfabrikant in Massachusetts, hatte als erster den mechanischen Webstuhl nach Amerika eingeführt. Als er von der "unpassenden Neigung" hört, läßt er sagen, er wünsche nicht, daß seine Tochter ins Ausland heirate. Hermann Henrich antwortet mit einem Rundschreiben an seine Geschäftsfreunde, aus dem hervorgeht, daß er sich für immer in den Staaten niederlassen wird. Aber der alte Appleton ist unnachgiebig. Als Vorkämpfer einer bodenständigen amerikanischen Industrie ist er energischer Schutzzöllner. Hermann Henrich als hanseatischer Kaufmann muß Freihändler sein. Das versippt sich nicht. Ende 1835 reist Appleton mit seiner Fanny nach Italien. Hermann Henrich empfindet das als seine dritte und vielleicht schwerste Niederlage als – Kaufmann. Er gibt es auf. Er packt bereits seine Koffer. Da erreicht ihn eine neue Nachricht Adamis: es wäre unverantwortlich, jetzt abzureisen, wo [386] sich die Anzeichen einer neuen großen Geschäftskrise bemerkbar machen. Hermann Henrich bleibt, da die Geschäfte nahezu völlig stocken, lediglich als Beobachter, der aber gerade als solcher seine Kenntnisse und sein Gesichtsfeld beträchtlich erweitert. In den Berichten, die er nach Bremen gibt, beschäftigt er sich mit Bankpolitik, Kreditausweitung, Papiergeldumlauf und öffentlicher Verschuldung, mit Zollsätzen, Handelsverträgen und Arbeiterfragen. Zum ersten Male sieht er seinen eigenen Beruf in größeren Zusammenhängen. Aber wo ist die Größe dieses Berufes selbst? Seit den Pioniertagen der neunziger Jahre ist der hanseatische Kaufmann längst wieder in die nüchternen Bahnen bloßen Händlertums zurückgekehrt. In diesem Jahre 1837 warf er auch das Gewicht seines Namens zum ersten Male in die Waagschale der Politik. Für ihn als Angehörigen des Patriziats und als Vertreter des größten heimischen Handelshauses war es selbstverständliche Verpflichtung, auch ohne besonderen Auftrag das Gemeinwohl und die Ehre seiner Vaterstadt zu verteidigen. Im Jahre 1827 hatte der Pariser Ministerresident der Hansestädte, Rumpff, mit Washington einen Gegenseitigkeitsvertrag abgeschlossen, wonach den Bürgern der beteiligten Staaten im jeweils fremden Hoheitsgebiet volle Gleichberechtigung mit den einheimischen zugestanden wurde. Eine der Folgen war eine Abnahme des amerikanischen Schiffsverkehrs auf der Weser um zwei Drittel, dagegen eine Zunahme des bremischen um das Doppelte. Die dadurch hervorgerufene Mißstimmung der amerikanischen Reeder machte sich der Konsul der Staaten in Bremen, Dodge, zunutze, indem er die hanseatischen Kaufleute nicht allein allerhand Machenschaften verdächtigte, sondern für sofort eine Konsulatsabgabe auf jede Faktur und für 1839 eine Aufkündigung des Vertrages verlangte. Als diese Dinge tatsächlich vor den Kongreß kamen, setzte sich auch Hermann Henrich Meier für seine Vaterstadt zur Wehr. Einmal enthüllte er schonungslos die Gewinnsucht des Konsuls Dodge, dessen Einkommen bei Einführung der Stempelabgabe bei weitem das eines amerikanischen Staatssekretärs übersteigen würde. Zum anderen trieb er sehr geschickt einen Keil zwischen die amerikanischen Reeder und Tabakpflanzer, indem er nachwies, daß Bremen durch eigene Rührigkeit zum größten Tabakhandelsplatz des Kontinents und zum Abnehmer von allein einem Drittel der gesamten Ernte geworden war, was aber nach Aufkündigung des Vertrages wohl kaum so bleiben würde. (Tatsächlich ist dieser Vertrag bis 1917 in Kraft geblieben.) Als die Krise abflaute, fuhr Hermann Henrich endlich im April 1838 in die Heimat zurück und wurde Soldat. Er erfüllte seine Dienstpflicht bei der Bremer Bürgerwehr. Den folgenden Herbst und Winter verbrachte er in Paris. Eine schwere Erkrankung der Mutter rief ihn zurück. Sie starb. Er möchte wieder reisen, mußte aber für Adami einspringen, der in den Senat gewählt war, mußte auch noch seinen Bruder vertreten, der auf Hochzeitsreise geht. Doch das alles geschah mit halbem Herzen. Er ist jetzt dreißig Jahre, aber noch keineswegs Kaufmann. [387] Hermann Henrich Meier erscheint uns als einer jener jungen begabten Männer, deren Fähigkeiten in einem ungeformten Zustande daliegen. Schöpferische Kraft ist in ihnen, aber sie verlangt nach einem Ansatzpunkt. Es kann sein, daß die Zeit diesen Ansatz versagt. Dann versiegt die Kraft, und ihr Träger endet als zweiter Sohn der Firma, als Charmeur und Elegant, als der etwas zweifelhafte Onkel der Familie. Er ist ohne inneren Zwang Kaufmann geworden. Er versieht seinen Beruf, weil man es von ihm erwartet. Aber er ist einer jener Menschen, die keinen Beruf, sondern einen Anruf brauchen. Am 15. Oktober befreit er sich endlich ganz aus den Fesseln der Firma und reist nach Italien, zum "Studium der Künste und Wissenschaften". Diese Reise öffnet ihm noch einmal eine neue Welt. Er trifft den Kunstgelehrten von Rumohr, den Komponisten Donizetti, den Märchendichter Andersen, den Philosophen Schelling. Er läßt sich überwältigen von Bildern und Bauwerken. Er beginnt, Gemälde zu sammeln. Er lernt Italienisch. Er versenkt sich ernsthaft in die Kunst der Antike und der Renaissance. Er schreibt zwar nach wie vor in den Hotels hinter seinen Namen die Berufsbezeichnung "Kaufmann aus Bremen". Aber im Innersten zweifelt er immer stärker an seiner Befähigung zu diesem Berufe. Er sieht sich dagegen bereits als Kunstwissenschaftler und schreibt aus Florenz, diese Reise könne seinem Leben "wohl gar eine andere Richtung geben" – und sie tut es in der Tat. Von Florenz aus fährt er im Dezember 1840 für zwei Tage nach Livorno zum Besuche eines Bekannten namens Lloyd. In dessen Hause begegnet er einem jungen Engländer, Chuppy, dem Bruder des Erbauers der "Great Western", des Dampfers, der alle damals bekannten Rekorde auf dem Nordatlantik hielt. Hermann Henrich hatte den Aufschwung der amerikanischen Flußdampfschiffahrt miterlebt. Auf seiner Rückreise von Amerika war er der "Great Western" auf ihrer Jungfernfahrt begegnet. Es war das zweite Schiff, mit dem die British Queen Steam Navigation Company den ersten regelmäßigen Dampferverkehr über den Nordatlantik einrichtete, und hatte die Reise London–Newyork in fünfzehn Tagen gemacht. Kurz vor seiner Italienfahrt hatte er zudem die ersten Briefe bekommen, die mit einem von Samuel Cunards neuen Postdampfern den Ozean überquerten. Und nun berichtet Chuppy von im Bau befindlichen Riesendampfern, die 3200 Tons fassen und die Überreise in zehn Tagen schaffen sollen. Hermann Henrich, der sich eben noch von den Zeichnungen des Cinquecento hatte bezaubern lassen, sitzt jetzt mit dem Engländer über Zeichnungen und Berechnungen von Größe, Tiefgang und Ladefähigkeit eiserner Schraubendampfer und spürt plötzlich: hier ist der Ansatzpunkt, den er braucht. Schiffahrt und Handel stehen an einer entscheidenden Wende. Der Beruf des Überseekaufmanns vermag hier durch Dampf und Schraube einen neuen schöpferischen Impuls zu bekommen. Ein neues Verkehrsmittel ist im Werden. Wer das begriff, half mit, das Bild des Vaterlandes, ja, der Welt neu zu formen. Hermann Henrich begriff [388] es. Am gleichen Tage noch ließ er sich von Chuppy einen Empfehlungsbrief an dessen Bruder geben, "falls es mal von Nutzen sein könnte", und während er in seinem Reisewagen nach Florenz zurückfuhr, mischte sich in seinen Zukunftsgedanken bereits der Name seines Gastgebers mit dem einer Schiffahrtsgesellschaft, die erst vor vier Jahren in Triest gegründet worden war: Lloyd. Die Rückkehr nach Bremen am 22. Mai 1841 ist für ihn in doppeltem Sinne eine Rückkehr. Der Mann, der noch vor einem halben Jahre an seinem Berufe gezweifelt hatte und aus der Kaufmannschaft zur Kunst hatte flüchten wollen, zog jetzt in seinem Tagebuch den Schlußstrich unter das Ergebnis seiner Italienreise: "Ich will hoffen, daß ich eine treue Wahrnehmung meines Berufes mit der Liebe zu den Künsten und Wissenschaften vereinigen werde." Als im Februar 1843 H. H. Meier & Co. in ein größeres Kontor übersiedeln muß, ist es jetzt er, der im Geschäftshaus Wohnung nimmt, zunächst sogar noch als Junggeselle, später mit seiner Frau (im gleichen Jahre wie er heiratet auch Fanny Appleton, und zwar den amerikanischen Dichter Longfellow). 1848 scheidet der Senator Adami aus der Firma aus. 1850 wird der Bruder Diedrich auf den Tod krank. Das Geschäft lastet allein auf Hermann Henrichs Schultern, aber wiederum erweist sich seine erstaunliche Arbeitsfähigkeit. Der Handel dehnt sich aus auf Mittel- und Südamerika, auf Indien und die Südsee. Entscheidend aber bleiben weiterhin die Staaten als das Tabakland und das Ziel des nun immer stärker werdenden Auswandererverkehrs. 1840 zählte die Reederei fünf Segelschiffe, 1857 zehn. 1847 erhält er den Titel, der als einziger neben dem des Senators und des Eltermanns unter Kaufleuten Klang hat: er wird Konsul. Hatte sich H. H. Meier somit aus eigenem Willen und für immer eingefügt in den Kreis von Firma, Familie und Vaterstadt, so konnte er jetzt weder, noch durfte er seiner Herkunft und seiner Natur nach um seines Zieles willen der private Kaufmann bleiben. So finden wir denn in den nächsten Jahren seinen Namen überall da, wo es diesem Ziele um einen Schritt näher geht, sei es bei dem Ausbau von Bremerhaven oder dem Bau einer Telegraphenlinie, bei Eisenbahnplänen oder Bankgründungen. Bei aller Wahrung der Persönlichkeit – und H. H. Meier hat stets ein ausgeprägtes Persönlichkeitsbewußtsein besessen – ordnet er sich überall da unter, wo es um die Sache des Gemeinwohles geht. Ja, gerade weil er sich keinem Rufe der Öffentlichkeit versagt, tritt seine Persönlichkeit um so deutlicher hervor, und so gelingt ihm als dem einzelnen, der aber getragen wird von dem Vertrauen der Allgemeinheit, das zu vollenden, woran andere scheitern. Denn es ist ja nicht so, daß er als erster oder gar einziger den Gedanken einer Dampfschiffverbindung Bremen–Newyork gehabt hat, aber es ist das Kennzeichen und das Geheimnis der in wirtschaftlichen Dingen schöpferischen Persönlichkeit, daß sie die Vielheit solcher Pläne wie ein Magnet an sich zu ziehen, sie zu vereinen und selbst zu ihrem entscheidenden Träger zu werden vermag. [389] 1843 wird H. H. Meier in den Bürgerkonvent geladen, in jene ursprünglich ständische Vertretung der Bürgerschaft, die der Senat zur Beratung besonderer städtischer Fragen zusammenrufen konnte, die jedoch im Laufe der Zeit mehr und mehr von den Vertretern der Kaufmannschaft, den Elterleuten, beherrscht wurde. Es ist bezeichnend, daß H. H. Meier nicht etwa als Vertreter seines Standes, sondern als Diakon einer Kirche in den Bürgerkonvent kommt, wie es sich auch sehr bald zeigt, daß er klar von aller nur kaufmännischen Interessenpolitik abrückt, als er 1846 Mitglied der neugeschaffenen "Deputation zur Förderung der Dampfschiffahrts-Unternehmung zwischen Newyork und Bremen" wird. Die englische Cunard-Linie hatte bis dahin nahezu das Monopol des Dampferverkehrs zwischen Amerika und Europa behauptet. Die Staaten wollten sich dagegen von dieser Fessel freimachen und eine eigene Postdampferverbindung einrichten. Die Frage war nur, welcher europäische Endhafen angelaufen werden sollte. Da gelang es den beiden führenden Köpfen Bremens, seinem großen Bürgermeister Johann Smidt, der die kommende Entwicklung durch die Gründung Bremerhavens (1830) erst ermöglicht hatte, und dem "Fahnenträger der Kaufmannschaft", dem nachmaligen ersten deutschen Marineminister, Arnold Duckwitz, die Amerikaner für Bremen zu gewinnen. In Newyork wurde die Ocean Steam Navigation Company gegründet, der Subventionsvertrag mit der amerikanischen Postverwaltung abgeschlossen; aber die Zeichnung der Aktien an den amerikanischen Börsen stockte, deutsches Kapital mußte einspringen, sollte das Unternehmen nicht völlig scheitern. Der bremische Senat beantragt einen Vorschuß von 100 000 Dollar für die Gesellschaft, doch die Deputation lehnt diesen Antrag ab, wenn sich nicht auch andere deutsche Staaten an dem Unternehmen beteiligten. Nur H. H. Meier und Gustav Kulenkampff schließen sich von diesem lediglich Privatinteressen und kleinlicher Oppositionspolitik entsprungenen Entscheid aus. Sie sind es denn auch, die auf Wunsch von Smidt nach Berlin fahren und vom preußischen Finanzminister die gleiche Summe zugesichert erhalten. Damit ist nicht nur die Opposition zum Schweigen gebracht, sondern dem Beispiel Preußens folgen noch neunzehn weitere deutsche Staaten. Die erste deutsch-amerikanische Dampfschiffverbindung ist gesichert. Zwei Schiffe, der "Washington" und der "Hermann", werden gebaut, und als am

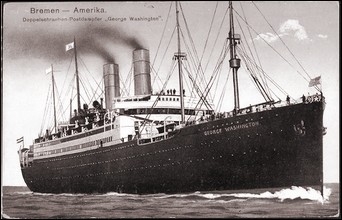

Daher mußte der Versuch einer nationalen Einigung 1848 besonders in den Hansestädten mit aller Hoffnung begrüßt werden. Auch H. H. Meier, der inzwischen schon außerhalb der Deputation mit Gewicht und Geschick an der Lokalpolitik seiner Vaterstadt teilgenommen hatte, ließ sich von einem nordhannoverschen Wahlbezirk zum Abgeordneten für die Nationalversammlung wählen. In dem politischen Glaubensbekenntnis, das er vor seinen Wählern ablegt, erweist er sich vollauf als Vertreter des gemäßigten Liberalismus jener Tage und als Republikaner, der "aus praktischen Gründen durchaus gegen einen deutschen Kaiser" ist. Die Zentralregierung denkt er sich als eine Art "Erste Kammer", die sich aus Vertretern der Länderregierungen sowie aus einer gleich großen Zahl von Vertrauensmännern der bundesstaatlichen Kammern zusammensetzt und von sich das Bundesministerium ernennt, das seinerseits wiederum die Exekutive der "Zweiten Kammer", des nationalen Parlamentes, ist. Diesem Regierungsaufbau fehlt allerdings die über den Parteien stehende, dauernde Spitze, etwa in der Person eines Bundespräsidenten, weil sie sowieso praktisch nicht durchzusetzen war. H. H. Meier ist trotz aller liberalen Theorien eben doch vor allem Realpolitiker, dem es weniger auf die Form als auf die Wirklichkeit ankommt, und die heißt: das Reich. Mit aller Begeisterung und aller Arbeitsbereitschaft fährt er Ende März nach Frankfurt. Eine um so tiefere Enttäuschung wird für ihn, daß er erlebt, wie dieser große Beginn in endlosen Reden versandet. Er selbst betritt nur einmal die Tribüne der Paulskirche, als er seinen Mitbürger und Handelsminister Duckwitz gegen eifersüchtige Angriffe wegen angeblicher Verzögerung des Flottenbaus verteidigt. Er wird daraufhin noch in den Marine-Ausschuß gewählt, legt aber am 21. Mai 1849 sein Mandat nieder, weil er einsieht, daß diese Reichsversammlung gegenüber der Macht der Fürsten ohnmächtig ist und daß "ihr ferneres Zusammenbleiben nur der Reaktion und der Anarchie Vorschub leistet", also macht er Schluß. Der entscheidende Gewinn dieser Frankfurter Tage sind die Freundschaften, die er mit vielen führenden Politikern schließt und die nicht nur sein privates Leben bereichern, sondern auch erst manchen späteren Schritt möglich machen werden. Heinrich von Gagern, der erste Präsident der Nationalversammlung und der Taufpate des schönsten Schiffes der Reederei H. H. Meier & Co., schrieb ihm noch im März 1857, also nach der Gründung des Lloyd: "Ihr großen Kaufherren habt das bessere Teil erwählt. Während wir halben Gelehrten in fruchtloser Arbeit uns abmühen, den Stein des Sisyphus den Berg hinaufzudrücken, um ihn wieder hinabrollen zu sehen, habt Ihr in lohnender, die staunenswerte Handelsbewegung unserer Zeit steigernder und beflügelnder Tätigkeit Eure Gesichtskreise erweitert und in praktischerer Weise eine bessere Zukunft des Vaterlandes vorbereitet." Diese "staunenswerte Handelsbewegung", wie Gagern die ökonomische Re- [391] volution der fünfziger Jahre nennt, trägt viele Männer und Unternehmen zur Größe und noch mehr zur Scheingröße. Auch die hohe kantige niederdeutsche Gestalt H. H. Meiers, dis bis dahin nur in Deputationen und Handelsausschüssen, bestenfalls auf dem Präsidentensitz seines heimatlichen Stadtparlamentes zu sehen war, wird durch sie in den Vordergrund geschoben. Er wird in diesen Jahren der entscheidende Mann im bremischen Wirtschaftsleben. Aber die Größe seiner Leistung liegt nicht in der Größe des Aktienkapitals seiner Gründungen. Er ist nicht Unternehmer um der Unternehmung willen, sondern schafft in einer Zeit, da eben erst der Traum der Reichseinigung zerstoben, bewußt eine der Grundlagen für die Weltgeltung eines künftigen Reiches. Seit 1847 bereits beschäftigt er sich in Denkschriften und Entwürfen mit dem Plane, die bremische Diskonto-Kasse, die mit ihrem Kapital von 500 000 Talern Gold längst nicht mehr den Ansprüchen genügt, zu einer großen Notenbank umzugestalten, wobei er vor allem auf seinen amerikanischen Erfahrungen fußt. Aber erst 1855, als die Braunschweiger Bank in Bremen eine Filiale errichten will, kommt die Sache in Fluß. H. H. Meier übernimmt die Führung. Welchen Klang jetzt bereits sein Name hat, zeigt sich am deutlichsten daran, daß vierzehn Tage nach der Gründung der Bremer Bank, am 30. Januar 1856, das geforderte Stammkapital von eineinhalb Millionen Talern um das 256-fache überzeichnet ist. Er selbst wird Vorsitzender des Verwaltungsrates. Die Banknoten tragen seinen Namen. Doch auch diese Bankgründung ist nur ein Sprung weiter zu dem großen Ziele. Es ist das Bezeichnende an H. H. Meiers Tätigkeit und wohl auch der Grund seines Erfolges, daß er nicht, wie es in diesen Jahren des schrankenlosen Wirtschaftsoptimismus gang und gäbe ist, ein riesenhaftes Aktienunternehmen neben das andere zu setzen versucht, sondern daß er auf hanseatisch bedächtige Art einen Schritt vor den anderen tut. Die Ocean Steam Navigation Company hatte sich aus technischen und personellen Gründen als ein Versager erwiesen. Als 1857 der Postvertrag von Washington nicht erneuert wurde, verschwand sie gar ganz. Aber durch sie war ein neuer Strom des Fracht- und Personenverkehrs über Bremen gelenkt, für sie waren Bahn-, Fluß- und Hafenbauten beschleunigt, durch sie waren auch andere Linien nach der Weser gezogen. Das Verkehrsbedürfnis war vorhanden. In der Stadt selbst waren allein sechs Pläne einer Dampferlinie im Werden. Einer davon war das "Comité für Errichtung einer großen Gesellschaft zur Betreibung einer Dampfschiffahrt zwischen Newyork und Bremen", das auf H. H. Meiers Anregung gegründet wurde. Daneben war 1853 von London aus der Vorschlag einer "Bremisch-englischen Schraubendampfschiffahrtsgesellschaft zwischen Europa und Nordamerika" an ihn herangetragen. Der Krimkrieg machte diesem Plan ein Ende. Im Grunde war das H. H. Meier nicht unrecht. Denn eine Beteiligung ausländischen Kapitals oder die Beteiligung an einer zwischenstaatlichen Gesellschaft widerstrebte ihm. Ein Schiffahrtsunternehmen, wie er es [392] plante, war nur als nationales Unternehmen möglich. So sah er sehr genau die Bedeutung einer Handelsflotte als Rückgrat einer Kriegsmarine. Er sondierte daher auch bei der preußischen Regierung, wieweit man gegebenenfalls bereit sei, die Zinsgarantie für eine Gesellschaft zu übernehmen, deren Schiffe im Kriegsfalle der preußischen Marine zur Verfügung stünden. Doch alles das blieben Pläne. Möglich dagegen war der Eintritt in die Direktion der "Weser- und Huntedampfschiffahrtsgesellschaft", möglich die Gründung einer "Schleppschiffahrtsgesellschaft auf der Unterweser" (1853), möglich auch die Beteiligung an der "Gesellschaft für eine Dampfschleppschiffahrt auf der Oberweser" (1854). Damit war H. H. Meier nicht allein der entscheidende Mann in der Flußreederei geworden, sondern besaß in diesen drei Gesellschaften bereits den Kern seines künftigen Unternehmens. Im Frühjahr 1856, nach dem Frieden im Krimkriege, entwirft er daher auf dieser Grundlage ein Statut der geplanten Ozeanreederei, skizziert einen Garantievertrag mit Preußen und setzt auf den Umschlag dieser Akte den Namen: Norddeutscher Lloyd. Doch auch das bleibt zunächst private, der Öffentlichkeit unbekannte Arbeit. Er streckt zwar unter der Hand Fühler aus, wird an die Berliner Handelsgesellschaft als Kapitalgeberin verwiesen, aber die Dinge verzögern sich, scheinen vielleicht noch nicht reif oder die Krise von 1857 wirft bereits ihre Schatten voraus. Da kommt wiederum der vorwärtstreibende Anstoß von außen.

Hatte so das jugendliche Temperament Crüsemanns den Stein ins Rollen gebracht, so waren es jetzt der Name und die Zähigkeit H. H. Meiers, die ihn am Rollen erhielten. Schon auf die erste Ankündigung hin waren Ende 1856 in Bremen selbst eineinhalb Millionen Thaler gezeichnet worden. Doch Deutschland versagte. H. H. Meier führte persönlich den Briefwechsel mit zahllosen Bankhäusern und Finanzministern. Ohne Erfolg. Bis gänzlich unerwartet die "Kreditanstalt für Handel und Industrie" in Dessau sich zu einem Einschuß von weiteren eineinhalb Millionen bereit erklärte. Daraufhin konstituierte sich die Gesellschaft am 20. Februar 1857. H. H. Meier wurde Vorsitzender des Verwaltungsrates, Eduard Crüsemann ihr erster Direktor. Noch im gleichen Jahre wurde der Englanddienst mit drei Dampfern aufgenommen und vier eiserne Schraubendampfer für den Ozeanverkehr auf englischen Werften in Auftrag gegeben. Das gleiche Jahr 1857 aber brachte auch die erste jener allgemeinen Stockungen im Blutkreislauf des Handels, die den unseligen Namen einer Weltwirtschaftskrise verdient. Nach dem schwindelhaften Aufschwung der fünfziger Jahre folgte der Rückschlag, sonderte sich die Spreu vom Weizen. Für die junge Gründung des [394] Lloyd bedeutete es, daß die Dessauer Kreditanstalt die Einzahlungen einstellte, daß 2602 der Aktieninhaber ihre ersten Einzahlungen einfach im Stich ließen. Die Bremer Bank stand vor leeren Kassen. Da zeigt sich auf das schlagendste, zu welcher Macht der Name H. H. Meier angewachsen ist. Am 1. Dezember schreibt er an einen Londoner Geschäftsfreund, Daniel Meinertzhagen, und bittet um einen persönlichen Kredit. Am 3. Dezember erhält er das Antworttelegramm: "Accept proposal for fifty thousand Pounds without conditions." Am 6. Dezember trifft der Lloyddampfer "Adler" mit 40 000 Pfund Sterling in Goldbarren auf der Weser ein. Die Bank, der Lloyd und der bremische Handel sind vor einer Katastrophe bewahrt. Am 12. Juni 1858 liegt dann der erste Transatlantikdampfer des Lloyd, die erste "Bremen", auf der Reede von Bremerhaven zur Probefahrt bereit. Sie wird zu einer jener nationalen Feierstunden, als die seitdem an der Wasserkante jede erste Ausfahrt eines großen Schiffes empfunden wird. Sie bedeutet zugleich aber auch die Krönung im Leben eines großen deutschen Kaufmannes.

Von da ab gab es für H. H. Meier noch Aufgaben und Kämpfe, Mühen und Ehrungen genug, seien es Sparkassengründungen oder Reichstagswahlen, Ordensauszeichnungen oder Handelskammersitze, Landgutkäufe oder Fürstenbesuche. Es sind das Geschehnisse, wie sie im Leben eines jeden Kaufmannes möglich sind, der an der Spitze eines weltumspannenden Unternehmens steht und dessen Stimme schon allein deswegen gehört wird. Aber daß er zu Lebzeiten bereits im Volksmunde zu einer anekdotenumwobenen Figur geworden, daß man von ihm nur als von "äitsch-äitsch" redete, wie man die beiden Buchstaben seines

Einunddreißig Jahre hatte er an der Spitze des Lloyd gestanden, da erklärte er im März 1888 seinen Rücktritt. Der äußere Anlaß waren Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat. Der innere Grund war der, daß durch das mächtige Anwachsen und die veränderten Zeitläufte das Unternehmen eine eigene Schwerkraft und eine eigene Gesetzlichkeit gewonnen, daß es nicht mehr "sein" Lloyd war, noch sein konnte. Als er am 17. November 1898 in seiner Vaterstadt starb, stellte sich heraus, daß der Mann, dem "fifty thousand Pounds without conditions" zur Verfügung standen, es "nicht einmal" zum Millionär gebracht hatte. Dafür aber war er mit der Bürgerkrone gekrönt worden.

|