[375]

Die Kolonialdeutschen

Rolf Brandt

Um die kleine Stadt Moschi am Fuße des Kilimandscharo herum liegen die

großen Kaffeeplantagen. Sie sind fast alle wieder in deutscher Hand. Am

Dienstag und am Freitag in jeder Woche kommt die Bahn von Tanga und bringt

Post, Güter und sehr wenig Reisende. Am Dienstag und am Freitag also

treffen sich die Farmer dieser ganzen reichen Hochebene auf der Veranda, der

Baraza, des größeren Hotels in Moschi, das einen deutschen

Geschäftsführer hat. Sie kommen am frühen Morgen, wenn

die Sonne noch leichter über der Ebene liegt, auf endlosen Wegen

herangefahren. Sehr oft sind die Frauen dabei, weil man in Moschi auch alle

Einkäufe für die Hausfrau erledigen kann.

[377]

Am Fuße des Kilimandscharo.

|

In den Geschäftsräumen der Asagarakompanie trifft man in zehn

Minuten ein Dutzend deutscher Kaffeepflanzer, die ihre Geschäfte

erledigen. Man kann den Typus des Kolonialdeutschen, wie er jetzt nach dem

verlorenen Krieg geworden ist, dort in dem kleinen Ort Moschi dicht unter dem

Kibo,dem höchsten Berg Afrikas, studieren. Sie tragen die verwaschenen

Khakianzüge mit dem verstaubten Tropenhelm, die Frauen haben einen

doppelten Kalabreser, auch von der Sonne hart mitgenommen, auf dem Kopf.

Auch viele der Frauen tragen die Shorts, die kurzen Leinwandbeinkleider, die

kaum bis zum Knie gehen, dann Wickelgamaschen. Ein hartes Geschlecht. Aus

den Gesichtern, die übrigens alle nicht übermäßig braun

sind - man kann sich dieser Sonne ja niemals aussetzen; auch wenn man

längere Zeit dort ist, muß man sie fürchten wie den

Keulenschlag - brennen helle, lebensstarke Augen. Sie sehen nicht oft in

der Zeit der Weltwirtschaftskrise einen Fremden, am wenigsten einen Landsmann

aus Deutschland. Sie alle haben im Grunde immer wieder die eine Frage: Was

wird? Wohin geht der Weg?

Es geht ihnen schlecht. Sie haben für ihr Schicksal fast alle die gleichen

Worte: Man hat gearbeitet vor dem Krieg, man

hat - die Männer im Felde, die Frauen als Rote

Kreuzschwestern - die vier furchtbaren Jahre in Ostafrika

durchgekämpft, man hat wieder angefangen, man sah den Erfolg schon und

nun, seit zwei Jahren beginnt der mörderische Kampf der Krise, nun

könnten die Haare grau werden vor Sorge. Es ist richtig, ich habe fast

dieselben Worte gehört in Ostpreußen, als die Lerchen sich in das

Himmelsblau warfen und über den hellgrünen Feldern der Wind vom

Haff ein wenig Seeluft brachte. Hier liegt die Sonne wie ein glühender

Kupferklumpen auf der steinernen Umfassung der Baraza, und die Luft ist

unbeweglich und klebt wie eine heiße Kompresse an der Haut. Aber es sind

dieselben Worte, es sind dieselben Menschen aus der gleichen Schicht.

Jüngere Söhne der Landwirtschaft meistens, jüngere

Söhne mit großen Namen alter Familien und aus festem

bäuerlichem Blute auch, die hier meist schon vor dem Krieg

hingegan- [376] gen sind, um ihr

Schicksal in eigene Hand zu nehmen. Es ist vielleicht der beste deutsche Typ

überhaupt, den man hier sehen kann. Sie haben alle unter der Sonne Afrikas

nur noch wie einen ganz leichten Hauch die Eigentümlichkeit des

deutschen Stammes an sich, aus dem ihr Blut geflossen ist. Sie wurden

Väter einer neuen Generation, sie wurden zum Teil Mitschaffer eines neuen

Stammes: Kolonialdeutsche.

Das Schicksal geht mit schweren Schritten durch die Welt; und wer durch die

Welt zog, sah, wie überall durch Not und Elend menschliches Glück

zerstampft wurde. Man sieht auch die schwere Hand des Schicksals über

die sonnigen Abhänge des Kibo gleiten, wie sie über die Landschaft

von Thüringen, der Mark, Ostpreußen oder Schlesien geht. Es sind

die gleichen hellblauen Augen, diese festen Gesichter und diese nordisch

schmalen Wangen, die hier am Äquator den Kampf um ihr Leben und um

das deutsche Gesicht dieses schönsten Teiles von Afrika

kämpfen.

Sie lieben die Freiheit und sie lieben die Weite, die das große Geheimnis

von Afrika ist. Sie haben hier in diesem Bezirk, über dem das

schneebedeckte Haupt des großen Berges leuchtet, ihre besonderen Sorgen,

die sie mit dem Weltmarkt

verbinden: Kaffee. Der ostafrikanische Kaffee

gehört, und deshalb kann er sich trotz der Ungunst der Zeit auf dem

Weltmarkt noch leidlich behaupten, zu den besten Sorten, die überhaupt

angeboten werden. Er ähnelt der arabischen Mokkabohne. Also, das

Gespräch geht um Weltmarkt, Kaffeepreise, um Verfrachtung via London,

um die Frage, ob es sich lohnt, die neuen Maschinen aufzustellen, die den

Werdegang der reifen Kaffeebeere bis zur fertig getrockneten Bohne in eine

schnelle Folge zusammenpressen. Man muß kaufmännisch denken

und handeln. Aber es wird den meisten sauer, sich so umzustellen und sich so

einzustellen. Denn sie sind alle einmal nicht nach Afrika gegangen, um besonders

gute Kaufleute zu werden...

Die Frauen

haben es nicht leichter als die Männer. Wer in die Kolonien

geht, muß wissen, daß er die Freiheit, die dort größer ist,

als im alten Europa, so teuer bezahlen muß, wie wir alles im Leben

bezahlen müssen, was lockend und schön ist. Die Schwarzen an

diesen Abhängen des Gebirgsstocks, die Wadschaggas, sind friedlich

geworden, und sie haben die Zeit, da die deutsche Flagge dort wehte, alle in guter

Erinnerung. Aber sie haben die Eigentümlichkeiten der Neger im

äquatorialen Afrika, denen eigentlich eine glückliche Natur das

historische Recht auf Faulheit zugebilligt hat. Sie haben eine gute

Auffassungsgabe und geben gute Diener und Hilfskräfte

ab - wenn man sie in jeder Minute beaufsichtigt. Man hat also Bedienung

meist im Überfluß, jedenfalls mehr, als man es in ähnlicher

Lage in Europa haben könnte. Man hat die Lebensmittel von einer ganz

unwahrscheinlichen Billigkeit, soweit man sie nicht selbst erzeugt. Man braucht

keine Kleider, der Tropenanzug kann für ein paar Jahre halten. Aber auch

nur jeden kleinsten Schein von Komfort muß man teuer bezahlen. Oben in

Marangu in 1500 Meter Höhe liegt ein kleines deutsches Hotel. Es

hat eine zauberhafte Aussicht, einen Blick über die Ebene hinweg zu den

Usambara-Bergen. Rosen blühen dort das ganze Jahr und Lilien und

afrikanische Veilchen und Erdbeeren gibt es im

Dezember - aber man muß sich schon überlegen, ob man das

Benzin verfahren will, um sich dort ein paar Tage zu erholen. In diesem Hotel,

dies muß man wohl erzählen, um das Leben der Kolonialfrau in

einem [377] kleinen Bild ganz

genau zu fangen, also dort oben gibt es - der Wirt hat es selbst

zusammengebastelt - ein ganz ausgezeichnetes Rundfunkgerät und

einen sehr guten Empfang. An einem Abend saß eine junge Baltin dort, die

war schon drei Jahre in Afrika, hatte dort Kinder bekommen und war eine tapfere

Frau. Denn Tapferkeit ist das Erste, was man dort draußen braucht. An

diesem Abend aber hatte sie die Kopfhörer umgeschnallt, der Wirt bastelte

und suchte und plötzlich liefen der jungen Frau ein paar Tränen

über die Wangen. Sie hatten Berlin, mitten unterm Äquator hatten sie

Berlin, in einer Mondnacht, da der Kibo seltsam weiß und groß

über den blühenden roten Akazienbäumen leuchtete und die

Bananenhaine in Silber gebadet waren. Sie hatten Berlin! Und die junge Frau

hörte plötzlich das große Orchester aus der Ferne dunkel

rauschen, und sie hörte die Stimmen der Sänger. Es war eine

Opernübertragung der Berliner Staatsoper. Da weinte sie. Nicht, weil sie

unglücklich war, nicht, weil sie Afrika nicht liebte, aber da in der

Hörmuschel war der ganze andere Teil des Lebens, auf den man verzichten

muß, wissend und wollend, drüben in den Kolonien.

[381]

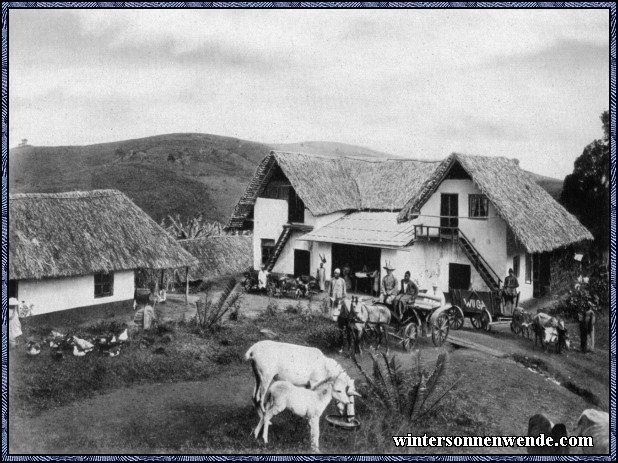

Ansiedlung in Usambara.

|

Das Land ist fruchtbar und vergilt reichlich alle Mühe. Aber jede Art von

Komfort muß, es war schon ausgeführt, teuer bezahlt werden; und

wer nicht auf europäische Bequemlichkeiten verzichten kann, der wird

unglücklich in den Kolonien werden. Eine Zeitlang allerdings hatte es

gerade in Ostafrika, aber auch in Südwest, den beiden wertvollsten [378] Teilen des ehemaligen

deutschen Kolonialbesitzes, so ausgesehen, als ob sich die dort arbeitenden

Deutschen schnell zu einer wohlhabenden, ja, reichen Klasse entwickeln

könnten, zu einem Reichtum, der auch im Äußeren des Lebens

zum Ausdruck kommen würde. Diese Entwicklung zeichnete sich in den

Jahren nach der Rückkehr der Deutschen in Ostafrika, also seit

Juni 24 bis zum Jahre 29, da die Krisis ganz stark auch in die

afrikanische Plantagenwirtschaft eingriff, besonders in Usambara ab, in der

schönen afrikanischen Hügelwelt, die langsam zum

Usambaragebirge emporsteigt. Dort wurde Sisal gepflanzt. In den neunziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts führte Dr. Hindorf zweiundsiebzig

Agavenpflänzlinge von Yukatan nach Deutsch-Ostafrika ein. Damit begann

die große Entwicklung, die so schnell ging, daß man voraussehen

konnte, daß Deutsch-Ostafrika ein wichtiges Gebiet für die

Weltwirtschaft sein würde. Der Sisalhanf verdrängte jede andere

Hanfart vom Markt. Die Arbeiterverhältnisse waren gerade in

Deutsch-Ostafrika bei dem konservativen Charakter seiner

Negerbevölkerung auf Generationen hinaus günstig. An diesen

Vorbedingungen hat sich natürlich im Grunde nichts geändert.

Sobald den Deutschen die Einreise wieder gestattet war, kamen sie, Menschen,

die nirgendwo mehr glücklich sein konnten, als drüben in den

freieren Verhältnissen, in der Weite, in der persönlichen

Unbeschränktheit. Sie haben alle ganz ungeheuer gearbeitet. Sie kauften die

verschleuderten deutschen Besitzungen wieder; sie waren meist in den

Händen von Indern und Griechen, denn die Engländer hatten genug

mit ihrer Lieblingskolonie Kenya und überall sonst in der Welt zu tun.

Außerdem hatte die junge englische Generation ganz im Gegensatz zu der

jungen deutschen eine Abneigung, in die Kolonien zu gehen; der Krieg hatte auch,

in ganz anderer Weise als in Deutschland, das Wesen des englischen Menschen

erschöpft. Im Jahre 1924 wurden aus dem ehemaligen

Deutsch-Ostafrika rund achtzehntausend Tonnen Sisal ausgeführt, im Jahre

1928 über sechsunddreißigtausend. Dazwischen liegen vier Jahre

deutscher Arbeit. Die Ausfuhrzahl war in dieser Zeit verdoppelt worden.

Hinter Tanga entstanden auf den Hügelkuppen weiße Villen,

Kraftstationen wurden gebaut, mitten in der Gebirgswelt, in der während

des Krieges die große Vegetation Afrikas alle Kulturarbeit wieder

überwuchert hatte, brannte nun elektrisches Licht, Windfächer

rauschten, Autos fuhren auf neuen ausgezeichneten Chausseen. Man nannte im

Lande diese deutschen Besitzer von Landstrecken, die wie kleine

europäische Fürstentümer waren, die "Sisalkönige".

1928 stand die Tonne Sisal auf vierundfünfzig Pfund. 1930 war der Preis

auf zweiundzwanzig Pfund und zehn Schillings gesunken und, wenn man

vorsichtig kalkulierte, konnte man auch bei diesem Preis noch auskommen! Eine

einzige Plantage, allerdings die größte, die des Herrn von Brandis,

der den großen deutsch-englischen Konzern gebildet hatte, hatte drei

Sisalfabriken errichtet, von denen in einem Turnus von zehnstündiger

Arbeit jede Anlage einhundertzwanzig Tonnen Sisalblätter täglich

verarbeitete. Von 24 bis zum Jahre 28 schöpfte man den

Reichtum....

Um die gleiche Zeit hatte Südwest-Afrika eine ähnliche

wirtschaftliche Blüte durch die gute Entwicklung der Viehzucht, und die

Kokospflanzer an der Küste Ostafrikas mußten notwendigerweise,

wenn nicht die Krise gekommen wäre, in wenigen Jahren Millionäre

werden. Die deutsche Kaufmannschaft sowohl in

Südwest- wie in Ostafrika erkämpfte [379] sich sehr schnell ihre

Plätze wieder. Deutsche Waren wurden eingeführt, trotzdem hier mit

Schwierigkeiten zu kämpfen war. Allein die eine große Farm in

Usambara, Sigi Segoma, bezog für fast eine halbe Million Mark

deutsche Waren, von den neuesten Kruppschen Maschinen bis zu Leinwand und

Konserven.

[379]

Ochsengespann bei Windhoek

in Deutsch-Südwestafrika.

|

Diese wirtschaftliche Betrachtung ist nötig, um die Gestalt des

Kolonialdeutschen richtig zu sehen. Denn die nun folgende Notzeit hat an den

innerlichen Tatsachen nichts ändern können. Sie sind dem Charakter

und der Betätigung nach Herrenmenschen, die dem Leben den großen

Erfolg abringen wollen.

Die Verhältnisse, unter denen die Deutschen leben, sind selbst im

äquatorialen Afrika sehr verschieden; anders an der Küste, wo die

Kokospflanzer sitzen, die ein recht erhebliches Kapital aufbringen müssen,

um überhaupt die Pflanzung in Gang zu

bringen - unter sechzigtausend Mark wird man dort nicht viel anfangen

können, und dann muß man sparsam und bescheiden acht Jahre

leben, bis die Kokospalmen die ersten großen Ernten

bringen - anders in Iringa im Süden

Ost-Afrikas, wo in einer Gebirgswelt, die an den deutschen Schwarzwald erinnert,

deutsche Bauernsiedler sich angesiedelt haben. Sie kommen aus kleineren

Verhältnissen, als etwa die Sisalkönige oder die Plantagenbesitzer

[380] um Moschi, aber sie

müssen im Grunde alle aus demselben Holz geschnitzt sein. Dabei ist eines

leicht zu erkennen: Je kleiner die Verhältnisse sind, desto mehr wird es

nicht nur auf den Mann, sondern auch auf die Frau ankommen, ob man sich

drüben durchsetzt. Auch das Landschaftsbild ist verschieden. Afrika ist ja

im Grunde viel mannigfaltiger gestaltet, als Europa. Der deutsche Landwirt in

Südwest findet ganz andere Bedingungen vor, eine ganz andere

Bevölkerung im Grund auch, als der Tropenpflanzer an der Ostküste

um Daressalam oder Tanga.

Das Deutschtum im Südwest hatte außerdem durch das Abkommen

mit der Südafrikanischen Union-Regierung einen ganz anderen, viel

sicheren Untergrund, als die Deutschen in dem Mandatland Tanganjika, wie die

Engländer unser altes Ostafrika nennen. Das deutsche Gepräge des

Landes war niemals verloren gegangen. Die Farmen waren in deutscher Hand

geblieben, und nach einer relativ kurzen Zeit der Bedrängnis setzte sich die

Kraft des deutschen Elementes auch äußerlich wieder durch. Die

deutsche Sprache wurde zweite Amtssprache. Eine deutsche Flugzeuglinie ging

über das Land. Man mußte schon rein zahlenmäßig mit

dem auch wirtschaftskräftigen deutschen Element rechnen.

Politisch lagen die Dinge auch anders. Die Union geht ihren eigenen Weg, der

Schritt für Schritt mit unabänderlicher Sicherheit fort von England

führt, während in Ostafrika die Dinge so liegen, daß mir

hervorragende Kolonialengländer, Pflanzer und hohe Beamte alle wie aus

einem Munde gesagt haben: "Wir geben Ostafrika nur zurück nach einem

verlorenen Kriege, denn es ist die Schlüsselstellung für Kenia,

Uganda und den Sudan". Trotzdem zeichnet sich aber auch in Ostafrika eine

Entwicklung ab, die zu ganz anderen Zielen führen kann, als sie in London

erstrebt werden. Sehr undeutlich und vielleicht sehr fern sieht man eine

weiße Bevölkerung, die so kräftig ist, daß sie die

Bestimmung über das Land, das durch ihre Arbeit sein Gesicht bekommen

hat, selbst in die Hand nehmen will, unabhängig von Londoner

Vorschriften. In diesem Falle würde das deutsche Element eine besonders

entscheidende Rolle spielen können, weil es der Charakterbildung nach aus

besonders aktiven und tatkräftigen Menschen besteht.

Die Prägung des Menschen durch den Einfluß der Landschaft, die

man in Deutschland bei allen deutschen Stämmen, ebenso in allen

europäischen Kulturländern - ganz stark bei den

Engländern, fast ebenso stark bei den Franzosen und Spaniern, auch bei den

Italienern - feststellen kann - hat naturgemäß in Afrika

nicht die gleiche Kraft, denn es fehlt die Folge der Generationen. Die rein

tropischen Gebiete werden ja in diesem Sinne überhaupt niemals Heimat

des weißen Mannes sein, weil sie nicht das Land der Kinder und

Mütter sein können. Aber auch unter dem Äquator, nicht bei

den deutschen Siedlern, weil ihre Entwicklung ja durch den Krieg unterbrochen

wurde, sondern bei den Engländern im

Kenia-Gebirge gibt es schon Familien, die drei Generationen lang dort

aufgewachsen sind und sich behauptet haben. Auch in

Südwest-Afrika kann man vielleicht schon den Einfluß der

besonderen landschaftlichen Verhältnisse auf die Ausprägung der

Deutschen erkennen. Vorläufig aber war immer noch das andere

entscheidend: die Auslese. Wer der starken Natur des Landes, seiner heroischen

Einsamkeit, seinen Dimensionen nicht [381] gewachsen ist, wird

untergehen. Die Zeit des eigentlichen Pioniertums in Afrika ist vorüber. Die

besten deutschen Namen stehen in den Listen der Entdecker des schwarzen

Erdteils. Jetzt führen überall die Autostraßen durch das Land,

Flugzeuge bringen in acht Tagen die Post aus Europa, es gibt keine weiße

Stelle mehr auf der Karte Afrikas. Aber gerade die Deutschen, die ihr Land noch

einmal wieder erobern mußten, haben den Lebensstil und die Art von

Pionieren beibehalten. Sie sind ja nicht nur wie die anderen Kämpfer

für das Schicksal der weißen Rasse, sie kämpfen auch jeder

einzeln für ihr Deutschtum. Diese Notwendigkeit der Behauptung schafft

den Typus des Kolonialdeutschen, einen neuen deutschen Volksstamm, wenn man

so sagen will, aus allen Kräften des deutschen Volkes entstanden und

genährt.

Ob man sie im Grasland, in der Steppe Südwest-Afrikas sieht, zwischen

den großen Palmenwäldern von Bagamojo, in der furchtbaren Hitze,

die nur manchmal der leichte Wind vom Indischen Ozean lindert, ob in den

kleinen Hütten des Iringa-Berglandes oder in den weißen Villen von

Usambara, die wie kleine Schlösser durch die afrikanische Nacht leuchten,

überall haben sie sich zur harten Form entwickeln müssen, diese

deutschen Männer und Frauen. Eine Menschenart, die arbeiten kann und

der Not des Tages mit Entschiedenheit ins Antlitz sieht. Der Mann, der nicht

gelegentlich die Büchse hochreißen kann, um sich zu verteidigen,

wird nicht glücklich in Afrika sein. Die Frau, deren Liebe [382] schönen

Kleidern, der Musik oder der Kunst gehört, wird selbst, wenn sie dazu

entschlossen wäre, ihr Leben drüben in den Gang des Tages nicht

einfügen können. Sie haben das andere dafür, diese

Nächte, die unvergeßlich sind und erschütternd in der

Größe ihrer Einsamkeit, wenn unter dem fremden Sternhimmel die

Riesenorgel der Zikaden ertönt, auf- und abschwellend, ein dunkler Ton in

der endlos blau fließenden Nacht, das Brüllen der Löwen, das

selbst die Vogelrufe stumm macht, das Schreien der Schakale und das Lachen der

Hyänen, der Gesang der Neger, fremd, monoton und traurig und seltsam

sehnsüchtig, das Locken der afrikanischen Taube, das tiefe Gurren, das in

die schnelle Abenddämmerung klingt. Die grüne Stunde nach sechs

Uhr, wenn die Sonne nachläßt und alles von einem

merkwürdigen Licht erfüllt ist wie mit leichtem grünen Glanz;

der erste Windhauch, der von den Bergen niederfällt nach dem

glühheißen Tag; der weiße, harte Mondschein über der

Steppe, dann das andere: das königliche Gefühl, wie aus der Wildnis

die Kultur wächst, wie der Geist des weißen Mannes das Land

stärker in Besitz nimmt als die Arbeit der Neger.

Noch ist der Typus des Kolonialdeutschen kein festgelegter Begriff. Wir sind

spät in die Kolonialgeschichte aktiv eingetreten, und der Krieg hat diese

Entwicklung aufgehalten. Er hat sie nicht unterbrochen. Das ist sicher: So wie es

Kolonialdeutsche gibt, in denen die besten und siegreichen Eigenschaften unserer

Rasse verkörpert sind, so wird es wieder deutsche Kolonien geben.

|