Fels im Chaos

Die Grenzpfähle, die erst 1866 und dann, nach der Gründung des

Zweiten Reiches, 1871 zur nunmehrigen Unterscheidung von "Reichsdeutschen"

und "Österreichern" inmitten des geschlossenen deutschen

Siedlungsraumes in die ebenfalls uralte deutsche Erde gerammt wurden, glichen

wirklichen Pfählen in dem lebendigen Fleische des Volkskörpers. Es

schien, als breite sich von den Wunden, die durch sie diesem Volkskörper

geschlagen worden waren, ein Krankheitsherd aus, der allmählich die

Zufuhr frischen Blutes aus den Kraftquellen des Körpers unterband und die

abgesonderten Glieder mehr und mehr dem Absterben nahebrachte. Und das

während eines Zeitlaufes, da diese Glieder zur Abwehr von Gefahren, die

gegen den ganzen Volkskörper herandrängten, gerade das ganze

volle Ausmaß einer ständigen Blutzufuhr notwendig hatten.

Vermochten doch die Deutschen Österreichs von dem Tage ab, da ihre enge

politische Verbindung mit dem Deutschen Reiche nicht mehr bestand, sogar ihrer

Mittlerrolle zwischen der Nation und den Völkern des Südostraumes

nicht mehr vollauf gerecht zu werden. Über die Tatsache konnte auch die

später erfolgende Schaffung des Zweibundes mit ihrer Festigung des

"freundschaftlich nachbarlichen Verhältnisses" und den vielen

schönen Worten von der Nibelungentreue und den sich auch weiterhin

gleichbleibenden Aufgaben des "Brudervolkes" in Österreich nicht

hinwegtäuschen. Das sich seit 1866 von Jahr zu Jahr steigernde Erwachen

der anderen Völker innerhalb [255] des Habsburgerstaates

zwang die in Österreich verbliebenen Deutschen jetzt selbst zur Abwehr

und zur Verteidigung ihres im Rücken vom großen

Volkskörper abgetrennten und an den Außenfronten von allen Seiten

immer enger geschnürten Lebensraumes. Allein auf sich selbst gestellt,

hatten sie wohl als "zuverläßlichstes Staatsvolk" alle Verpflichtungen

und Belastungen treuer Untertanen im weitesten Ausmaße zu tragen, fanden

aber keine Unterstützung in der Sicherung ihrer eigenen völkischen

Interessen, besonders dann, wenn das ewige Ausgleichsspiel zwischen den

Völkern zum Nutzen des Habsburgerstaates die Vertreter eines anderen

Volkes zeitweilig zu Trägern der Staatsidee machte.

"Ausgleich" war nach 1866 überhaupt die neue Parole, von der sich das

Haus Österreich eine endliche Stabilisierung des

Nationalitätenproblems im Sinne seiner Hausmacht versprach. Da die

Lockerung der Zügel nach der absolutistischen Regierungsperiode

Schwarzenbergs nur ein neuerliches Aufbäumen der niedergehaltenen

nationalen Leidenschaften gebracht hatte, versuchte man es jetzt mit einer Art

Sättigung des Begehrlichsten unter den Unzufriedenen im

Völkerreiche. Diese Sättigung war der sogenannte "Ausgleich" vom

Jahre 1867. Aus der Not geboren - hatte doch Bismarck durch eine

Verständigung mit den Magyaren diesen und nicht den Deutschen

Österreichs auch für die Zukunft die Rolle einer Art von Gendarmen

zur Verhinderung reichsfeindlicher Strömungen am Wiener Ballhausplatze

zugedacht - kam 1867 durch den von Kaiser Franz Josef berufenen

österreichischen Reichsrat der "Ausgleich" mit den Magyaren zustande.

Dieser Ausgleich brachte eine grundlegende Veränderung der Verfassung

des Habsburgerstaates. Das Kaisertum Österreich wurde von nun ab in zwei

durch das Flüßchen Leitha voneinander geschiedene

Reichshälften geteilt. Als "im Reichsrate vertretene Königreiche und

Länder" hatte der österreichisch verbliebene Teil mit den

"Ländern der ungarischen Krone" nur mehr den Herrscher, die Vertretung

der außenpolitischen Interessen, die Verwaltung der Finanzen und das Heer

gemeinsam. So entstand aus dem bisherigen Block des zentralistischen

Österreichs die dualistische Doppelmonarchie

Österreich-Ungarn. "Österreicher" waren von nun ab Deutsche,

Tschechen, Polen, Ruthenen, Rumänen, Slowenen, Italiener und Ladiner,

"Ungarn" aber Magyaren, Slowaken, Kroaten und Serben, zu welchen noch die

Angehörigen der deutschen Volksgruppen in den Ländern der

ungarischen Krone hinzuzurechnen waren. Die wirklichen großen Gewinner

dieses Ausgleiches waren in erster Linie die 8 Millionen Magyaren. Brachte ihnen

doch die Zuerkennung der staatlichen Eigenständigkeit die volle

Souveränität [256] über 3,5

Millionen Rumänen, 2 Millionen Slowaken, 500 000 Serben und 2,5

Millionen Kroaten. Geeint in einem unnachgiebigen Nationalgefühl,

verstanden sie es von nun ab, nicht nur die anderen Völker der ungarischen

Reichshälfte mit härtesten Mitteln niederzuhalten, sondern sie

trieben als gleichberechtigter Partner der österreichischen

Reichshälfte jetzt eine Forderung nach der anderen im eigenen, aber

keineswegs im Interesse des Gesamtstaates ein. In der österreichischen

Reichshälfte hingegen herrschte machtpolitisch das Chaos. Dem

geschlossenen Magyarentum standen hier einmal die Deutschen, dann wieder die

Polen, zeitläufig sogar die Tschechen als Vertreter Österreichs

gegenüber. Daß sich die Slawen dieser Reichshälfte, die sich

natürlich mit den Slawen der ungarischen Länder im Kampfe gegen

das Magyarentum verbanden, nicht als Verfechter des Habsburgischen

Machtgedankens, sondern als Vorkämpfer ihrer eigenen Freiheit

betrachteten, lag auf der Hand. Diese Freiheit war ursprünglich noch als

eine Art Autonomierecht ohne Sprengung des österreichischen

Staatsgedankens gedacht. Das wirkliche Ziel einer Selbständigkeit der

slawischen Staaten brachte erst die letzte Entwicklung vor und zum Teil sogar

noch während des Weltkrieges, nicht zuletzt als Folge der

rücksichtslosen Politik der Magyaren gegen die unter ihrer Herrschaft

verbliebenen und ihrem Hoheitsgebiet benachbarten Südslawen.

Vom Stande des Deutschtums aus betrachtet, erwuchsen diesem aus den

Autonomie- und Selbständigkeitsbestrebungen der mit ihm in dem gleichen

Staatsverbande zusammenlebenden Völker Gefahren. Die Tschechen

verfochten seit der Erweckung ihres Nationalbewußtseins im

Achtundvierzigerjahr den Gedanken des tschechischen Großstaates als

Vorposten des panslawistischen Blockes, der den Umfang der späteren

Benesch-Tschechoslowakei erreichen und damit 3,5 Millionen Deutsche aus

ihrem Siedlungsgebiet abdrängen sollte.

Die Südslawen, unter sich durch Sprache, Kultur, Schrift und Religion

selbst noch uneins, erhielten ihren Auftrieb zur Verfechtung eines gemeinsamen

südslawischen Einigungsgedankens einmal durch den Abwehrkampf gegen

das Magyarentum, andererseits ebenfalls durch das Vorantragen des von

Rußland entrollten panslawistischen Banners. Erst noch für Habsburg

als Vollstrecker seiner Staatsautorität gegen die Magyaren vereint, trennten

sich Serben und Kroaten dann aber seit dem Aufkommen des

großserbischen Gedankens. Als Träger einer höheren Kultur

und einer bewährten soldatischen Tradition lehnten die Kroaten eine

serbische Bevormundung ab und hofften, besonders seit der Einflußnahme

des späteren Thronfolgers Franz Ferdinand auf die Gestaltung der

Innenpolitik, eine Sonderstellung als drittes "Staats- [257] volk" neben den

Deutschen und Magyaren zu erhalten. Erst die völlige Uferlosigkeit der von

Karl von Habsburg eingeschlagenen Politik in den letzten Entscheidungsjahren

des Weltkrieges brachte das endgültige Umschwenken der kroatischen

Volksführer in die Reihen der durch die Serben und Slowenen vertretenen

südslawischen Staatsgegner. Die Slowenen aber waren die

gefährlichsten Gegner des Deutschtums. Rings um die Sprachinsel der

Gotschee, dann an den Randgebieten der südlichen Steiermark und

Kärntens siedelnd, breitete sich ihr Volkstum mit großer

Schnelligkeit aus. Fruchtbar, arbeitsam und intelligent verstanden sie es nicht nur,

sich immer tiefer in das deutsche Siedlungsgebiet vorzuschieben, sondern sie

bildeten gleichsam auch eine Art Kitt, der die Gegensätze zwischen den

Serben und Kroaten überbrückte. Im Gegensatz zu den Kroaten und

Serben war ihre politische Haltung scharf gegen das Deutschtum ausgerichtet. Es

bestand kein Zweifel, daß sie bei der Verwirklichung der

südslawischen Einigungsidee ihre Hand nach deutschem Volksboden

ausstrecken würden.

Magyaren also, Tschechen und ein gewichtiger Teil der Südslawen reichten

sich bei aller sonstigen Gegnerschaft in ihren Absichten zur Vernichtung des

Deutschtums getreulich die Hände. Da in Galizien eine deutsche Frage im

Kampf zwischen den Polen und Ruthenen nicht in den Vordergrund trat, die

Rumänen Siebenbürgens aber, selber noch über ihre Zukunft

im unklaren, sich mit den benachbarten Siebenbürger Sachsen im

Widerstande gegen die Magyaren verbanden, mußten die Deutschen in den

drei genannten Völkern ihre Hauptgegner sehen. Auch die immer wieder

zutage tretende Absicht Italiens, seine Staatsgrenze bis auf den Brenner

vorzuschieben, brachte auch dem tausendjährigen Deutschtum Tirols ernste

Gefahren.

Dennoch verzichtete ein großer Teil des Deutschtums noch durch viele

Jahre hindurch auf eine entschlossene Abwehr der seinem Volkstum drohenden

Gefahren. Im Gegenteil, es schien tatsächlich, als ob die seit 1816 erfolgte

Abschnürung vom großen Volkskörper jenes langsame

Absterben seiner Glieder vorwärtstrieb, das in der Bereitschaft bestimmter

Kreise der Deutschen, auf die übrigen Völker im Sinne einer

staatsbejahenden Haltung einzuwirken, seinen tragischen Ausdruck fand. Bis dann

der systematische Vernichtungskampf gegen alles Deutsche, der

hauptsächlich von den Tschechen ausging und der in Ministern vom

Schlage eines Hohenwart und Taaffe noch überdies wohlwollende

Förderer fand, endlich doch eine Abwehrfront bei den Deutschen

aufrichtete. Allerdings hafteten dieser Front bereits die Spaltpilze römische

Kirche, Liberalismus und Sozialdemokratie an. Gerade die römische Kirche

machte sich in der protschechischen Haltung der deutschen Klerikalen zum

[258] böhmischen

Wahlgesetz zur ausgesprochenen Verräterin an der deutschen Sache. Die

Aufhebung der deutschen Amtssprache, jener weitschauenden Einrichtung Maria

Theresias, die Abtrennung einer tschechischen Universität von der uralten

deutschen Alma mater Prags, das Verschwinden der deutschen Inschriften

von den Ämtern, Kommunalverwaltungen, Schulen und

Straßenschildern zwangen aber wenigstens die volksbewußten Kreise

der Deutschen zum Widerstand. Ein leuchtendes Vorbild in diesem Kampfe war

Georg von Schönerer mit seinen Forderungen des Linzer Programmes.

Aufbauend auf den völkischen Grundsatz der Schaffung eines gesunden

Bauern- und Gewerbestandes, forderte er eine grundlegende Änderung in

der Verfassung und sagte der Regierung, vor allem aber auch den

judendurchseuchten Liberalen schärfsten Kampf an. Zuletzt brachte aber

die berüchtigte Sprachenverordnung des Polen Badeni doch eine

gemeinsame Haltung der Deutschen zustande. Als bekannt wurde, daß

Minister Badeni, um tschechische Stimmen für den ungarischen Ausgleich

zu gewinnen, neuerliche Sprachenverordnungen für Böhmen erlassen

hatte, die für sämtliche nichtmilitärische Behörden auch

in rein deutschen Gebieten die Doppelsprachigkeit anordneten, ging das deutsche

Volk auf die Straße. In allen Städten des deutschen Siedlungsgebietes

kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen dem Volke und den

Behörden. Auch die deutschen Abgeordneten legten die Tätigkeit des

Reichsrates lahm. Erst als Blut floß und slawische Truppen auf Deutsche

schossen, griff Franz Josef ein und enthob Badeni von seinem Posten.

Ausschreitungen der Tschechen waren daraufhin die Antwort. Als jetzt auch die

Sprachenverordnungen Badenis aufgehoben wurden, rotteten sich in

Böhmen und Mähren die Tschechen zu Gewalttaten gegen die

Deutschen zusammen. Während Franz Josef den Volksvertretungen durch

Auflösung des Parlaments jede Möglichkeit weiterer "nationaler

Obstruktionen" entzog, verweigerten tschechische Reservisten bei den

Kontrollversammlungen zum ersten Male die Meldung in deutscher Sprache.

Ungeschminkt erhob tschechischer Meuterergeist jetzt öffentlich das Haupt.

Diejenigen, die soeben erst als slawische Soldaten auf Deutsche zum Schutze des

Habsburgerstaates geschossen hatten, sagten dem einzigen bisher noch

unberührt gebliebenen Bollwerk der Ordnung inmitten des Chaos, dem

Heere, jetzt offen den Kampf an.

Das Heer glich während all der 1866 folgenden Jahre tatsächlich

einem Fels, das die Brandungen der politischen Sturmfluten, unermüdlich

nach einem geeigneten Punkt zur Unterhöhlung suchend, umbrandeten.

Auch für das Heer hatte das Entscheidungsjahr des deutschen

Bruderkampfes endlich den längst notwendig gewordenen grundlegenden

[259] und die ganze bisherige

Wehrverfassung des Staates umwälzenden Neuaufbau gebracht. Aus der

Niederlage von Königgrätz erwuchs dem im Ausgleich neu

zusammengefügten Staatsgebilde endlich die allgemeine Wehrpflicht. Sie

wurde erst im Dezember 1866 vom Kaiser Franz Josef dekretiert und zwei Jahre

später, nach Überwindung bedeutsamer durch die politischen

Wehrausschüsse in Wien und Budapest erhobenen Schwierigkeiten, auch

zum Gesetz erhoben. Doch schon in ihrer äußeren Konstruktion glich

diese Wehrverfassung einem Spiegelbilde des innerstaatlichen Zwiespaltes. Es

wurden drei selbständige Körper gebildet. Das dem Schutze beider

Reichshälften zur Verfügung stehende gemeinsame kaiserlich und

königliche (k. u. k.) Heer und die k. u. k.

Kriegsmarine, die kaiserlich-königliche (k. k.) österreichische

Landwehr und die königlich-ungarische Honved (Landwehr). Die

Landwehren gehörten somit zu den stehenden Heereskörpern,

unterschieden sich jedoch von der k. u. k. Armee dadurch, daß

ihre ursprüngliche Aufgabe nur im Schutze der Grenze der eigenen

Reichshälfte bestand. Diese die Wehrkraft des Völkerreiches

immerhin einigende Bestimmung fiel erst im Jahre einer zeitweisen

Annäherung der Regierung an die Deutschen, 1893. Ursache der

Dreiteilung des Heeres in die gemeinsame Armee, die österreichische

Landwehr und ungarische Honved, war lediglich die Obstruktion der Magyaren.

Unentwegt hielten sie an dem 1848/49 so blutig verwirklichten Gedanken eines

ungarischen Nationalheeres fest. "Die gemeinsame Armee mit deutscher

Kommandosprache, die den Einheitsgedanken verkörperte, sahen sie

zunächst noch als notwendiges Übel an. Eine ungarische Landwehr,

die, von der Armee getrennt und dem Reichskriegsministerium nicht unterstellt,

die Tradition des alten Landesaufgebotes, die Insurrektion, glanzvoll pflegte,

entsprach ihren nationalen Hoffnungen, machte freilich gerechterweise auch eine

österreichische Landwehr nötig." (G. Nitsche.) Es sprach

immerhin für das Geschick der mit der Organisation der neuen Wehrmacht

betrauten Männer wie Erzherzog Albrecht, den beiden Kriegsministern

Freiherr von John und Feldzeugmeister Freiherr von Kuhn sowie

dem Leiter der Abteilung für Heeresorganisation Freiherr von Horst,

daß sie es einerseits verstanden, den Magyaren durch Ernennung der

ehemaligen Revolutionsgenerale Klapka, Vetter und Percgel zu

Honveddistriktskommandanten entgegenzukommen und andererseits in

besonderer Heranziehung des alpenländischen deutschen Elementes zum

Landwehrdienst ein bewährtes Fundament der österreichischen

Wehrkraft zu schaffen.

Die Honved wurde unter Einbeziehung der nunmehr gänzlich der

Auflösung verfallenden Grenzverbände in

28 Infanterie- und 10 Husarenregimenter gegliedert. Zu den Truppenteilen

dieser ungarischen [260] Landwehr mit

ungarischer Kommandosprache gehörten aber jetzt ebenso deutsche

(westungarische, siebenbürgisch-sächsische) wie kroatische,

serbische, slowakische, karpatoukrainische und rumänische

Verbände. Es konnte sich daher jenes, von Otto Gallian in seinem

Büchlein Der österreichisch-ungarische Soldat im Weltkrieg

als so bezeichnend geschilderte Bild ergeben, daß z. B. auf dem

Exerzierplatz einer westungarischen Stadt ein aus magyarischen Mannschaften

bestehendes Infanterieregiment des gemeinsamen Heeres unter deutscher

Kommandosprache exerzierte, während ein daneben aufmarschierendes,

aus deutschen Burgenländern bestehendes ungarisches Honvedbataillon mit

magyarischen Kommandoworten ausgebildet wurde. Aus der Schilderung dieser

Zusammensetzung der "ungarischen" Honved mag es vielleicht manchem

Kriegsteilnehmer aus dem Altreich erklärlich erscheinen, warum auch

Verbände der sonst so zuverlässigen ungarischen

Honved - gerade während der russischen Einbruchsschlachten des

Sommers 1917 - verschiedentlich versagten. Diese "Ungarn" waren eben

keine Magyaren, sondern Rumänen, Karpatoukrainer, Serben oder

Hannaken.

Für den Ausbau der Honved bewilligte die Volksvertretung in Budapest

ungeschmälert die eingebrachten Etatsvorlagen. Der magyarische

Nationalstolz schmiedete damit seiner ungarischen Landwehr bedeutsamer und

vollkommener die Waffe, als er dies für das gemeinsame Heer zu tun bereit

war. In der österreichischen Reichshälfte hingegen hing die

Bewilligung des Landwehretats überhaupt vom guten Willen der Polen,

Ruthenen, Tschechen und Italiener ab. Es war also kein Wunder, daß die

eigentliche Stärke der österreichischen Landwehr

hauptsächlich in der Wehrkraft des Deutschtumes wurzelte. Erst nur in

Bataillonen formiert, wuchs sie, allerdings in engster Anlehnung an das

gemeinsame Heer, aber dennoch unter vielfacher Berücksichtigung

althergebrachter Wehreinrichtungen in den Ländern zu Regimentern heran.

In ihrer Ausbildung und Verwendung dem gemeinsamen Heere durchaus

gleichwertig, wurden 36 Landwehrregimenter geschaffen, die erst in der

zweiten Hälfte des Weltkrieges in Schützen umbenannt wurden.

Tirol aber, dessen Wehrverfassung noch immer besondere

Berücksichtigung verlangte, stellte drei der besten Regimenter des

österreichischen Heeres, die Tiroler Landesschützenregimenter als

alpine Spezialtruppe und eine Division berittener Landesschützen auf.

Landesschützen zu Fuß und zu Pferd gab es ebenfalls in Dalmatien.

Die Kavallerie formierte außerdem 6

Landwehr-Ulanenregimenter in den übrigen österreichischen

Kronländern, deren Mannschaften jedoch hauptsächlich aus Polen

bestanden. Der Gesamtstand der k. k. Landwehr betrug 1892 10 000

Mann, der der Honved 12 500 Mann. (Nach [261] G. Nitsche.) Das

gemeinsame Heer gliederte sich in der Hauptsache in 102

Heeresinfanterieregimenter, 4 Regimenter der Tiroler Kaiserjäger, 22

Feldjägerbataillone, dann nach 1878, vier

bosnisch-herzegowinische Infanterieregimenter, 15

Dragoner-, 16 Husaren- und 12 Ulanenregimenter. Die Artillerie entwickelte sich

bis 1894 zu 14 Feldartillerie-, 42 Divisionsartillerie- und mehreren in der Zahl

wechselnden Gebirgsartillerieregimentern. Außerdem gab es noch 6

Festungsartillerieregimenter und 3 selbständige Festungsartilleriebataillone.

Von den technischen Truppen seien nur die im Weltkriege hervorragend

bewährten 15 Pionier- und Sappeurbataillone, das

Eisenbahn- und Telegrafenregiment genannt. Der Gesamtstand der gemeinsamen

k. u. k. Armee betrug 1892 103 100 Mann. Die

Korpseinteilung blieb dieselbe wie 1859. Sie wurde lediglich nach der Annexion

Bosniens durch die Errichtung eines 15. Korpskommandos in Sarajewo und

ein gleiches besonderes Kommando für Dalmatien erhöht. An der

Spitze der österreichischen Landwehr stand das Landwehroberkommando

in Wien, das dem Landesverteidigungsministerium unterstellt wurde. In Budapest

bildete das Honvedministerium und Honvedoberkommando die oberste

Landwehrbehörde. Höchste Instanz des gemeinsamen Heeres blieb

das Wiener Kriegsministerium.

Der wehrpflichtige österreichisch-ungarische Staatsbürger wurde

nach dem neuen Wehrgesetz erst 3, dann 2 Jahre zur Dienstleistung bei der Fahne

herangezogen. Nach Ablauf der aktiven Dienstzeit stand er erst 7, dann

später 10 Jahre in der Reserve. Wehrpflichtige, die auf Grund besonderer

Bestimmungen für einzelne Berufszweige oder Mindertauglichkeit vom

aktiven Dienst freigingen, gehörten der sogenannten Ersatzreserve an.

Für die Landwehr bestand eine Präsenzpflicht von 2 Jahren.

Außerdem gehörten ihrem Ergänzungsstand sämtliche

Reservisten des gemeinsamen Heeres für 2 Jahre an, deren

zehnjährige Wehrpflicht abgelaufen war. Auch die Reservisten der

Landwehr blieben durch 10 Jahre im Wehrpflichtverhältnis zum stehenden

Heere. Neu war die Einführung des Landsturmes in beiden

Reichshälften, "durch ein entsprechendes in beiden Reichshälften

1886 beschlossenes Gesetz".

Landsturmpflichtig waren alle wehrfähigen Staatsbürger vom 19. bis

zum 42. Lebensjahre, die in keinem Dienstpflichtverhältnis zum

gemeinsamen Heere oder den Landwehren standen. (Sämtliche Angaben

nach G. Nitsche.) Für Tirol, Vorarlberg und Kärnten bestand

außerdem noch die Wehrverpflichtung aller wehrfähigen

Stand- (vom Schießstand) schützen, die im Alter vom

16. bis zum 55. Lebensjahre in die Stammrollen der Schießstände

eingetragen und die ebenfalls, wie die Land- [262] stürmer, nicht zu

Dienstleistungen bei anderen Truppenkörpern bestimmt waren. Gerade der

österreichische und ungarische Landsturm sollte sich im Weltkriege

hervorragend bewähren. Zur Ergänzung der Abgänge bei der

im Felde stehenden Armee eingesetzt, haben die Landstürmer des

Volksheeres nicht allein bei Heeres- und Landwehrverbänden, sondern vor

allem als selbständige Bataillone, bei denen sich durch die Heraufsetzung

des Landsturmpflichtalters während des Weltkrieges oft

46- und 50jährige Männer befanden, ganze Frontabschnitte

heldenmütig gehalten und sind während der Offensiven mit

vormarschiert. Ostgalizien, die Bukowina, die Karpaten, Tirol, Kärnten, der

Isonzo, Siebenbürgen, Bosnien und Süddalmatien, auf allen diesen

Kriegsschauplätzen hat sich der Landsturm ebenso verblutet wie die

Verbände der Landwehren und des gemeinsamen Heeres.

Inmitten der sich von Jahr zu Jahr steigernden innerpolitischen Wirrnisse hatte das

Heer somit den allein schon organisatorisch an jedermann höchste

Anforderungen stellenden Übergang vom "stehenden" Heere zur

Völkerarmee zu vollziehen. Daß es seiner inneren Haltung nach trotz

der Schaffung dreier getrennter Wehrmachtskörper, von denen einer als

Zugeständnis an die Gegner des Staatsgedankens zu betrachten und ein

zweiter einem politischen wie militärischen Gegengewicht gleichkam, jetzt

noch keine Zersetzungserscheinungen aufwies, sprach für die schier

unerschöpfliche Kraft des seinem Soldatentum innewohnenden Geistes.

Nicht zu Unrecht haben viele der besten österreichischen Soldaten die

Armee der Jahrzehnte von 1866 bis 1914 als die "große Schweigerin"

bezeichnet. Diese Schweigerin war sie wirklich. Nicht allein deshalb, weil es nicht

Soldatenart war, über die Unsumme an harter aufopfernder Arbeit viel

Aufhebens zu machen, die angewandt werden mußte, um Soldaten von 12

Nationen, die sich zu mehr als wie einem halben Dutzend Religionen bekannten

und ebenso viele verschiedene Schriften wie Schriftzeichen schrieben, zu

Waffenträgern eines Staates zu erziehen, sondern die Armee glich auch

einer Schweigerin in ihrer Unnahbarkeit gegenüber den Versuchen, sie in

den Strudel des innerpolitischen Kampfes hineinzuziehen. Nur in einem hat die

Armee zu Unrecht und in der Sorge, durch zu scharfes Vorprellen die politische

Situation noch zu erschweren, zwar nicht immer geschwiegen, aber sich doch viel

zu oft schweigend beschieden. In der Duldung all der Abstreichungen durch die

heeresfeindlichen Etatsausschüsse, die eine volle Ausschöpfung der

österreichisch-ungarischen Wehrkraft verhinderten. Zu spät und

unter ungeheuren Blutopfern mußten die Völker dann während

des Weltkrieges dieses Sichbescheiden bezahlen.

Dieser Geist jedoch, der die Armee unbeschadet aller politischen

Ein- [263-266=Illustrationen] [267] wirkungsversuche

und trotz der Schaffung der Honved als

national-ungarischer Landwehr in unerschütterlicher Festigkeit noch

weiterhin zusammenhielt, schöpfte seine Kraft aus drei bedeutungsvollen

Faktoren. Aus der großen Tradition, dem Offizierkorps und der

Persönlichkeit des Monarchen. Alle drei Faktoren bildeten eine

unlösbare Einheit. Dies erschien wohl im Hinblick auf die Waffentaten der

Armee und ihr Offizierskorps als eine Selbstverständlichkeit. Dafür

waren aber verschiedene habsburgische Fürsten durchaus nicht das tragende

Symbol für die Unerschütterlichkeit des Heeres gegenüber

äußeren Einwirkungen gewesen. Man erinnere sich dabei bloß

der Absplitterung magyarischer Kontingente zur Regierungszeit des

unfähigen Ferdinand. Um so bedeutungsvoller prägte jedoch Franz

Joseph, von dessen unermüdlichen Einsatz um die Armee bereits einmal

gesprochen wurde, dem Heere in allen seinen drei Wehrmachtskörpern den

Stempel seiner Persönlichkeit auf. "Die Offiziere sollten sich nicht als

Deutsche, Ungarn, Polen, Tschechen, sondern schlechthin als kaiserlich

fühlen und so die Wehrmacht gesund und frei von nationalem Zwiespalt

erhalten. Als bloßes Symbol konnte das Wort kaiserlich in der Zeit des

nörgelnden Liberalismus nicht zünden, es mußte eine greifbar

gefüllte, überlegene Persönlichkeit dahinterstehen. Dies war der Soldatenkaiser Franz Joseph I. Jung in den Wirren der Revolutionsjahre

auf den Thron gelangt, erlebte er Österreich im Lager der Wehrmacht,

bewies beim Eindringen in die Stadt Raab den persönlichen Mut des

Offiziers und nahm von da ab bis in sein Greisenalter die Überzeugung mit,

daß ohne eine gesunde Armee und einen soldatischen, von Härte und

unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckenden Willen

Österreich nicht zu regieren sei. Als Feldherr hatte er kein Glück,

aber sein militärisches Urteil war klar und sicher. Wenn Österreich

Großmacht und die deutsch kommandierte Armee das kaiserliche

Instrument blieb, das treu und schweigsam der völkischen und

parteipolitischen Zersetzung trotzte, dann war sein Anteil daran groß."

(G. Nitsche.)

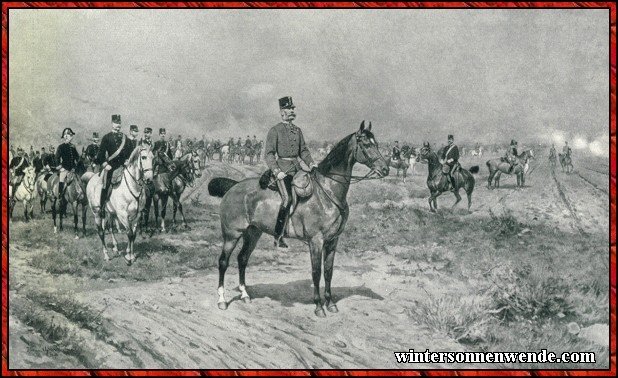

[265]

Kaiser Franz Josef I. bei den Manövern

1890.

Nach einem Gemälde von Thadeus Ajdukiewicz.

(Österreichische Lichtbildstelle, Wien)

|

Franz Joseph warf auch oft genug das ganze Gewicht seiner eigenen

Persönlichkeit, nicht nur als Oberbefehlshaber über Heer und Flotte,

sondern als Monarch in aller Öffentlichkeit in die Waagschale politischer

Entscheidungen, die sich mit dem Aufbau des Heeres befaßten. Dies kam

besonders in seiner Haltung gegenüber den Volksvertretungen zum

Ausdruck, die, in beschämender Abhängigkeit von den billigen

Einflüssen eines jüdisch verseuchten Sozialismus und Liberalismus,

dem Staat gegenüber ihre "Gewichtigkeit" eines Einspruchsrechts gegen

den "militaristischen" Heeresetat in Anwendung brachten. Gemeinsam mit

Tschechen, Polen und Italienern versündigten sich zuletzt auch die

Abgeord- [268] neten der deutschen

Linken durch ihre Streichungs"erfolge" am Heeresetat am höchsten Gut

ihres Volkes, nämlich am Leben der deutschen Soldaten, die dann im Jahre

1914 infolge der unzureichenden Heeresstärke auch in erster Linie

verbluten mußten. Dabei erbrachte die Armee gerade während

großer innerpolitischer Spannungen den Beweis, wie sehr die Heeresreform

und der Einsatz der in der allgemeinen Wehrpflicht zum Ausdruck gebrachten

militärischen Kraft das Ansehen

Österreich-Ungarns wieder nach außen hin stärkte. Einmal

warf die neue Armee schon 1869 einen blutigen Aufstand in Süddalmatien

nieder. Im Jahre 1878 aber besetzte Feldzeugmeister Freiherr von Philippovich in

einem äußerst schwierigen und dabei doch glänzend

geführten Feldzug Bosnien und die Herzegowina und verankerte damit die

Macht Österreich-Ungarns im Sinne des Berliner Kongresses auf dem

Balkan. Als dann 1882 in Bosnien nochmals ein Aufstand ausbrach, wurde auch

dieser tatkräftig niedergeschlagen. Die beiden Reichslande erholten sich

rasch unter einer geschickt arbeitenden Militärverwaltung und erbrachten in

den sich rasch bewährenden bosnischen Soldaten wiederum den Beweis,

daß es dem Heer sehr bald gelang, was die politischen Parteien niemals

zustande brachten: den Ausgleich der nationalen Strömungen in der harten

Zucht des Soldatenstandes.

[264]

Besetzung Bosniens und der Herzegowina 1878. Gefecht bei

Jajce.

Nach einem Gemälde im Wiener Heeresmuseum.

(Österreichische Lichtbildstelle, Wien)

|

Der Kampf der Staatsführung und der verantwortlichen

Wehrmachtsministers mit den Vertretungen der Nationen, zu denen sich mit den

Jahren auch die parteipolitisch gebundenen Interessenten hinzugesellten, belastete

die erweiterte Durchführung der Heeresergänzung der Armee jedoch

derart, daß er "Erfolge" zeitigte, die erst immer einen

verhängnisvollen Stillstand aufzeigten, später sogar

"Rückschritten" gleichkamen. "In

Österreich-Ungarn aber war es 1888 nach Ablauf der 20jährigen

Gültigkeit des Wehrgesetzes nicht möglich, der Volksvertretung trotz

der erheblich gestiegenen Bevölkerungszahl ein höheres

Retrutenkontingent als 1868 abzuringen. Die einzige Verbesserung bestand darin,

daß man aus dem beibehaltenen Kriegsstande von 800 000 das

Rekrutenkontingent nach anderen Methoden errechnete und auf 103 100

Mann kam - gegen 1868 ein Plus von nur 8100 Mann. Ein kleiner

Lichtblick war das Wachsen der Landwehr, deren Rekrutenkontingent 1908 in

Cisleithanien, das erst so zögernd vorgegangen war, auf 19 240

Mann kam, in Transleithanien bei 12 500 Mann blieb." (G. Nitsche.)

Die Wehrvorlage des Jahres 1903 forderte eine Zahl von 125 000 Rekruten

von den Volksvertretungen bei den Reichshälften. Das

österreichische Parlament bewilligte sie dieses Mal, dafür

gebärdete sich die magyarische Opposition als Stoßtruppe ihrer

Regierung derartig über diese neue Belastung, daß das Verhalten des

ungarischen [269] Parlaments offenem

Landesverrat gleichkam. Zweimal versagte der Ungarische Reichstag die Stellung

von Rekruten für das gemeinsame Heer. Die Antwort Franz Josephs war

erstens ein denkwürdiger Armeebefehl, in welchem er in klaren und

scharfen Worten den Versuch, die Einheitlichkeit des Heeres anzutasten,

brandmarkte, und als zweites ließ er die ungarische Volksvertretung durch

ein rumänisches Bataillon der "ungarischen" Landwehr

auseinandersprengen. Das weitere Verharren in der Opposition gegen die

Rekrutenvorlage, das die ungarische Volksvertretung nach dem

Wiederzusammentritt des Parlaments an den Tag legte, zeichnete nur die eigene

Blindheit der Magyaren. In einer Zeit, da sie sich durch ihre

Entnationalisierungs- und Wirtschaftspolitik alle Völker im Umkreise zum

Feinde machten, wanden sie dem einzigen Kameraden, der stets auch ihre Sache

zu vertreten gewillt war, die Waffe aus der Hand.

|

Inzwischen hatte die Armee durch einen neuen Generalstabschef, Franz Freiherrn

Conrad von Hötzendorf, nicht minder aber in dem seit dem Tode Kronprinz

Rudolfs zur Thronfolge bestimmten Generalinspekteur der gesamten bewaffneten

Macht, Erzherzog Franz Ferdinand, zwei Männer an ihre Spitze gestellt

erhalten, die sowohl im Hinblick auf ihre Führereigenschaften als auch

durch ihre außerordentliche Tatkraft die einzigen Persönlichkeiten

waren, die die Härte besaßen, die Sache des Heeres gegebenenfalls

auch ohne Sanktion durch die Volksvertretungen zum notwendigen Erfolge zu

führen. Als im Jahre 1907 die Forderung Conrads nach

212 000 - für die Durchführung neuer Reformen,

besonders bei der Artillerie und den technischen

Truppen - notwendiger Rekruten mit der Genehmigung von nur

191 000 Mann beantwortet wurde, ließ sich der Generalstabschef

nicht abschrecken, sondern arbeitete unbeirrt nochmals, und nun nicht mehr mit

der bescheidenen Fassung der Wehrvorlage von 1907, ein völlig neues

Wehrgesetz aus. Als er dieses 1912 einbrachte, betrug das Rekrutenkontingent

(nach dem Stande von 1910) bei 50 Millionen Einwohnern 126 000

Köpfe. Im Jahre 1870, also 40 Jahre vorher, hatte es bei 36 Millionen

Einwohnern 100 000 Mann betragen. Demnach war, dank der in erster

Linie von den Magyaren geführten parlamentarischen Obstruktion, der

Hundertsatz der Wehrerfassung von 0,28 auf 0,25 vier Jahre vor dem Ausbruch

des Weltkrieges gefallen. Da gelang es Conrad tatsächlich, das neue

Wehrgesetz durchzudrücken. Obgleich sich im ungarischen Parlament

Szenen abspielten, die den greisen Kaiser Franz Joseph veranlaßten, mit

seinem sofortigen Rücktritt zu

drohen - was den Magyaren übrigens die äußerst

unsympathische großkroatische Gegenkonstellation unter der Herrschaft

Franz Ferdinands eingebracht hätte -, vermochte [270] der königstreue

Stephan Tisza auch in Budapest das neue Wehrgesetz durchzubringen. Damit

erhöhte sich das Rekrutenkontingent endlich auf rund 220 000 Mann,

und zwar 159 000 Mann für das Heer einschließlich der Flotte,

28 000 Mann für die österreichische, 25 000 Mann

für die ungarische Landwehr und 7500 Mann für Bosnien und die

Herzegowina. Durch eine weitere Wehrgesetznovelle vom Jahre 1914 sollte das

jährliche Rekrutenkontingent bis zum Jahre 1918 mit einer Aushebung von

rund 253 000 Mann eine neuerliche Erhöhung erfahren. Doch da rief

der Mord von Sarajevo die Völker

Österreich-Ungarns in ihrer breiten Masse zum ersten Male zur blutigen

Bewährung unter die Fahnen. Wenngleich auch

Österreich-Ungarns genialer Generalstabschef alles nur erdenklich

mögliche darangesetzt hatte, um die Wehrmacht auf einen Stand zu

bringen, die den Anforderungen eines modernen Krieges sowohl nach ihrer

Stärke als auch nach ihrer Ausbildung, Bewaffnung und technischen

Ausrüstung entsprach, so hatte jener schon zur tragischen

Überlieferung in der österreichischen Wehrgeschichte gewordene

Mangel an Mitteln eine dem Gegner ebenbürtige allgemeine Bewaffnung

unmöglich gemacht und vor allem die Aufstellung einer genügenden

Anzahl von Reserveverbänden ausgeschlossen. So bestanden die

Infanteriekompanien, als die Mobilmachung angeordnet wurde, nur zu einem

Viertel aus aktiv dienenden Mannschaften. Diese Kompanien mußten

deshalb nicht allein durch Reservisten und Landstürmer

kriegsmäßig aufgefüllt werden, sondern sie erhielten ihre

Ergänzung vor allem noch durch Mannschaften der Ersatzreserve, die nur

eine achtwöchige Ausbildung erhalten hatten. Reservekorps oder

Reservedivisionen wie im Altreiche gab es überhaupt nicht. Die

Ergänzung der im Felde stehenden Verbände wurde durch

"Marsch"-Formationen bewerkstelligt, die, aus Landstürmern,

Ersatzreservisten und neueingezogenen Mannschaften bestehend, nach einer

kurzen Ausbildung dieser Mannschaften zur Auffüllung der

Feldtruppenverbände "auf den Marsch" gebracht oder, wenn es nötig

war, auch ohne Geschütze und Maschinengewehrabteilungen als

selbständige Marschbrigaden bzw. Bataillone in die Front geworfen

wurden. "Die Zeit von zwei Jahren, von 1912 bis zum Kriegsausbruch, war eben

zu kurz, der Bedarf an Mannschaften für dringende Neuaufstellungen an

Batterien, Maschinengewehr- und technischen Abteilungen und Sonstigem zu

groß, um der Infanterie, dem Stiefkind, helfen zu können. Dem

theoretischen Grundsatz, daß die Wehrmacht nie stark genug sein, nie

genug voll ausgebildete Reserven haben könne, war also bei uns

gewiß nicht entsprochen," (C. v. Bardolff.) Nur die

Feldartillerie erhielt noch rechtzeitig moderne Kanonen. Die Haubitzen aber,

vielen Kriegsteilnehmern aus dem Altreich sicherlich noch [271] durch ihr

altertümliches Rückwärtsrollen in Erinnerung, konnten erst

während des Weltkrieges durch modernere Typen ersetzt werden.

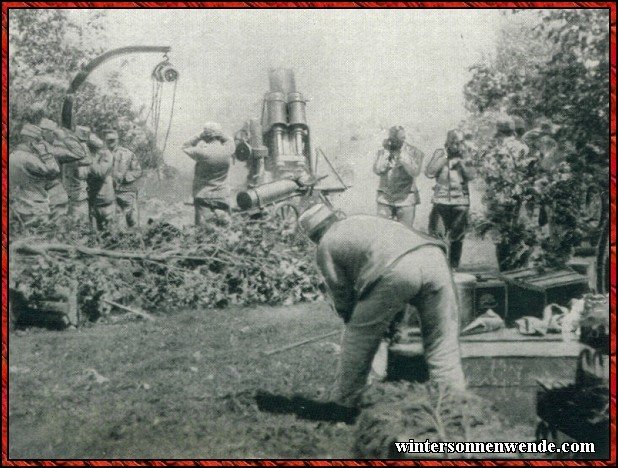

[283]

Abfeuern eines Motormörsers.

(Scherls Bilderdienst, Berlin)

|

Die berühmten österreichischen

30,5-Motor-Mörser hatte der Reichskriegsminister Auffenberg ohne

Wissen des Etatsausschusses anfertigen lassen und war darüber beinahe

gestolpert. Die 24 Geschütze dieses Kalibers, die

Österreich-Ungarn zu Kriegsbeginn besaß, hätten jedoch

niemals für die Erfordernisse der Front ausgereicht. Die Infanteriedivision

aber war mit 13 Bataillonen und 44 Geschützen jeder ihr

gegenübertretenden feindlichen Division sowohl mit der Anzahl ihrer

Bataillone als auch an Geschützen

(6 - 20 Rohre) unterlegen. Ihre Stärke beruhte allein im

vorzüglichen Geiste der in den

Juli- und Augusttagen 1914 ins Feld rückenden Mannschaften. Denn

solange die aus aktiv dienenden Soldaten, Reservisten, Landstürmern und

Ersatzreservisten bestehenden Verbände, deren Mannschaften alle noch

durch die Friedensschule der Armee gegangen waren, in der Hand des aktiven

Offizierskorps vor den Feind traten, bewiesen auch die später so

unzuverlässigen nordslawischen Verbände eine hervorragende

Haltung. Es schien fast, als zollten selbst die Staatsgegner unter den

Völkern der großen Erzieherin all dieser Nationalitäten der

Armee durch diesen tapferen Einsatz einen längst geschuldeten Dank. Dem

unabwendbaren Untergang geweiht, sollte sie wenigstens im stolzen

Bewußtsein einer erfüllten Aufgabe und als Vorbild einer

unvergeßlichen Überlieferung die Flagge streichen.

Als gemeinsames Heer mit den Landwehren von 12 Millionen Deutschen, 10

Millionen Magyaren, 8,4 Millionen Tschechen und Slowaken, 5 Millionen

Polen, nicht ganz 4 Millionen Ruthenen, 5,5 Millionen Serben und Kroaten, 1,3

Millionen Slowenen, 3,2 Millionen Rumänen und 0,8 Millionen Italienern

und Ladinern hat diese Armee im Geschützdonner der ersten Schlachttage

des Jahres 1914 ein Erbe in den Kampf getragen, das zerbrach, wo es Symbol

einer für Habsburg zum Einsatz gebrachten Macht war, das aber nicht

unterging, wo sein deutscher Kern wieder zu jenen Aufgaben zurückfand,

die Prinz Eugen dem Heere der Ostmark gestellt hatte.

|